野兎八兵衛(のうさぎ はちべえ)です。国家資格「総合旅行業務取扱管理者」を持つ旅行のプロが、正福寺地蔵堂とその周辺の見どころを案内し、正福寺千体地蔵堂を含めた旅行プランの作り方を説明します。

旅先でも安全ネット接続。VPNは現代の旅の必需品。今すぐチェック!

正福寺地蔵堂の魅力と基本情報

正福寺地蔵堂の3つの魅力

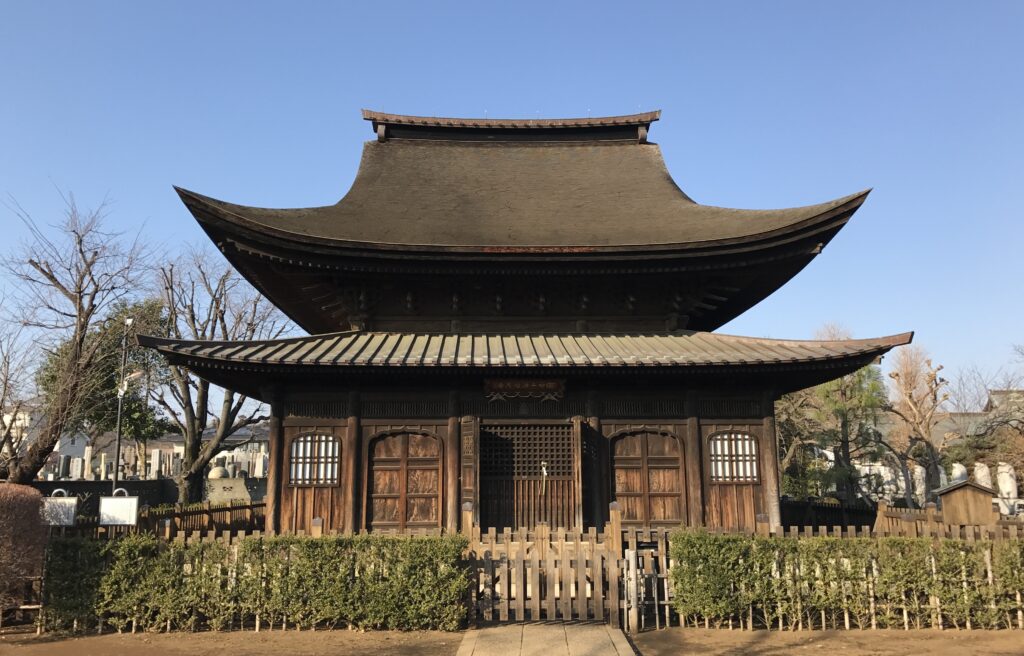

東京都東村山市にある正福寺地蔵堂(しょうふくじじぞうどう)は、室町時代の建築美を今に伝える荘厳な国宝です。東京の喧騒から少し足を延ばすだけで、まるで600年前にタイムスリップしたかのような静寂に出会えます。

東京都内に現存する唯一の「木造国宝建築」

都内の国宝建造物は迎賓館赤坂離宮とこの正福寺地蔵堂の2つですが、現存する木造建築の中では都内唯一の存在です。

正福寺地蔵堂は、600年以上も前に建立された姿がそのまま残る貴重な建造物として、1928年(昭和3年)に当時の国宝保存法により、1952年(昭和27年)に文化財保護法により、国宝に指定されました。2009年(平成21年)に迎賓館赤坂離宮(旧東宮御所)が国宝に指定されるまで、正福寺地蔵堂が東京都内唯一の国宝建造物でした。

正福寺地蔵堂は、600年以上の時を経て、戦火や震災を乗り越え、当時の姿をほぼ完全に残しています。まさに東京に残された奇跡の宝と言えるでしょう。

洗練された「禅宗様建築」の傑作

地蔵堂の前に立った時、誰もが目を奪われるのが、その荘厳かつ優美な建築美です。これは当時の中国・宋の様式を取り入れた「禅宗様(ぜんしゅうよう)」と呼ばれる建築スタイルです。

特に注目したいのが、空へ向かってすっと伸びるような屋根の美しい曲線。そして、花頭窓(かとうまど)と呼ばれる特徴的な窓の意匠です。釘を一本も使わずに組み上げられた精巧な木組みは、室町時代の職人たちの卓越した技術を今に伝えています。

観光地化されていない静かな境内でこの建築と向き合えば、都会の喧騒を忘れ、心が洗われるような穏やかな時間を感じることができるはずです。

地域に愛される「千体地蔵堂」としての温かみ

正福寺地蔵堂は、地元では古くから「千体地蔵堂(せんたいじぞうどう)」の愛称で親しまれてきました。

堂内には地蔵菩薩立像や無数の小地蔵が安置され「千体地蔵堂」と呼ばれる由縁となっています。

国宝という文化財としての価値だけでなく、人々の祈りとともにあり続けた信仰の場としての温かみ。これもまた、正福寺地蔵堂が持つ大切な魅力の一つです。

正福寺地蔵堂の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 金剛山正福寺 地蔵堂 |

| 郵便番号 | 189-0022 |

| 住所 | 東京都東村山市野口町4-6-1 |

| 電話番号 | 042-391-0460 |

| 拝観時間 | 外観は常時参拝可能 |

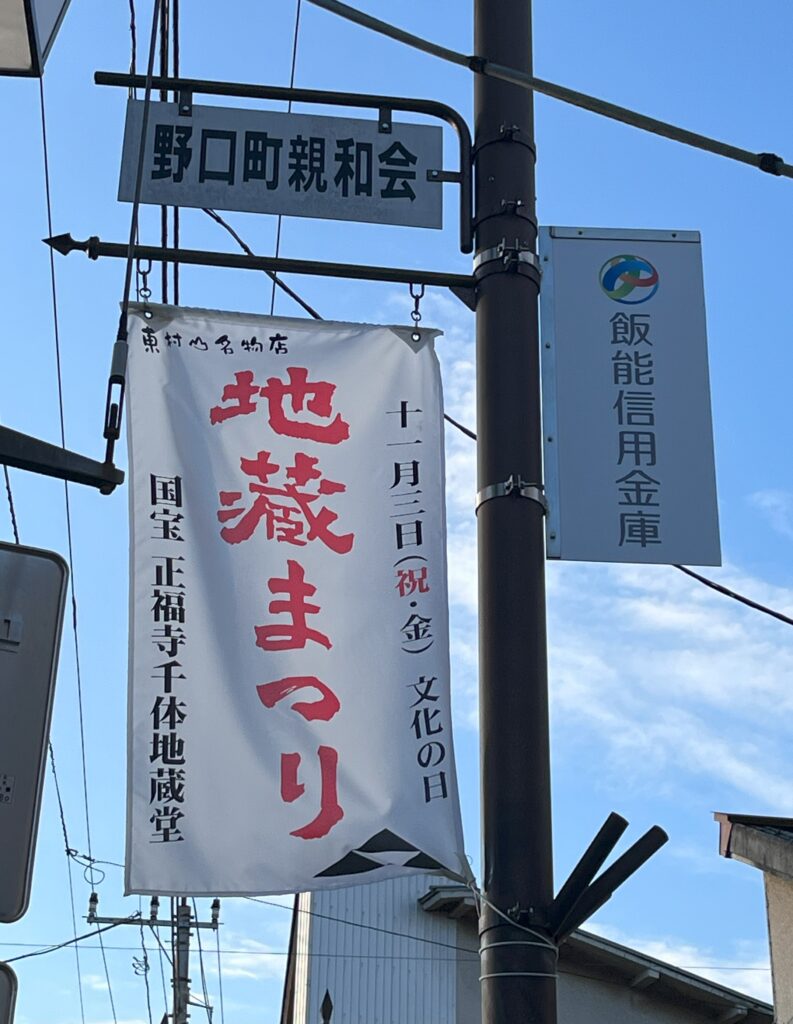

| 内部一般公開 | 菖蒲まつり(6月9日) 施餓鬼供養(8月8日) 地蔵まつり(11月3日) |

| 拝観料 | 無料 |

| 駐車場 | 有(無料) |

| 最寄駅 | 西武鉄道「東村山駅」西口から約850m(徒歩約10分) |

| 公式サイト | 金剛山正福寺 |

モデルコースと見どころ深掘りガイド

これだけは押さえたい!正福寺地蔵堂の王道モデルコース(所要時間:約1〜2時間)

初めて正福寺地蔵堂を訪れるなら、ただ建物を往復するだけでなく、それが守られてきた町の空気感に触れながら歩くのがおすすめです。

ここでは、国宝が持つ歴史の深みをじっくり味わえる、約1〜2時間のコンパクトなウォーキングコースを紹介します。移動の負担も少なく、歴史探訪の満足感を凝縮して体験できます。

- 【公共交通機関の場合】西武新宿線「東村山駅」から散策スタート

【自動車の場合】正福寺の駐車場へ - 正福寺に到着、国宝・地蔵堂と対面、建築美をじっくり鑑賞

- 本尊・地蔵菩薩立像と内部一般公開

見どころを深掘り解説

【公共交通機関の場合】西武鉄道「東村山駅」から散策スタート

西武鉄道の東村山駅は、西武新宿線、国分寺線、西武園線の3路線が乗り入れています。新宿や高田馬場、所沢や本川越、国分寺などから向かうことができます。

正福寺地蔵堂へは、「東村山駅」西口から出発し、ロータリーの右側から五叉路になっている東村山駅西口交差点を越えて、野口町親和会という商店街をまっすぐ進むと、緩やかな下り坂になっています。

川を越えて左にわずかにカーブしたところの信号のある交差点を過ぎ、右手にディスカウントストアがある信号のない丁字路に小さな標識が出ていて、正福寺は右折するよう案内があります。少し細い住宅地の道を180m程進むと正福寺の山門に着きます。東村山駅西口から正福寺の山門まで約850mです。

現在、西武鉄道は、新宿線東村山駅付近連続立体交差事業を行っており、駅構内や付近の通路などが変更になる可能性があります。注意願います。

【自動車の場合】正福寺の駐車場へ

東京都心からは、新青梅街道を西に向かい、西武新宿線・久米川駅を過ぎて国道16号を北に向かいます。西武新宿線「東村山駅」東口を通り過ぎたら、直ぐに左斜めの都道128号に入って、西武線の踏切を渡ると、道路は左に曲がっていますが、正面少し右寄りの細い道に入っていきます。

道なりに進み赤い橋を越えて100m程先を右折して、弁天池公園を左手に見て左折すると正福寺通りとなります。西行き一方通行です。300m程で正福寺の山門前に着きますが、無料の駐車場が山門の手前右側にありますので、通り過ぎないように注意しましょう。

案内板もありますが、カーナビがあった方がいいでしょう。このあたりは住宅地で道幅が狭いところもありますので、運転には細心の注意が必要です。また、西武鉄道は、新宿線東村山駅付近連続立体交差事業を行っており、付近の道路も通行に影響があるかもしれません。注意ください。

正福寺に到着、国宝・地蔵堂と対面、建築美をじっくり鑑賞

正福寺に到着し山門をくぐると、目の前に国宝・地蔵堂が静かにその姿を現します。

この地蔵堂は、1934年(昭和9年)の改修時に発見された墨書から、室町時代の1407年(応永14年)の建立と判明しました。残念ながら、江戸時代の1662年(寛文2年)に起きた火災で地蔵堂以外の建物はすべて焼失し、地蔵堂が建立された背景や建立者などはわからないままです。このお堂だけが奇跡的に残り、建立当時の姿を今に伝えているのです。三間四方(高さ約10m)と小ぶりながら、その存在感はまさに東京に残された奇跡の宝と言えるでしょう。

地蔵堂の鑑賞で最も注目すべきは、禅宗様(ぜんしゅうよう)建築の粋を集めた、その強く反った屋根です。地蔵堂の前に立ち、少し離れた場所から屋根の四隅(隅棟)を見上げてみてください。空に向かってすっと伸び上がるような、絶妙な反り上がりが確認できます。これは当時の中国・宋の様式を取り入れた禅宗様建築の最大の特徴で、構造的な力強さと視覚的な軽やかさを見事に両立させています。同時期に建立された鎌倉の円覚寺舎利殿と非常によく似ており、この時期の禅宗の仏殿は洗練され標準化されていたと考えられています。

屋根は、1933年(昭和8年)の解体修理の際に建築当初の柿葺(こけらぶき)に戻されています。30年に1度屋根の葺き替え工事が行われており、最近では2005年(平成17年)に実施されました。

屋根だけでなく、建物の細部にも禅宗様建築ならではの見どころが詰まっています。

- 花頭窓(かとうまど):上部が炎や花のつぼみのような形をした、優美な曲線を持つ窓です。禅宗建築を象徴するデザインの一つで、建物に華やかな印象を与えています。

- 精巧な木組み:軒下を見上げると、釘を一本も使わずに木材を複雑に組み合わせた、見事な木組み(組物)を見ることができます。室町時代の職人たちの卓越した技術力の結晶です。

本尊・地蔵菩薩立像と内部一般公開

本尊「地蔵菩薩立像」を拝観できる、年に数回の内部一般公開は、正福寺地蔵堂の価値を最も深く理解できる貴重な機会です。

公開日には、普段は固く閉ざされている正面の板扉(桟唐戸)が開かれ、東村山市の有形文化財にも指定されている「地蔵菩薩立像」を厳かな雰囲気の中で拝むことができます。堂内に奉納された無数の小地蔵像は圧巻です。

- 内部一般開時期: 年に3回内部公開されています。日程は変更になる可能性があるため、訪問前には必ず正福寺の公式式サイトで確認してください。

- 6月第二日曜日(2024年は6月9日)(午前11時~午後3時)

- 8月8日(午前11時~午後3時)

- 11月3日(午前10時~午後4時)

内部一般公開のタイミングに合わせて訪れることは、単なる建築鑑賞を超え、正福寺地蔵堂が持つ信仰の核心に触れるための、またとない最良の方法です。

ただ見るだけでは終わらない、旅の深層ガイド

600年の奇跡を紐解く、正福寺の歴史物語

国宝・地蔵堂の前に立った時、その荘厳な佇まいに圧倒されますが、お堂が建つ「正福寺」そのものの歴史を知ると、目の前の光景はさらに深い意味を持ち始めます。ここでは、地蔵堂が600年の時を超えてきた奇跡の背景を紐解いていきましょう。

鎌倉時代末期、北条氏の祈りと共に創建

正福寺(しょうふくじ)、正式には金剛山正福寺(こんごうさん しょうふくじ)の歴史は、地蔵堂が建立されるより100年以上前の鎌倉時代末期に遡り、時の権力者・北条氏と深く関わっています。

正福寺の創建には、主に二つの話が伝わっています。

一つは、寺に伝わる創建伝説(縁起)です。鎌倉幕府第8代執権・北条時宗がこの地で鷹狩りを行った際に病に倒れてしまいます。その時、夢枕に地蔵菩薩が現れ、差し出された薬を飲むと病が全快したとされます。これに深く感謝した時宗が、地蔵尊を信仰するために、1278年(弘安元年)に飛騨の名工を呼び寄せて建立したのが正福寺の始まり、という物語です

もう一つは、より学術的に有力とされる説です。創建の中心人物は、北条一族と伝わる禅僧・無象静照(むそうじょうしょう)。彼は宋(当時の中国)での厳しい修行を終え、師である石渓心月(せっけいしんげつ)を名目上の開山とし、この地に禅の教えを広めるための礎を築いたと考えられています。

伝説と研究、二つの話が伝わりますが、いずれにしても正福寺が鎌倉幕府を率いた北条氏と深く関わり、鎌倉の禅宗文化の強い影響下で創建されたことは間違いありません。

正福寺が属する臨済宗建長寺派は、鎌倉五山第一位の建長寺を総本山とする宗派です。このことからも、武家社会の中心であった鎌倉の気風と信仰が、この武蔵野の地にまで及んでいたことが伺えます。臨済宗は禅宗のひとつであり、鎌倉時代に大きく広がりました。鎌倉五山(建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺)はすべて臨済宗です。

室町時代、禅宗文化の結晶「地蔵堂」の建立

正福寺の創建から100年以上が経過し、時代が鎌倉から室町へと移った1407年(応永14年)、ついに「地蔵堂」が建立されます。

建立者など詳しい記録は残っていませんが、当時の東国(関東地方)で禅宗文化が大きく花開いていたことを象徴する建築物です。鎌倉などから伝わった最新の建築様式「禅宗様(ぜんしゅうよう)」(唐様 からよう とも呼ばれる)の技術が惜しみなく注がれており、地域の有力者たちの篤い信仰心の結晶であったと考えられています。

このお堂の建立は、正福寺が単なる一地方寺院ではなく、当時の文化の最先端と繋がる重要な拠点であったことを示しています。

江戸の大火、震災、戦火を越えて。奇跡的に残った東京の木造国宝建造物

正福寺地蔵堂は、建立から600年以上の間、幾度となくこの地を襲った災禍を乗り越えてきました。

最初の大きな試練は、江戸時代の1662年(寛文2年)に発生した大火でした。この火災により、残念ながら本堂をはじめとする正福寺のほとんどの建物が焼失してしまいます。しかし、その中で地蔵堂だけが奇跡的に焼失を免れ、建立当時の姿を後世に伝えました。これが、このお堂が持つ奇跡の物語の始まりです。

時代は近代へ移り、東京は二度の大きな破壊に見舞われます。1923年(大正12年)の関東大震災と、昭和期の第二次世界大戦による空襲です。都心をはじめ、多くの歴史ある寺社仏閣がこの震災と戦火で倒壊・焼失しました。しかし、地蔵堂はこの未曾有の災禍からも被害を免れ、その姿を静かに保ち続けたのです。もしこの時、地蔵堂が失われていたら、私たちは東京でこの貴重な木造国宝建築を目にすることはできませんでした。

数々の災禍を乗り越えてきた地蔵堂は、1928年(昭和3年)、その計り知れない価値を認められ、旧国宝保存法に基づく国宝に指定されます(戦後、文化財保護法に基づき再指定)。

鎌倉時代の創建から続く祈りの歴史、そして幾多の災禍を乗り越えた奇跡の物語。そのすべてを知ってから改めて地蔵堂を眺めると、その一木一木がより一層、尊く輝いて見えるはずです。

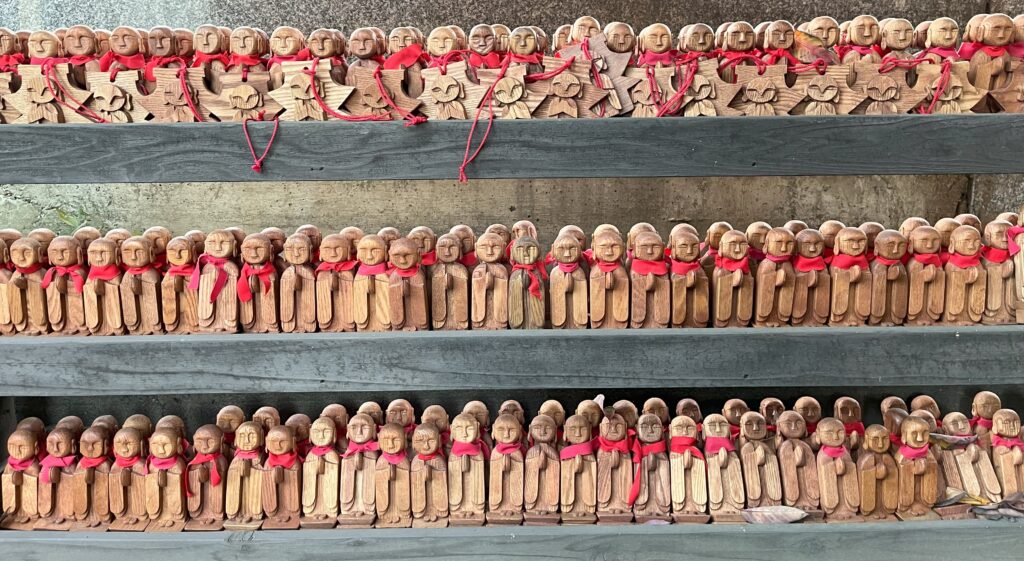

千体地蔵堂の小地蔵像に込められた祈り

正福寺地蔵堂は、地元では親しみを込めて「千体地蔵堂(せんたいじぞうどう)」と呼ばれています。その愛称の由来こそ、このお堂が単なる国宝建築ではなく、人々の祈りと感謝の歴史を抱く「生きた聖地」であることを物語っています。

「千体地蔵」の正体とは?~江戸時代から続く人々の願い~

地蔵堂の内部には、本尊である地蔵菩薩像のほかに、堂内に本尊とは別に、無数の小さな地蔵菩薩像が安置されていることに由来します。

大きさ15〜30cmほどの小地蔵像の一体一体の裏側を調べると、祈願者の住所や名前、年号などが記されており、その多くが江戸時代中期の1714年(正徳4年)〜1729年(享保14年)頃のものであることが分かっています。記された地名は東村山だけでなく、所沢や小金井など広範囲に及び、江戸時代にこの武蔵野地域で大規模な農地開発に従事した農民たちが、願いを込めて奉納したと考えられています。

願いが叶うユニークな信仰「一体借りて二体返し」

なぜこれほど多くの小地蔵像が集まったのでしょうか。それには、この地域に伝わるユニークな信仰様式がありました。

小さな地蔵像に小さな穴を開け、願い事を書いた紙を入れて封印し、お堂に置いたのが始まりとされています。江戸郊外のこのあたりで大規模な農地開発が行われ、その農民が奉納したものと考えられています。

その後、まず願い事がある人は、お堂から小地蔵像を一体借りて帰り、一心に祈願します。そして、無事に願いが成就した際には、借りた一体に、もう一体新しいものを添えてお堂にお返しするという風習です。この「一体借りて二体返し」の信仰により、お堂の小地蔵像は少しずつ増え続け、いつしか「千体」と呼ばれるほどになったのです。1933年(昭和8年)の解体修理の際には約1,300体で、1971年(昭和46年)の調査では約900体となっています。

地蔵堂の祈りを今に伝える ― 門前の和菓子店「清水屋」と厄除け小地蔵

昭和初期創業の老舗「清水屋」は、約100年にわたり東村山で愛され続けてきた和菓子店です。正福寺千体地蔵堂からほど近く、都道128号線に店を構えています。創業者・初代國平が始めた伝統を三代目が受け継ぎ、現在は地元産の素材を生かしたやさしい味わいの和菓子づくりに力を注いでいます。

清水屋は、現在唯一の「厄除け小地蔵」頒布所としても知られています。市内の福祉作業所と連携し、祈りの文化を守り続ける姿勢は、まさに地域とともに歩む和菓子屋の象徴といえるでしょう。この「厄除け小地蔵」(一体3,000円)は、正福寺で開眼法要を受けた木彫りの地蔵で、「国宝 正福寺地蔵堂」の焼き印が押されています。参拝者はこの小地蔵を1年間お守りとして大切に保管し、翌年の地蔵まつりでお堂に納めて新しい一体を受け取ります。こうして、江戸時代から続く祈りのサイクルが、いまも清水屋を通じて受け継がれているのです。

看板商品の「千体地蔵最中(せんたいじぞうもなか)」(税込200円)は、正福寺地蔵堂にまつわる信仰にちなんだ銘菓。香ばしい皮の中に、小倉あんと求肥餅(ぎゅうひもち)が包まれ、やさしい甘みとしっとりとした食感が楽しめます。地元ではお参り後の定番土産として人気で、旅の思い出を甘く彩る一品です。

正福寺地蔵堂で静かに手を合わせたあと、清水屋で「千体地蔵最中」を味わい、小地蔵を手にして願いを込める――それは、単なる観光を超えた「祈りと味覚の旅」。小さな和菓子店と国宝建築が紡ぐ、この東村山ならではの物語は、訪れる人の心に深い余韻を残します。

訪問者へのメッセージ~静かな祈りに耳を澄ます~

千体地蔵堂の安置された無数の小地蔵像は、人々の祈りと感謝の積み重ねが目に見える形になったものです。お堂を訪れる際は、その静かな空間に宿る無数の想いに耳を傾けてみてください。正福寺地蔵堂は単なる古建築ではなく、文化と信仰を受け継ぐ「生きた歴史」であることが実感できます。

2007年(平成19年)には、建立600周年を記念して、東村山ふるさと歴史館で特別展「正福寺展―国宝・地蔵堂建立600周年記念―」が開催されました。

ひっそりとした普段と、特別な体験ができる一般公開日

正福寺地蔵堂には、二つの顔があります。

一つは、時が止まったかのような静寂に包まれた「普段」の姿。もう一つは、国宝の懐に触れられる「特別」な一般公開日です。それぞれの魅力を知り、あなたに合った訪問計画を立ててみましょう。

時が止まったような静けさ~「普段」の日の過ごし方~

一般公開日以外の普段の日に訪れると、国宝とは思えないほど静かで素朴な空気に驚くかもしれません。千体地蔵堂のまわりには塀すらなく、外観はいつでも自由に拝観できます。観光客はまばらで、聞こえるのは風の音と鳥の声だけ、ということも。このお堂が600年間守られてきた時間の流れを、心ゆくまで感じることができます。

また、正福寺は拝観料も駐車料金も無料。お守りやおみくじ等の授与もありません。御朱印も、現在は「狭山三十三観音霊場」の巡礼者のみに授与しているため、一般的な参拝ではいただけない点に注意しましょう。商売気とは無縁の、ただ静かに祈りを捧げるための場所。それが「普段」の日の正福寺地蔵堂の姿です。 (※ボランティアガイドの方がいる時もあります)

国宝の懐へ~「一般公開日」の特別な体験~

正福寺千体地蔵堂は、普段は外観見学のみですが、年に以下の3回(6月、8月、11月)のイベントでは内部が公開されます。そのときには、固く閉ざされたお堂の扉が開かれ、その内部を拝観できます。堂内に安置された本尊・地蔵菩薩立像や、人々の祈りが込められた無数の小地蔵像を間近に見られる、またとない機会です。写真撮影も楽しめます。床を傷つけるため、ピンヒールでの入堂は禁止です。

- 菖蒲まつり:6月第二日曜日(午前11時~午後3時) ※1

- 施餓鬼供養:8月8日(午前11時~午後3時) ※1

- 地蔵まつり:11月3日(午前10時~午後4時) ※2

※1:写真撮影は常時可能、フラッシュ使用可能、三脚使用禁止

※2:写真撮影は午後3時~午後4時の1時間のみ、フラッシュ使用可能、三脚使用禁止

11月3日(地蔵まつり)は、東京文化財ウィーク(主催:東京都教育委員会 後援:文化庁)の特別公開事業としても位置づけられています。

国宝の隣に響く音色、スタジオがある本堂の秘密

国宝・千体地蔵堂の荘厳な姿に心を奪われがちですが、ぜひその右手奥に建つ「本堂」にも目を向けてみてください。そこには、600年の歴史を持つ寺のイメージを覆す、もう一つのユニークな顔が隠されています。

副住職は世界的なプロ音楽家

それは、正福寺の福原泰明(ふくはら やすあき)副住職です。実は、副住職はイタリアの国際コンクールで第1位に輝いたこともある、世界的なプロの打楽器奏者という、異色の経歴の持ち主です。伝統的な法務を勤める傍ら、音楽家としても活動されています。

本堂地下に広がるクリエイティブ空間

そして驚くべきことに、本堂の地下室は、なんと本格的な音楽スタジオになっています。これは、お寺を地域に開かれた文化拠点にしたいという副住職の試みの一つ。従来の「お寺=静かに参拝する場所」という枠を超えた、新しい活用の形です。

実際にこのスタジオでは、子ども向けの音楽ワークショップが開かれたり、千体地蔵堂が一般公開される「地蔵まつり」などのイベントに合わせて、副住職自身によるコンサートが開催されたりすることもあります。

伝統と現代が共鳴する特別な場所

伝統的な木造建築が並ぶ静かな境内に、最新の音響機材を備えたスタジオが存在する。一見不思議に思えるこの光景こそ、正福寺が「過去の遺産」としてだけでなく、現代社会と共鳴し、地域と共に生きるお寺であることの力強い証です。

正福寺地蔵堂を120%楽しむ旅行プラン2選

プラン作成の考え方

国宝・正福寺地蔵堂は、境内をじっくり鑑賞するだけなら所要時間40〜60分ほど。そのため、単体で訪れるよりも、周辺の魅力的なスポットと組み合わせることで、半日から1日の充実したお出かけプランを組むのが断然おすすめです。

プラン例①:国宝と武蔵野の自然、昭和レトロを巡る一日

国宝の歴史に触れた後、懐かしい昭和の世界観に浸り、クライマックスは武蔵野の雄大な夕景で締めくくる、感動的な一日プランです。

まずは正福寺地蔵堂で、静かに歴史と向き合う(所要時間:約60分)

旅の始まりは、国宝・正福寺地蔵堂から。午前中の澄んだ空気の中、600年の歴史を持つ禅宗様建築の傑作をじっくりと鑑賞しましょう。その荘厳なたたずまいと静寂な空間が、これから始まる一日への期待感を高めてくれます。

八国山緑地で「トトロの森」を散策(所要時間:約60分)

正福寺の北側にあるなだらかな丘陵が八国山(はちこくやま)緑地です。八国山の北側は埼玉県所沢市で住宅地になっています。この丘陵は、スタジオジブリの名作『となりのトトロ』に登場する「七国山」のモデルになった場所とも言われ、どこか懐かしい武蔵野の原風景が広がっています。木漏れ日の中を歩けば、映画の世界に迷い込んだような気分を味わえるでしょう。

西武園ゆうえんちで、昭和の世界へタイムスリップ!(所要時間:3〜4時間)

散策でお腹が空いたら、いよいよ「西武園ゆうえんち」へ。2021年(令和3年)にリニューアルオープンし、活気あふれる昭和の商店街を再現したエリアが大きな話題を呼びました。まずは商店街の食堂で腹ごしらえ。その後は懐かしいアトラクションやショーを楽しみ、昭和のエネルギーに満ちた世界観に夕方までたっぷり浸りましょう。

遊園地事業は、首都圏においても苦戦を強いられてきて、2002年(平成14年)には向ヶ丘遊園が、2009年(平成21年)には多摩テックが、2020年(令和2年)にはとしまえんが、閉園しています。西武園ゆうえんちを立て直したのが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンや丸亀製麺を再建した「株式会社刀」代表取締役兼CEOの森岡毅(もりおかつよし)です。

正福寺千体地蔵堂から、西武園ゆうえんちの大観覧車が見えます。残念ながら、大観覧車は、躯体の不具合があり、2022年(令和4年)5月11日から営業を休止していましたが、営業を終了し撤去することが正式に決まりました。いずれ正福寺地蔵堂と大観覧車を一枚の写真に収めることはできなくなってしまいます。

多摩湖畔で、感動的な夕景に包まれる

旅の締めくくりは、西武園ゆうえんちのすぐ隣にある、東京の水源の一つ「多摩湖(村山貯水池)」の夕景です。雄大な湖と狭山丘陵の稜線に沈む夕日は、まさに絶景の一言。湖畔の堰堤(えんてい)の上を歩きながら、空の色が刻一刻と変わっていく様子を眺める時間は、最高の思い出になるはずです。

プラン例②:笑いと祈り、ポップカルチャーを巡る知的好奇心の旅

国宝の歴史探訪から始まり、昭和の国民的スター、社会史、そして現代のポップカルチャーまで。東村山と所沢を舞台に、日本の多様な文化の光と影を巡る、知的好奇心を満たす大人のための日帰りプランです。

正福寺地蔵堂で、歴史の深さに触れる(所要時間:約60分)

まずは旅の起点、国宝・正福寺地蔵堂へ。600年の時を超えてきた荘厳な建築と静寂な空間の中で、心を落ち着け、これから始まる知的な旅へのプロローグとしましょう。

東村山駅前で「志村けん像」に笑顔になる(所要時間:約15分)

正福寺から東村山駅へ戻り、駅東口で出迎えてくれるのが、東村山市名誉市民「志村けん」の銅像です。『東村山音頭』で全国にその名を知らしめた国民的コメディアンは、今も故郷のシンボルとして愛され続けています。

志村けんは、2020年(令和2年)3月29日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴う肺炎のため70歳で亡くなりました。没後、東村山市から名誉市民の称号が贈られ、東村山駅東口に、代表的なギャグである「アイーン」のポーズを取った志村けんの像が建てられました。「アイーン」のポーズは、見る人すべてを笑顔にしてくれます。

志村けんは、1950年(昭和25年)に東京都北多摩郡東村山町に生まれました。加藤茶の付き人から、ザ・ドリフターズのメンバー見習いを経て、1974年(昭和49年)に24歳で正式メンバーに昇格します。TBS系の「8時だョ!全員集合」の少年少女合唱隊のコーナーで『東村山音頭』を歌ったことで一気に人気が出ました。

東村山音頭は、東村山町が市制施行を記念して1963年(昭和38年)にレコード製作された楽曲です。志村けんは、これをアレンジして、1976年にレコード発売しています。東村山音頭のヒットにより、東村山市の知名度は爆発的に向上し訪問者も増えました。

多磨全生園で、社会と歴史を静かに学ぶ(所要時間:約120〜150分)

ランチを挟んで午後は、厚生労働省所管のハンセン病患者の療養施設「国立療養所多磨全生園(たまぜんしょうえん)」へ。園内にある「国立ハンセン病資料館」は、ハンセン病の歴史と人権について学び、この病に対する誤った認識や隔離政策の歴史を後世に伝える重要な施設です。

ハンセン病はらい菌が主に皮膚と神経を犯す慢性の感染症ですが、治療法が確立された現代では完治する病気です。1873年にらい菌を発見したノルウェーのアルマウェル・ハンセン医師の名前をとり、ハンセン病と呼ばれるようになりました。

映画『あん』は、この多磨全生園を舞台に、ハンセン病の元患者・徳江さん(樹木希林)が作る“あん”を通じて人の尊厳と生きる意味を描いた作品。

映画「あん」は、河瀨直美の監督・脚本で、2015年(平成27年)に公開された日仏独合作映画で、カンヌ国際映画祭にも出品されました。原作は、世界12ヶ国語に翻訳された、ドリアン助川の同名小説「あん」です。主人公のハンセン病の元患者・徳江さん(樹木希林)が作る“あん”を通じて人の尊厳と生きる意味を描いた作品で、多磨全生園でロケが行われました。2018年(平成30年)に亡くなった樹木希林の最後の主演作となりました。

この映画の物語に深く感銘を受けたのが、正福寺地蔵堂の近くの「厄除け小地蔵」を頒布している老舗和菓子店「清水屋」です。三代目店主は、映画を題材にした銘菓「東村山塩どら」を考案しました。東村山産の小麦粉を使ったしっとりとした皮で、甘さ控えめの餡を包み、アクセントに添えられた桜の花の塩漬けが、切なくも心温まる映画のストーリーを絶妙に表現しています。

多磨全生園には、自動車では、関越自動車道・所沢インターチェンジから約9kmです。都心からは、新青梅街道の西東京市にある北原交差点で所沢街道に入り、所沢方面に向かって、全生園前の信号を右折して直ぐです。北原交差点から約6kmです。正福寺から多磨全生園までは6kmです。

バスは、西武バスが運行している、西武池袋線清瀬駅(南口)、西武新宿線久米川駅(北口)、JR新秋津駅発の路線バスで向かうことができます。いずれも10分~15分程度です。「全生園前」バス停下車すぐです。

ところざわサクラタウンで、現代文化の奔流に浸る(所要時間:約90分)

旅の締めくくりは、KADOKAWAが運営するポップカルチャーの発信拠点「ところざわサクラタウン」へ。

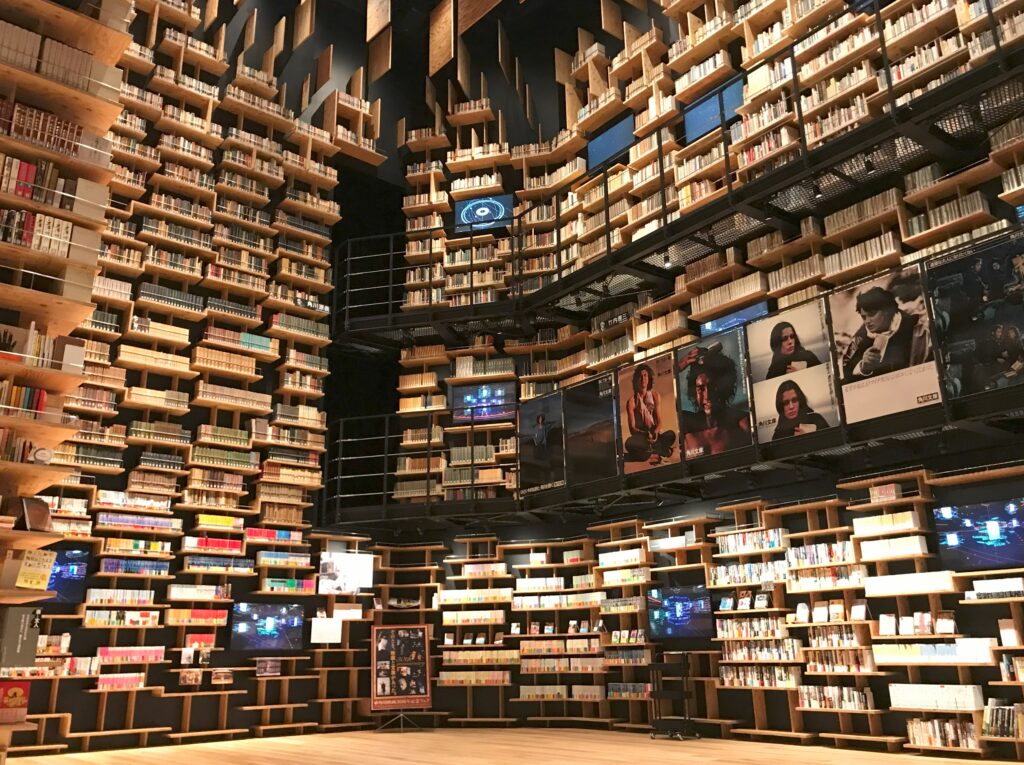

建築家・隈研吾が設計した巨大な岩石のような「角川武蔵野ミュージアム」は圧巻の一言。ほかにも、ミュージアム、神社、レストランなどがあります。

当ブログでは、久能山東照宮を訪ねる旅のガイドとプランの記事で、久能山東照宮の周辺の見どころとして、隈研吾設計の日本平夢テラスに触れています。よろしければ、そちらもどうぞ。

2020年(令和2年)の大晦日に放送された第71回NHK紅白歌合戦で、YOASOBIが「夜に駆ける」を歌唱した角川武蔵野ミュージアム内の巨大本棚「本棚劇場」は、まさに異世界のような空間です。歴史の深淵を巡った一日の最後に、現代日本のカルチャーが放つ圧倒的なエネルギーを感じてみてください。

ところざわサクラタウンへは、自動車では、正福寺から約8km、多磨全生園から約6kmです。関越自動車道の所沢インターチェンジまでは約4.3kmです。

電車の場合は、西武新宿線・東村山駅から一駅の所沢駅で西武池袋線に乗り換えて一駅目の秋津駅で降り、秋津駅から約350mのJR新秋津駅からJR武蔵野線に乗って一駅のJR東所沢駅で降ります。東所沢駅北口から約700mです。電車の場合は乗り換えが多くてちょっと面倒ですが、一駅ずつですので、路線を比較することを楽しみにしてみるのもいいかもしれません。

西武池袋線・西武新宿線の所沢駅からJR東所沢駅までは、バスもあります。所沢駅東口から西武バスの所55路線で約16分です。土日祝日の日中は、西武新宿線の航空公園駅からJR東所沢駅までの航02路線が運行されており、サクラタウン東バス停で下車約400mです。

【旅をアップグレードする秘訣】ワンランク上の旅を実現する1枚

今回ご紹介したような旅行プランを、より快適で上質なものにするための『秘訣』として、旅行のプロの視点から厳選した一枚のカードをご紹介します。それが「セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」です。筆者のメインカードです。

このカードは、年会費33,000円、JALのマイルを直接貯めることができる「SAISON MILE CLUB」のサービス年会費が5,500円と安くはありません。

それでもなお、なぜこのカードが旅好きにおすすめなのか、その理由は以下の特典に集約されています。

- JALマイル最高水準の還元率: 日常の支払いでJALマイルが最大1.125%という高レートで貯まり、次の旅行がぐっと近づきます 。

- 空港ラウンジが使い放題:国内外1,600ヶ所以上の空港ラウンジが無料で利用できる「プライオリティ・パス」の最上位会員(通常年会費469米ドル)に無料で登録できます 。出発前のひとときを、喧騒から離れた落ち着いた空間で過ごせます。

- 手荷物無料宅配:海外旅行の際、空港と自宅間のスーツケース1個を無料で配送してもらえます 。旅の行きも帰りも、身軽に移動できる快適さは格別です。

- コンシェルジュ・サービス:プラチナ会員専用のコールセンターのスタッフに、旅行やレストラン予約手配依頼だけではなく、様々な困りごとの相談も可能です。

- その他多数の特典: 2名以上の利用で1名分のコース料理が無料になるレストラン優待や、充実した旅行保険も付帯します 。

このカードは、その価値の高さからポイントサイト等に広告が出ることは稀で、既存会員からの紹介で入会するのが最もお得な方法です。

カード会社の規約上、ブログに直接紹介用URLを掲載することが禁じられています 。そのため、ご興味のある方は、以下のバナーをクリックすると表示される専用フォームからご連絡いただければ、すぐに紹介用URLをメールでお送りします。

もちろん、お申し込みされる方の個人情報が私に伝わることは一切ありませんので、ご安心の上、お気軽にご連絡ください 。

旅の準備:アクセス・宿泊・食事 実用ガイド

正福寺地蔵堂へのアクセス

正福寺千体地蔵堂は、東京都東村山市に位置しています。

自動車でのアクセス

東名高速道路、中央自動車道、関越自動車道、東北自動車道からは圏央道に入って、入間インターチェンジで降りて約12kmです。

正福寺千体地蔵堂には、数十台が駐められる無料の駐車場があります。トイレもあります。

鉄道でのアクセス

西武鉄道・新宿線の東村山駅が最寄駅です。西武新宿線は、新宿歌舞伎町の横にある西武新宿駅から、JR山手線や東京メトロ東西線との乗換駅である高田馬場駅、東村山駅、西武池袋線との乗換駅である所沢駅などを経由して本川越駅に至る路線です。西武新宿駅から東村山駅までは、追加料金不要の急行で約32分です。

JR中央線の国分寺駅から西武国分寺線で東村山駅に行くこともできます。国分寺駅から東村山駅まで約11分です。西武新宿駅は、JR、小田急、京王、東京メトロの新宿駅から少し離れているので注意が必要です。

遠方からは、いったん東京に出るのがいいと思います。東京駅発着の新幹線のチケットは新幹線予約サイト【きっぷる】で、駅の窓口や自販機で並ばずに購入し、自宅や職場まで届けてくれます。近くにみどりの窓口があるJRの駅がない人にも、便利なサービスです。会員登録も不要です。

長距離バスでのアクセス

東京と各地を結ぶ高速バスが多く発着しています。東京のバスターミナルも、東京駅八重洲口、新宿バスタなど複数ありますので確認しましょう。

飛行機でのアクセス

正福寺千体地蔵堂に近い空港は東京羽田空港です。東京羽田空港発着の航空券は航空券ならエアトリ!で最安値を検索し予約できます。

- 【プロの旅の知恵】航空券をお得にする「陸マイラー」という選択肢

旅行費用の中でも、飛行機代は特に大きな割合を占めますよね。

でも実は、普段の生活の中でマイルを貯めて、特典航空券を手に入れる「陸マイラー」という方法があるんです。

当ブログの【陸マイラーの始め方 初心者向け完全ガイド】では、国家資格を持つ旅行のプロである筆者が、初心者の方でも安心して年間5万マイル以上を貯めるための、安全で確実な方法を7つの記事で体系的に解説しています。

旅行をもっとお得に、もっと自由に楽しむ第一歩。この機会に、あなたも陸マイラーデビューしてみませんか?

おすすめの宿泊エリア

正福寺地蔵堂は東京都心から日帰りで訪れることができます。新宿エリアが便利でしょう。多くの宿泊施設がありますから旅のスタイルに応じて選択しましょう。

【プロの節約術】宿泊予約はポイントサイト経由で「ポイント三重取り」がお得!

旅の計画でホテルや旅館を予約する際、予約サイト(楽天トラベルやじゃらんnetなど)から直接申し込むのは、実は非常にもったいないです。

ポイントサイトを経由する一手間を加えるだけで、

- 宿泊予約サイトのポイント(楽天ポイントなど)

- クレジットカードの決済ポイント

- ポイントサイト独自のポイント

これら3つのポイントを同時に獲得(三重取り)できます。貯めたポイントサイトのポイントは、現金や次の旅行のマイルにも交換可能です。

おすすめは、業界最大手で信頼性も高い「モッピー」です。私も陸マイラー活動を始めた時からずっと愛用しており、入会特典で得たポイントが最初のマイル獲得の原資になりました。

以下のバナーからの入会で限定特典も受け取れます。入会料も利用料ももちろん無料で、あなたの個人情報が私に伝わることは一切ありませんので、安心してご活用ください。

これを食べたい!ご当地グルメ情報

香ばしさがクセになるB級グルメ「東村山黒焼きそば」

まず絶対に外せないのが、東村山を代表するB級グルメ「黒焼きそば」です。

黒焼きそばの最大の特徴は、その名の通り、目を引くほど真っ黒なソース。この黒色の正体は、東村山市のソースメーカー「株式会社ポールスタア」が開発した特製ソースにあります。

ウスターソースをベースに、イカ墨と鹿児島特産の黒酒(くろざけ)、そして約10種類のスパイスを絶妙にブレンド。見た目のインパクトとは裏腹に、香ばしさと深いコク、そしてまろやかな旨味が口いっぱいに広がる、一度食べたらクセになる味わいです。

このユニークなご当地グルメは、2008年(平成20年)にポールスタアが東村山黒焼そばソースを発売したことから始まりました。翌2009年(平成21年)に市内の飲食店約60店が参加した「食べ歩きキャンペーン」をきっかけに人気が爆発。現在では市内の約100店舗で提供される定番メニューとなり、2012年(平成24年)からは学校給食としても登場するなど、世代を超えて親しまれています。

「東村山黒焼きそば」を名乗るためのルールはただ一つ、「ポールスタア社のソースを50%以上使用すること」。それ以外の具材や盛り付けは各店の自由な発想に委ねられているため、お店ごとに全く違う個性的な黒焼きそばに出会えるのが最大の楽しみです。

テレビ東京の「出没!アド街ック天国」の2021年4月10日に放送された東村山の回で、11位に「東村山黒焼きそば」がランクされています。

中華料理店や食堂、居酒屋など、様々なお店が腕を競い合っています。毎年夏から「黒の日」である9月6日まで開催される食べ歩きキャンペーンも恒例行事。来年の夏、この時期に訪れる際はぜひチェックして、お気に入りの一皿を見つけてみてください。

コシの強さが自慢の郷土料理「武蔵野うどん」

東京西部から埼玉県中西部にかけて広がる「武蔵野」地域で、古くから人々の胃袋を支えてきたソウルフードが「武蔵野うどん」です。一見シンプルながら、一度食べれば忘れられない、力強い個性が光る郷土料理の魅力をご紹介します。

武蔵野うどんの最大の特徴は、何といってもその麺にあります。地粉(地元で収穫された小麦粉)を使って打たれる麺は、少し茶色がかっており、太くて武骨な見た目。そして、噛み切るのに力が必要なほどの、非常に強いコシ(弾力)が自慢です。

讃岐うどんのようなツルツルとした喉ごしとは対極にある、「ワシワシと食べる」と表現される力強い食感で、噛みしめるほどに小麦本来の豊かな風味が口の中に広がります。

食べ方も独特で、冷たく締めた麺を、温かいつけ汁につけて食べるのが基本スタイルです。

そのつけ汁の王道が、豚バラ肉とネギを甘じょっぱい醤油だしで煮込んだ「肉汁(にくじる)」。豚肉の旨味とネギの甘みが溶け出したアツアツの汁に、冷たい麺をくぐらせて一気にすするのがたまりません。薬味として、茹でたほうれん草などの季節の野菜(これを「糧:かて」と呼びます)を加えて味の変化を楽しむのも、武蔵野うどんの伝統的な楽しみ方です。

武蔵野うどんの一杯には、この土地の歴史と、人々の暮らしの知恵が詰まっています。散策でお腹が空いたら、ぜひこの力強い郷土の味を堪能して、旅のエネルギーをチャージしてみてください。

おすすめのガイドブック

旅行には紙のガイドブックを!安心感&情報のまとまりが魅力

インターネットで検索すれば最新の旅行情報が得られますが、旅には紙のガイドブックを持って行くのがおすすめです。まとまった情報を手元に持っておける安心感があり、移動中やネット環境がない場所でもサッと確認できます。地図を広げながら計画を練る時間は旅の醍醐味の一つです。必要に応じて、最新情報はインターネットで補完するとさらに便利です。

国内旅行のガイドブックを発行している会社は、株式会社昭文社、株式会社JTBパブリッシング、株式会社地球の歩き方などが大手です。それぞれ特長がありますので、お好みの一冊を選んではいかがでしょうか。

昭文社(Shobunsha)

地図のプロフェッショナル・昭文社は、以下のガイドブックを発行。特に「まっぷる」シリーズは地図が見やすく、旅行プランが立てやすいと人気です。

- まっぷる(地図の見やすさに定評)

- ことりっぷ(週末の小さな贅沢旅を提案)

- COLOR+(テーマ別に楽しめるカラフルなガイドブック)

- 山と高原地図(登山向けの詳細地図)

- ツーリングマップル(バイク旅行者向け)

- ことりっぷ国内版は、「週末に行く小さな贅沢、自分だけの旅」がコンセプト。旅好きの女性が楽しめる2泊3日の旅行プランが特徴です。(公式サイトより)

JTBパブリッシング(JTB Publishing)

旅行代理店国内最大手の株式会社JTBグループの出版部門で、旅行情報に強みを持つ出版社。「るるぶ」シリーズは情報量が豊富で、初めての旅行先でも安心!

- るるぶ(「見る」「食べる」「遊ぶ」情報が充実)

- 楽楽(持ち歩きやすいコンパクト版)

- ココミル(大人向けの上質な旅を提案)

- ララチッタ(女子旅向け)

- JTB時刻表(鉄道旅行者の必携アイテム)

- るるぶの由来:「見る」「食べる」「遊ぶ」の最後の文字をつなげたネーミング。観光・グルメ・アクティビティがバランスよく掲載されているのが魅力です。

地球の歩き方(Gakken)

株式会社地球の歩き方が発行し、株式会社学研ホールディングス傘下の出版社Gakkenが、地球の歩き方を発売しています。海外旅行向けのイメージが強い「地球の歩き方」ですが、最近は国内版も充実!

- 地球の歩き方 国内版(詳細な解説と情報量が魅力)

- aruco(女子向けの旅ガイド)

- aruco:「可愛くて楽しい女子旅」をコンセプトに、おしゃれなカフェやインスタ映えスポットも紹介。

安心・快適な、おすすめネット環境

旅行中、こんな不安や不便を感じたことはありませんか?

- ホテルやカフェの無料Wi-Fiに接続するのがちょっと不安…

- 公共のネットワークで、個人情報やクレカ情報が盗まれたらどうしよう…

- 宿でゆっくり動画を見ようと思ったら、エリア制限や通信制限に悩まされた…

そんなときに頼れるのが【NordVPN(ノードVPN)】です。

NordVPNは、国内外を問わず、フリーWi-Fiの利用時に通信内容を暗号化してくれるVPNサービス。第三者からの盗み見や個人情報の漏洩を防ぎ、旅先でも安心してスマホやPCを使うことができます。

また、日本国内でも動画配信サービスやゲームの速度が安定しやすくなるなど、旅の快適さを損なわないネット環境を整えるのにも役立ちます。さらに、通信先を自由に切り替えられるため、海外サイトでの航空券やホテル検索の際、地域による価格差をチェック・回避できるという裏ワザにも使えます。

旅行をもっと安心・便利に楽しむなら、VPNは今や必須のツールです。

国内旅行でも使えるからこそ、これからの時代の「旅の基本装備」として、ぜひ導入を検討してみてください。

もちろん、筆者も使っています。旅先でのこの安心感は、一度使ってみると手放せなくなります。

以下のバナーから申し込めば、いまならNordVPNが最大70%オフ+最大10GBのSailyの無料eSIMデータが申し込めます。30日間返金保証付きで初心者も安心です。この機会にぜひどうぞ。

手順はとても簡単。

バナーをクリックすると、NordVPNの公式サイトに移動します。公式サイト画面右上の「NordVPNを購入」の赤いボタンをクリック。

以下の流れで、すぐに安全なネット環境を手に入れられます。

- プランを選択

プランは、安全で高速なVPNをリーズナブルに利用できるベーシックプラン、マルウェア対策とブラウジング保護など安心機能が充実のプラスプラン、1TBクラウドストレージもついてくるコンプリートプランから選べます。一番人気はプラスプラン。

期間も、利用目的に応じて、1ヶ月・1年・2年が選択可能。 - メールアドレスの入力

アカウント作成に使用するメールアドレスを入力します。 - お支払い情報の入力

クレジットカードやPayPal、仮想通貨など、お好きな方法でお支払い可能です。

30日間返金保証があるので、初めてでも安心です。 - アプリをダウンロードしてログイン

PC・スマホ・タブレットなど、複数のデバイスに対応。ログインすればすぐにVPN接続が可能です。

わずか数分で完了し、その日から旅先でも安心・安全なインターネット環境が手に入ります。

空港やホテル、カフェのフリーWi-Fiでも安心して通信できるのがVPNの最大の魅力。

旅先でクレジットカードや個人情報を守るためにも、今のうちに準備しておくのがおすすめです。

まずは公式サイトをチェックしてみてください。

【旅好きの方へ】あなたの旅を、もっと深く、もっと面白くしませんか?

ここまで読んでくださったあなたは、きっと旅が好きな方だと思います。

もし、旅先の歴史や文化をもっと深く理解したり、自分だけの完璧な旅行プランを立てることに喜びを感じるなら、国家資格「総合旅行業務取扱管理者」に挑戦してみるのもおすすめです。

旅行業界で働く人向けの「専門家向けの難しい試験では?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。筆者自身も、約3ヶ月の独学で一発合格しました。この資格の勉強を通して、法律や地理、実務知識が身につき、旅行者としても物事を多角的に見られるようになります。旅に役立つ知識も得られますよ。

以下の記事で、具体的な勉強法や合格のコツを詳しく解説しています。あなたの「好き」を「専門知識」に変えて、次の旅をもっと豊かなものにしませんか?

【独学で一発合格】総合旅行業務取扱管理者試験の基礎知識と勉強法を読む

旅する際には、最新の情報を確認しましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。良い旅を!

本記事は、筆者自身の取材・経験・調査に基づいて執筆していますが、文章構成や表現の一部、およびリサーチの補助に生成AI(ChatGPTなど)を活用しています。最終的な内容の正確性と責任は、国家資格を有する筆者が確認・監修したうえで公開しています。