野兎八兵衛(のうさぎ はちべえ)です。国家資格「総合旅行業務取扱管理者」を持つ野兎八兵衛が、桜島とその周辺の見どころを案内し、桜島を含めた旅行プランの作り方を説明します。

桜島とその周辺の見どころがわかり、桜島を含めた旅行プランを作れるようになると思いますよ。

旅先でも安全ネット接続。VPNは現代の旅の必需品。今すぐチェック!

桜島に行く前に知っておきたいこと

桜島とは:日本屈指の活火山とその歴史

桜島(さくらじま)は、錦江湾(鹿児島湾)にある活火山で、東西約12km南北約10 kmのほぼ円形をしています。北岳と南岳があり、最高点は北岳の1,117mです。現在も噴煙を上げ灰を降らせています。

桜島の成り立ちと噴火の歴史

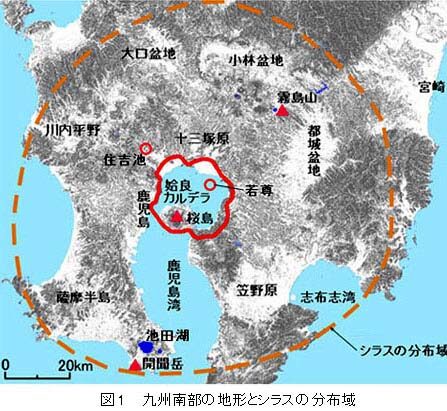

数十万年前から、九州南部は、いくつものカルデラから流れ出た火砕流や火山灰が降り積もり、シラス台地を形成しました。

桜島は、約2万6,000年前に姶良(あいら)カルデラの海底噴火によって誕生しました。

約12,800年前には大規模な噴火があり、北岳から噴出した火山灰は、九州南部に広く積もりました。約5,000年前に、北岳は活動を休止しました。約4,500年前からは、南岳が活動を始めます。

http://takemizu.life.coocan.jp/kouza/area/18kagosima/caldera.html

有史以来の主な噴火

有史以降は、大きな噴火が4回ありました。

天平宝字噴火(てんぴょうほうじふんか):764年(天平宝字8年)~766年(天平神護2年)

奈良時代に発生した大規模噴火で、南岳の東側から水蒸気マグマ噴火により軽石と火山灰が噴き出し溶岩が流れ出ました。歴史書『続日本紀』には「鹿児島に三つの島ができた」との記述があり、現在の鹿児島県霧島市隼人町にある隼人三島(神造島(かみつくりしま))がこの噴火によって誕生したと考えられています。株式会社錦江湾クルーズでは、天平宝字噴火の溶岩を見られる桜島東部の塩屋ヶ元港や隼人三島などを巡るクルーズを運航しています。

桜島が噴火した764年(天平宝字8年)には、奈良の都で藤原仲麻呂の乱(ふじわらのなかまろのらん)が発生し、淳仁天皇が淡路國に流されています。当ブログでは、「金刀比羅宮。さぬきのこんぴらさん。785段の石段の先に広がる絶景を訪ねる旅」の記事で,淳仁天皇の淡路陵(あわじのみささぎ)について触れています。是非、そちらもどうぞ。

文明噴火(ぶんめいふんか):1471年(文明3年)~1476年(文明8年)

2回目は室町時代の1471年(文明3年)から1476年(文明8年)で、文明噴火(ぶんめいふんか)と呼ばれています。

室町時代に数年間続いた大噴火で、桜島の北東側と南西側から軽石や火山灰が噴出し溶岩が流出しました。記録が不確かな部分もありますが、1476年(文明8年)の噴火については比較的信頼できるとされています。

安永噴火(あんえいふんか):1779年(安永8年)~1782年(天明2年)

江戸時代に発生した噴火で、噴火の前兆として地震が続き、井戸水が沸騰したり海水が紫色に変化したりたことが記録されています。桜島の南側から噴火し、その後北東部からも噴火しました。長崎、大坂、江戸でも降灰が確認されました。火砕流や軽石の流出により153名が犠牲となりました。その後も一年以上に亘り、海底噴火が続き、津波の発生で新たに6つの島が誕生しました。

桜島東部の黒神地区の住民は、薩摩藩の命令により当時薩摩藩領であった日向國の諸県郡(もろかたぐん)山田町谷頭(たにがしら)(現在の宮崎県都城市)に移り住みました。当地にはしまうつりの碑が建っており、初期移住者の氏名が刻まれています。

大正噴火(たいしょうふんか):1914年(大正3年)

20世紀最大規模の噴火で、噴火の前には地震や温泉噴出など前兆がありました。噴火は、西側と東側で発生し、大量の溶岩が流出し、東側の瀬戸海峡を塞ぎ大隅半島と陸続きになりました。噴火は約1か月続き、犠牲者58名を出しました。集落が溶岩流に埋没したり火砕流で消失したりして、島民約2万のうち半数が移住せざるをえなくなりました。火山灰は小笠原諸島でも積もり、カムチャツカ半島にまで到達したとされています。

大正噴火では、相次ぐ地震などの前兆があったため、鹿児島測候所には自治体やマスコミから噴火の有無について何度も問い合わせがありましたが、測候所は噴火は起きないと回答し続けていたため、結果として被害者が増えたのではないかとの批判が巻き起こりました。当時の東桜島村の村長・川上福次郎は、その回答を信じて村民に避難しなくていい旨指示しました。しかしながら、桜島は噴火し、多くの犠牲を出してしまったことを川上は悔い、その遺志を継いで桜島爆発記念碑が建てられました。桜島爆発記念碑には「住民ハ理論ニ信頼セズ 異變ヲ認知スル時ハ 未然ニ避難ノ用意尤モ肝要トシ」という記述があり、直接的に測候所とは書かず理論としたこともあり、科学不信の碑として知られています。桜島爆発記念碑は東桜島小学校の敷地内にあります。大正噴火の頃は、鹿児島測候所には旧式の地震計が1台しかなかったことなどの技術的課題や、測候所だけではなく役場との連携など組織体制的な問題もなかったとは言い切れないようです。

近年の火山活動

1955年(昭和30年)には、桜島は錦江湾国定公園に指定され、1964年(昭和39年)には錦江湾国定公園を霧島国立公園へ編入するとともに屋久島地域を編入して霧島屋久国立公園に名称変更されました。2012年(平成24年)には屋久島地域を分離して屋久島国立公園とし霧島錦江湾国立公園に名称変更しています。

1955年(昭和30年)から、南岳で噴火活動が活発になりました。爆発の回数は年ごとの増減がありますが、現在も活動が続いています。

2022年(令和4年)7月27 日に、気象庁から火口周辺警報(噴火警戒レベル3,入山規制)が発表が発表されています。

桜島の見どころと巡り方:圧倒的な自然と暮らしを感じる旅へ

桜島の最大の見どころは、その圧倒的な存在感にあります。噴煙を上げる活火山の迫力を間近に感じ、過去の大噴火の痕跡を辿りながら、火山と共に生きる人々の暮らしに思いを馳せる――そんな視点で巡ると、桜島の魅力がより深く味わえます。

桜島がそびえる鹿児島市は、人口60万人を超える九州屈指の都市。市街地からわずか4kmの距離に活火山があるというこの光景は、世界的にも非常に珍しく、ベスビオ火山(1,277m)の麓にあるイタリアのナポリと並び称されるほどの美しい港町です。ナポリ市はイタリア第三の都市で,世界三大美港のひとつに数えられています。鹿児島市はナポリ市と姉妹都市であり、"東洋のナポリ"とも呼ばれています。

桜島を巡る方法としては、観光スポットが集中している西部を巡るコースと、島をぐるりと一周するコースの2つがあります。まずは、鹿児島市街地から桜島フェリーに乗って、火山の島へ向かいましょう!

桜島ビジターセンターと桜島溶岩なぎさ公園:火山と温泉を楽しむスポット

桜島フェリーで鹿児島港から桜島港に到着したら、まずは徒歩約8分(約600m)の距離にある「桜島ビジターセンター」へ向かいましょう。入館料は無料で、桜島の噴火の歴史や、噴火後の植生の変化などを、ハイビジョンシアターやジオラマ展示を通してわかりやすく学ぶことができます。桜島の成り立ちを知ることで、旅の楽しみがぐっと深まります。

ビジターセンターの裏手に広がる桜島溶岩なぎさ公園には、全長約100mの長い足湯があり、地下1,000mから湧き出る赤褐色の天然温泉を無料で楽しめます。目の前には青く輝く錦江湾、その奥には鹿児島市街、そして背後には堂々とそびえる桜島の姿――絶景を眺めながら、旅の疲れを癒しましょう。

桜島溶岩なぎさ公園からは、全長約3kmの「溶岩なぎさ遊歩道」が続いています。この遊歩道では、桜島の噴火で流れ出た黒々とした溶岩と、対岸に広がる鹿児島市街の美しいコントラストを楽しめます。道沿いには、金子兜太、横山房子、水原秋桜子など、桜島にゆかりのある俳人の句碑が並び、歩きながら歴史や文化を感じることもできます。

終点の烏島展望所は、かつて海に浮かんでいた「烏島」が、1914年の大正噴火によって溶岩に覆われ、陸続きになった場所です。このエリアの道路には、桜島名産の桜島大根をモチーフにした街灯が並び、ユニークな景観を楽しめます。

長渕剛の伝説的オールナイトライブの舞台!「赤水展望広場」

桜島の烏島展望所をさらに進むと、鹿児島出身のシンガーソングライター長渕剛が2004年に7万5,000人以上を動員した伝説のオールナイトコンサートの会場跡、「赤水展望広場」があります。

この広場には、コンサートの熱狂を象徴するモニュメント「叫びの肖像」が設置されています。これは、彫刻家で元東京造形大学教授の大成浩(おおなり ひろし)が制作した作品で、桜島の溶岩約50tを使用し、力強いエネルギーを表現しています。大成氏は2023年(令和5年)に逝去しましたが、その魂はこのモニュメントに宿り、今も訪れる人々を魅了しています。

長渕剛のファンならずとも、一度は訪れたいこの場所。眼前に広がる桜島の雄大な景色とともに、音楽の歴史に刻まれた特別な空間を体感してみてはいかがでしょうか? さらに、2025年10月には、長渕剛が再び桜島でコンサートを開催予定! 今後の展開も楽しみですね。

桜島ならではの風景!屋根付きの墓所と「克灰袋」

赤水展望広場を過ぎ、国道224号線へと進むと、赤水地区に入ります。バスを利用する場合は「赤水湯之平口バス停」が最寄りです。道沿いに目を向けると、桜島ならではのユニークな墓所が目に入るでしょう。ここでは、墓石や墓碑銘を降灰から守るための屋根が設置されています。これは、1955年(昭和30年)以降に噴火が活発化したことを受けて設けられたもので、それ以前の古い墓所には屋根がないのが特徴です。

また、桜島で暮らす人々にとって火山灰との共存は日常です。火山灰は濡れると固まり、重くなってしまうため、処理が厄介になります。そのため、家屋には雨樋がないことが多く、灰が詰まって雨水の流れを妨げるのを防いでいます。

さらに、桜島では火山灰が降るたびに、行政から各家庭に「克灰袋(こくはいぶくろ)」が配布されます。この袋に火山灰を集め、指定の灰ステーションに置けば回収してもらえるという、桜島ならではの克灰システムが整っています。

桜島の暮らしを支える工夫を知りながら、地域の人々の生活に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

桜島で最も高い展望スポット!湯之平展望所から圧巻の景色を堪能しよう

桜島の西側を巡るコースなら、ぜひ訪れたいのが湯之平展望所。赤水地区から道なりに山を登っていくと、桜島北岳の四合目にあたる標高373mの展望所に到着します。ここは、一般の立ち入りが許可されている桜島で最も高い展望スポットで、無料で利用でき、売店も併設されています。

この展望所からは、間近に迫る桜島の荒々しい山肌と噴煙をダイナミックに眺めることができます。振り返れば、錦江湾と鹿児島市街地が眼下に広がり、夕暮れ時には街の灯りが幻想的な雰囲気を演出。天候が良ければ、北には霧島連山、南には開聞岳まで見渡せる絶景スポットです。

桜島の大迫力と鹿児島の美しい景色を同時に楽しめる湯之平展望所。桜島巡りの締めくくりに、ここからの絶景をぜひ堪能してください。最後は北西部へ下り、桜島港フェリーターミナルへ戻りましょう。

防災の最前線を学ぶ!「桜島国際火山砂防センター」へ行こう

島をぐるりと一周するコースなら、赤水地区から海岸沿いを進み、野尻地区にある「桜島国際火山砂防センター」へ立ち寄ってみましょう。ここは、国土交通省大隅河川国道事務所が運営する施設で、桜島の火山活動を24時間監視し、自治体や関係機関にリアルタイムで情報を提供する防災拠点となっています。

また、国土交通省の「インフラツーリズム」施設の一つでもあり、桜島の土石流災害や砂防事業の取り組みについて、映像や模型を使って分かりやすく学ぶことができます。入館無料で、所要時間は1時間ほど。災害発生時には、地域の避難施設としての役割も果たします。

桜島の壮大な自然を楽しむだけでなく、防災についても学べる貴重なスポット。桜島巡りの途中に、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか?

溶岩大地を歩く!「有村溶岩展望所」で迫力の桜島を体感

桜島の南東部、大隅半島との接続部に近い有村地区には、溶岩大地の中を歩ける「有村溶岩展望所」があります。ここは、1946年(昭和21年)の噴火で流れ出た溶岩原を巡る全長約1kmの溶岩遊歩道の途中に設けられた展望所で、間近に迫る桜島の荒々しい姿を楽しめる絶好のスポットです。

ここから眺める桜島は、鹿児島市街地側からの景色とは異なり、円錐形のシルエットが際立つ新鮮な眺望が広がります。また、所要時間約30分の有料ガイドツアーもあり、桜島の成り立ちや噴火の影響について詳しく知ることができます。

無料駐車場やレストハウスも完備されているので、ドライブの途中に立ち寄りやすいのも魅力。桜島の雄大な景色と、溶岩大地を実際に歩いて感じる貴重な体験を、ぜひ楽しんでみてください!

桜島の歴史を感じる「黒神地区の埋没鳥居」

桜島の東側に位置する黒神地区では、大正噴火の影響で腹五社神社(黒神神社)の鳥居が約2メートル埋没し、笠木部分の約1メートルだけが地上に現れています。この壮絶な歴史的証拠は、当時の村長の判断で噴火の遺産としてそのまま保存されており、今でも訪れる人々に桜島の力強い自然の猛威を伝えています。

桜島の北部から北西部にかけてなだらかな扇状地が広がっており、桜島大根や桜島小みかんなどの農作物が栽培されています。火山活動の影響を感じながらも、地元の人々の手で大地は活かされ、生活が営まれています。

桜島観光の締めくくりはココ! 道の駅「桜島 火の島めぐみ館」で絶品お土産探し

桜島観光をたっぷりと満喫したら、桜島港フェリーターミナルに戻り、フェリーに乗って鹿児島市内へ戻るのが一般的なルートです。

出航時間まで少し時間を持て余すかもしれません。そんな時は、道の駅「桜島 火の島めぐみ館」(約600m)で、桜島の特産品をお土産に探してみてはいかがでしょうか。ここでは、名物の桜島大根や桜島小みかんをはじめ、地元で採れた新鮮な野菜や果物、海産物などが販売されています。また、桜島を眺めながら休憩できるイートインスペースや、軽食コーナーもあります。

桜島ならではのお土産を手に入れて、旅の思い出をさらに深めてください。

桜島へのアクセス

桜島は,全域が鹿児島県鹿児島市に位置しています。1950年(昭和25年)に東側(旧東桜島村)が,2004年(平成16年)に西側(旧桜島町)が鹿児島市と合併しています。

フェリーでのアクセス

桜島には,鹿児島市の市街地側から桜島フェリーで渡るのが便利です。桜島フェリーは,鹿児島港と桜島港を15分で結んでいます。桜島フェリーは,鹿児島市営で24時間運航していて,大人200円小児100円という運賃からも,市民の足として欠かせないものとなっていることが分かります。運賃は桜島港で支払いますので,鹿児島港から桜島港に向かうときは降りてから,桜島港から鹿児島港に向かうときは乗る前に支払うことになります。

鹿児島港から桜島港に向かっていくと,どんどんと桜島が大きく迫ってきて旅情をかき立てられます。たった15分の船旅なのであっという間に到着です。運が良ければイルカを見ることができるかもしれません。小腹が空いていれば,船内で名物のうどんを食べるのもいいでしょう。桜島フェリーのうどんは,鹿児島市の百貨店・山形屋(やまかたや)などにも店舗がある,昭和27年創業の味の長老やぶ金が提供しています。読売テレビ・日本テレビ系の秘密のケンミンSHOWの2024年2月15日放映分で取り上げられたほか,多くのメディアに登場しています。

桜島フェリーの鹿児島港へは,JR鹿児島中央駅からは,鹿児島市営バス,南国交通,鹿児島交通のバスで水族館前(桜島桟橋)バス停下車徒歩1分です。また,鹿児島市電の鹿児島中央駅前電停から鹿児島駅前行に乗車して水族館口電停で下車し徒歩5分です。

鹿児島からは種子島や屋久島などの離島に向かうフェリーも多数発着しており,桜島フェリーとは別のターミナルですので,間違えないようにしましょう。

鹿児島市街地と桜島とを結ぶ桜島大橋(仮称)の建設構想があります。特に大隅半島側からの要望が大きいようですが,まだ架橋場所も決まっていないような状態であり,トンネル案もあるなど,実現はまだ先のようです。

自動車でのアクセス

桜島は,大正噴火で大隅半島と陸続きになりましたので,霧島市や垂水市から自動車でアクセスできます。

陸続きになった場所は桜島口という地名になっています。桜島口から,桜島フェリーの桜島フェリーターミナルまで,桜島の南回りで約14km,北回りで約21kmです。

桜島口までは,霧島市の国分駅から約33km,鹿児島空港から約50km,志布志港フェリーターミナルから約60kmです。

レンタカーは,鹿児島空港あるいは鹿児島中央駅などの鹿児島市街で借りるのがいいと思います。エアトリで,鹿児島で借りられるレンタカーの格安料金を比較し,予約できます。

バスでのアクセス

桜島は,大正噴火で大隅半島と陸続きになりましたので,大隅半島側の垂水市との間には路線バスが運行されています。鹿児島交通が,桜島港と垂水港の間を約45分で結んでいます。本数が少ないので,注意が必要です。

桜島内をバスで巡る場合は,桜島の西側の観光地を巡るサクラジマアイランドビューがオススメです。桜島港を起点に,火の島めぐみ館,ビジターセンター,赤水展望広場,湯之平展望所などに停まり桜島港に戻ってくる一周約55分の周回ルートで,日中30分間隔で15便が運行しています。一部の停車地が異なるAコースとBコースがありますので,訪れたい場所に応じてうまく使いましょう。サクラジマアイランドビュー1日乗車券(大人500円・小学生以下250円)が便利です。

鉄道でのアクセス

鹿児島の鉄道の玄関口はJR鹿児島中央駅です。鹿児島駅という駅もありますが市街地の北部に位置しており,観光客はあまり利用することはないと思います。

JR鹿児島中央駅発着の九州新幹線のチケットは,新幹線予約サイト【きっぷる】で,駅の窓口や自販機で並ばずに購入し,自宅や職場まで届けてくれます。近くにみどりの窓口があるJRの駅がない人にも,便利なサービスです。会員登録も不要です。

長距離バスでのアクセス

鹿児島と各地とを結ぶ路線があります。鹿児島への高速バスは,夜行・高速バス予約サイト【エアトリ】で,検索・予約できます。

飛行機でのアクセス

桜島に最も近い空港は鹿児島空港です。

鹿児島空港は,年間400万人を越える乗降客数で,日本国内で第9位です。国内主要都市および鹿児島県内の離島とを結んでいます。国際線は韓国ソウルの仁川空港との間を大韓航空が就航しています。

旅行費用の中でも、飛行機代は特に大きな割合を占めますよね。

でも実は、飛行機に乗らずにマイルを貯めて特典航空券を手に入れる「陸マイラー」という方法があるんです。

当ブログでは、初心者の方でも安心して始められるよう、陸マイラーの始め方「基礎知識」編で、基本から具体的なテクニックまでていねいに解説しています。

ANAとJAL、それぞれのマイルを効率よく貯める方法も紹介しているので、読んだその日からすぐに実践できますよ。

旅行をもっとお得に、もっと自由に楽しむ第一歩。

この機会に、あなたも陸マイラーデビューしてみませんか?

陸マイラーを始めてみませんか?

-

-

陸マイラーの始め方陸マイラーの始め方「基礎知識」編: 旅行のプロが全体像と基本戦略を徹底解説! 平均世帯年収でも毎年安定して5万マイルを安全で確実に貯める方法【初心者向け完全ガイド】(2026年2月最新版)

この記事の内容 この記事は「基礎知識」編として、初心者が安心してマイルを貯め始められるように、陸マイラー活動の全体像と基本戦略をわかりやすく解説します。 陸マイラー活動の全体像 マイルを貯める3つの代 ...

続きを見る

桜島を訪ねる旅の注意点

桜島は現在も活発な活動を続けています。

事前に,気象庁の桜島の活動状況に関するページを確認しておきましょう。2022年(令和4年)7月27日20時00分に,福岡管区気象台・鹿児島地方気象台は,桜島に火口周辺警報(噴火警戒レベル3(入山規制))を発表しています。桜島の噴火警戒レベルの資料や桜島火山ハザードマップを一読しておきましょう。

国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所が,リアルタイム防災情報を発信しています。

京都大学防災研究所附属火山活動研究センター桜島火山観測所が,学術的な研究を行っています。

桜島を訪ねるための宿泊地

鹿児島市中心部に宿泊するのがいいでしょう。桜島にも宿泊施設がありますので,より近い場所で桜島を感じたい人にはオススメです。

旅の計画を立てる際、宿泊費は大きな割合を占めますよね。旅先での宿泊予約、いつもどのようにしていますか?せっかくなら、お得に快適な宿を見つけたいもの。実は、ちょっとした工夫で、ポイントを「三重取り」できる方法をご紹介します!

宿泊予約サイトのポイントを賢く貯める!

まずは、宿泊予約サイト自体が提供するポイントプログラムを活用しましょう。楽天トラベル、じゃらんnet、Yahoo!トラベルなど、主要なサイトはそれぞれ独自のポイントシステムを持っています。

- じゃらんnet:Pontaポイントが貯まり、ローソンなどの提携店舗でも利用できます。宿の口コミ投稿でもポイントが貯まるのが魅力です。

- 楽天トラベル:楽天ポイントが貯まり、楽天市場など楽天グループのサービスで幅広く利用可能。セールやキャンペーンも頻繁に開催されます。

- Yahoo!トラベル:PayPayとの連携が便利。セールやキャンペーンも頻繁に開催されています。

これらのポイントは、次回の旅行で宿泊費に充当できるので、まずは自分の利用頻度が高いサイトを選ぶのがおすすめです。

クレジットカードのポイントでさらにプラス!

次に、宿泊予約サイトでの支払いに、ポイント還元率の高いクレジットカードを利用しましょう。多くのクレジットカード会社は、利用金額に応じて独自のポイントを付与しています。

例えば、還元率1%のクレジットカードで50,000円の宿泊費を支払えば、500円相当のポイントが手に入ります。航空会社のマイルが貯まるカードを選べば、次の旅行の航空券代に充てることも可能です。普段使いのカードだけでなく、旅行に特化したカードの利用も検討してみましょう。

ポイントサイトを経由して「三重取り」!

そして、ここからが本番!さらにお得に宿泊費を抑えるための方法が、ポイントサイトの活用です。

ポイントサイトとは、広告を経由してネットショッピングやサービス利用をすることで、そのサイト独自のポイントを獲得できるサービスです。宿泊予約サイトも、多くのポイントサイトと提携しています。

ポイントサイトは、例えるなら「オンライン版フリーペーパー」。サイトに掲載されている広告を見たり、サービスを利用したりすることでポイントが貯まる仕組みです。貯めたポイントは現金、共通ポイント、電子マネー、航空会社のマイルなどに交換できます。

ポイントサイトを使った宿泊予約とポイント獲得までの流れ

「まだポイントサイトを使ったことがない」という方は、ぜひこの機会に登録してみましょう。登録は無料で、数分で完了します。以下の流れで、簡単にポイントを貯めることができます。

- ポイントサイトに登録(無料!)

- ポイントサイト内で利用したい宿泊予約サイトを検索し、そのサイトを経由して通常通り予約を完了

- 宿泊施設に宿泊し、クレジットカードで支払い

- ポイントの三重取り!

- 獲得したポイントを現金やマイルなどに交換

ポイントサイトを経由するひと手間で、同じ宿泊予約でも獲得ポイントが大きく変わります。まさに「知っている人だけが得をする」方法です。賢くポイントを貯めて、次回の旅行をさらに充実させましょう!

おすすめのポイントサイトはモッピー!

おすすめのポイントサイトは、東京証券取引所プライム市場上場の株式会社セレスが運営する「モッピー」です。業界最大手で実績があり信頼性も抜群です。安心して利用できます。

今すぐ以下のバナーからモッピーに登録すれば、ミッションクリアで2,000ポイントがもらえます!登録に必要なのはメールアドレスだけ。この機会にぜひ登録して、お得な旅行を始めましょう!

筆者も入会ボーナスキャンペーンで2,000ポイントを獲得しました!もらえるものはもらっておきましょう!ご安心ください。入会者の情報は筆者には一切知らされません。

さあ、モッピーで賢くポイントを貯めて、もっとお得に旅を楽しみませんか?

桜島を訪ねる旅で楽しみたい食事

世界一小さいみかんと世界一大きい大根

桜島の特産品として、世界一小さなみかん「桜島小みかん」と、世界一重い大根「桜島大根」が有名です。

桜島小みかんは、ギネスブックに登録されている世界で最も小さなみかんです。直径は4cm〜5cm、重量は40g〜50g程度で、香り高く非常に甘いのが特徴です。なんといっても、その小ささに反して甘さが際立ち、“みかんは小つぶ、甘さは大つぶ"というキャッチコピーがぴったりです。

一方、桜島大根は、ギネスブックに登録された世界で一番重い大根です。直径は40cm〜50cmほどで、重量は10kg以上にもなります。その大きさは驚異的で、手のひらと比べても圧倒的に巨大なことがわかります。

これらの特産品は、お土産として持ち帰るのは難しいかもしれませんが、鹿児島市内の郷土料理店では桜島小みかんや桜島大根を使った料理が楽しめます。また、ラーメン店やそば屋などでは、桜島大根の漬物が提供されることもあるので、ぜひ一度味わってみてください。

鹿児島郷土料理:絶品「キビナゴの刺身」

鹿児島の郷土料理にはさまざまな名物がありますが、その中でも特におすすめなのが「キビナゴの刺身」です。

キビナゴは、ニシン科に属する魚で、全長約10cmほどの小さな魚です。体は銀色で、鮮やかな青色の帯模様が特徴的。鹿児島の方言で「帯(キビ)」と「小魚(ナゴ)」を組み合わせて名付けられたと伝えられています。鹿児島県北部から南の離島にかけて広く漁獲されており、特に西側の東シナ海に浮かぶ甑島(こしきしま)が有名で、年中楽しむことができます。

キビナゴは天ぷらや唐揚げとしても美味しいですが、特におすすめなのは、採れたての新鮮なキビナゴを一匹一匹手開きして作るキビナゴの刺身。刺身は、見た目にも美しい菊花造りに仕上げられ、酢味噌をつけていただくのが一般的な食べ方です。新鮮なキビナゴの甘みと、酢味噌のまろやかな酸味が絶妙に絡み合い、口の中で広がる至福の味わいを楽しめます。

鹿児島市内の居酒屋や食堂では、広く提供されており、地元の人々にも愛されています。旅行の際には、ぜひ一度、キビナゴの刺身を味わってみてください。

桜島を含めた旅行プランの作り方

桜島を含めた旅行プラン作成のポイント

桜島を訪れる際は、まず鹿児島市街から桜島フェリーで向かうのが一般的です。桜島の西部を巡るルートでも、観光を楽しむには少なくとも3時間程度は見込んでおきましょう。桜島を一周するルートなら、半日以上の時間を確保することをおすすめします。また、鹿児島市内には桜島以外にもたくさんの観光スポットが点在しているため、行きたい場所を組み合わせると、1日をフルに活用できます。

旅行プランを立てる際のポイントは、桜島と鹿児島市内の観光施設をどう組み合わせるかです。桜島を訪れた後、どこに寄るかを考えることで、より効率的に楽しむことができます。

鹿児島市内を公共交通機関で巡る際には、カゴシマシティビューというバスが便利です。このバスは、主要な観光施設に停車し、観光地を効率よく回ることができます。また、桜島と鹿児島市内を組み合わせて巡る場合は、桜島フェリーとサクラジマアイランドビューに加えて、市電や市バス、カゴシマシティビューが何回でも乗り放題となるCUTE(キュート)チケットがとてもお得です。CUTEには1日券と2日券があり、旅行のプランに合わせて選べます。

注意点として、鹿児島市内の路線バスや路面電車ではSuicaやPASMOなどの交通系ICカードが使用できませんので、ご注意ください。JRと桜島フェリーではICカードが使用可能です。

桜島と鹿児島市内の観光を組み合わせた旅行プランを立てる際、上記のポイントを参考に、効率的で楽しい旅行を計画してください。

プラン例①:桜島と薩摩藩の歴史を巡る鹿児島市内満喫ルート

鹿児島市内には,桜島の眺望が素晴らしい箇所がたくさんあります。ここでは代表的な2ヶ所を紹介します。

鹿児島を代表する高級ホテルが建つ城山

鹿児島のランドマークのひとつ、城山(標高107m)は、鹿児島市内の中心からアクセスも良好な小さな山です。山頂には城山公園が整備されており、ここからの眺めは絶景。展望台からは錦江湾を挟んで桜島の壮大な姿を望むことができます。特に夜になると、鹿児島市街の美しい夜景が広がり、ロマンチックな雰囲気を楽しむことができます。

また、城山には鹿児島を代表する高級ホテル、SHIROYAMA HOTEL Kagoshimaがあります。地元の人々の間では「城山観光ホテル」としても知られ、長年親しまれてきました。このホテルを運営する城山観光株式会社は、創業70周年、ホテル開業55周年を迎える2018年に、ホテル名を「城山観光ホテル」から「SHIROYAMA HOTEL Kagoshima」に変更しました。この名称変更には、海外からの観光客を迎え入れる意図が込められており、ローマ字表記にすることで「観光」だけでなく、国際的な交流を重視する姿勢が示されています。

城山からの眺望は、鹿児島市街と桜島の美しい景色を一望できるスポットとして、多くのガイドブックや観光パンフレットに掲載されており、訪れる価値が十分にあります。旅行の際には、ぜひ立ち寄ってその素晴らしい景色を堪能してください。

島津家の別邸・仙巌園と尚古集成館

桜島を望む絶景スポットとして、もうひとつの名所が仙巌園です。仙巌園は、薩摩藩主である島津家の別邸として広く知られていますが、長年、磯庭園という名前で親しまれてきました。一定の年齢以上の人には「磯庭園」の方が馴染みが深いかもしれません。公式サイトによれば、仙巌園が正式名称で、「磯庭園」は愛称として使われているとのことです。

仙巌園は、桜島を背景にした美しい庭園で、その景観はまさに圧巻です。アクセスも便利で、カゴシマシティビューなどのバスで仙巌園前バス停を下車すぐ、また自動車の場合は桜島フェリー鹿児島港から約4km、鹿児島中央駅から約6km、鹿児島空港からは九州縦貫道と国道10号を経由して約34kmの距離です。

さらに、仙巌園の前にはJR日豊本線が通っており、2025年3月には新駅「仙巌園駅」が開業しました。この新駅の開業により、公共交通機関を利用しての観光がさらに便利になります。

仙巌園の魅力は、庭園越しに望む雄大な桜島だけでなく、その歴史的な背景にもあります。ここには、島津家第29代当主であり、薩摩藩の第12代で最後の藩主となった島津忠義(しまづただよし,1840年(天保11年)-1897年(明治30年))が暮らした御殿があります。豪華絢爛な御殿は、幕末に天璋院篤姫や勝海舟などが訪れたことでも知られています。明治以降は迎賓館としても使用され、ロシア皇帝ニコライ2世や英国国王エドワード8世なども足を運びました。

島津家は皇室との強い結びつきを誇り、島津忠義の八女である俔子(ちかこ)は、久邇宮邦彦王(くにのみやくによしおう,1873年(明治6年)-1929年(昭和4年))の妃となり、その娘である良子(ながこ)は昭和天皇(1901年(明治34年)- 1989年(昭和64年))の妃・香淳皇后となりました。

また,島津忠義の七男である島津久範の子・島津久永(しまづひさなが,1934年(昭和9年)- )は,昭和天皇の第五皇女(清宮貴子内親王)と,1960年(昭和35年)に結婚しました。そのときの映像が残っています。島津久永は、ソニーの取締役などを歴任しています。

島津家は、幕末にいち早く近代化を進めたことで知られています。

島津家第28代当主で、薩摩藩第11代藩主の島津斉彬(しまづなりあきら,1809年(文化6年)-1858年(安政5年))は、越前福井藩の松平慶永、土佐藩の山内豊信、伊予宇和島藩の伊達宗城らとともに「幕末の四賢侯」と呼ばれ、西洋の科学技術の導入を推進しました。島津斉彬による近代化の取り組みは、集成館事業として広く知られています。

特に、製鉄、造船、紡績などの産業に注力し、仙巌園がある磯地区には工場群を建設しました。その結果、現在も残る機械工場や反射炉跡などは、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として世界文化遺産に登録されています。

仙巌園に隣接する尚古集成館では、島津家の歴史や近代化の取り組みを詳しく紹介しており、当時の産業発展の背景を学べる貴重な施設です。歴史と産業遺産を通して、幕末の日本が歩んだ変革の足跡を感じることができます。

特に製鉄・造船・紡績に注力し,仙巌園のある磯地区に工場群を建設します。現在も残っている,機械工場や反射炉跡などが「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として世界文化遺産に登録されています。仙巌園に隣接する尚古集成館では,島津家の歴史や近代化の取り組みを紹介しています。

ぜひ、仙巌園や尚古集成館を訪れて、桜島の絶景と美しい庭園、島津家の歴史を楽しんでください。

島津斉彬と西郷隆盛の関係

島津斉彬は、1858年(安政5年)に亡くなった後、1862年(文久3年)に孝明天皇の勅命により照國大明神の神号を授与され、照國神社が城山の南側に建てられて祀られています。

島津斉彬は、薩摩藩の下級藩士であった西郷隆盛(1828年(文政10年)-1977年(明治10年))を見出し、側近として登用しました。西郷隆盛は、江戸城の無血開城や明治新政府樹立に貢献し、大きな功績を残したものの、朝鮮との外交問題を巡り新政府と対立し、最終的には下野します。鹿児島に帰郷した西郷は、不平を抱えた士族たちに担ぎ出され、西南戦争を戦いますが、敗北しその最期を迎えます。

西郷隆盛はその人柄により非常に多くの人々に愛され、鹿児島市内には彼に関連する史跡が数多く残っています。特に、西郷隆盛が自刃した城山の戦いが記憶されています。

西郷隆盛は,その人柄から非常に人気があり,鹿児島市内には西郷隆盛に関する史跡も数多くあります。西郷隆盛は,1877年(明治10年)に西南戦争の最後の戦いとなった城山の戦いでと自刃しました。城山の北麓には,西郷隆盛が過ごした西郷洞窟や西郷隆盛が自刃した終焉の地などがあります。

鹿児島市中心部、鹿児島市立美術館の隣に建つ西郷隆盛像は、彼を象徴するものとして多くの人に親しまれています。東京・上野の西郷像が浴衣姿で犬を連れているのに対し、鹿児島の像は陸軍大将の制服を着ており、犬は連れていません。

道路を挟んで撮影場所が設けられており,そこに犬の像が置いてあって,ボランティアの方がシャッターを押してくれました。

プラン例②:大自然と最新技術に触れる大隅半島ルート

錦江湾の東側の大隅半島を巡るルートです。半島南部の根占港から山川港に渡って薩摩半島側に移ることもできますし,宮崎方面に抜けることもできます。商船三井さんふらわあが,志布志港と大阪南港とを結ぶフェリーを運行しています。

日本初の洋式軍艦を建造した瀬戸村造船所

桜島は、1914年(大正3年)の大噴火によって大隅半島と陸続きになりました。現在、接続地は「桜島口」という地名で知られていますが、噴火前は桜島は島として、瀬戸海峡を挟んで大隅半島と分かれていました。このあたりは瀬戸村と呼ばれ,薩摩藩の瀬戸村造船所がありました。瀬戸村造船所は、薩摩藩によって設立された造船所で、日本の近代化に大きく寄与した場所です。

1853年(嘉永6年)にアメリカのペリー提督が浦賀に来航し、これをきっかけに日本の鎖国が終わり、大型船の建造が解禁されました。その翌年、1854年(安政元年)に薩摩藩主・島津斉彬は、瀬戸村造船所で日本初の洋式軍艦「昇平丸」の建造を開始しました。この艦船は、当時の幕府にとっても重要な一歩となり、翌年には幕府に献上されています。これにより、近代的な軍艦建造の礎が築かれ、日本の海軍力強化が進みました。

当ブログでは,「横須賀ドブ板通り。戦後の日本社会の在り方を考えてしまう旅」の記事で,ペリー来航後の日本の造船について述べており,「昇平丸」にも触れています。よろしければ,そちらもどうぞ。

海上自衛隊鹿屋航空基地

鹿児島の美しい錦江湾沿いを南下すると、大隅半島の中心都市である鹿屋(かのや)市にたどり着きます。この街には、日本の海上防衛を担う重要な施設、海上自衛隊鹿屋航空基地があります。

鹿屋航空基地は、日本の海域を守るために大湊(青森県)、横須賀(神奈川県)、舞鶴(京都府)、呉(広島県)、佐世保(長崎県)の5つの警備区に分けていのうち、佐世保警備区の第一航空群の基地として、戦後の日本の海上防衛において重要な役割を果たしています。

基地内には無料の史料館が併設されており、第二次世界大戦時の特別攻撃隊に関する遺品や、実際に使用されていた零戦の実機が展示されています。また、戦後の災害派遣や海外任務など、海上自衛隊としての幅広い活動も紹介されており、歴史的な背景を学びながら、現代の防衛の重要性を実感できる貴重な場所です。

特に注目すべきは、百田尚樹の小説「永遠の0」の映画化において、ロケ地の一つとして使用されたことです。このことがきっかけで、さらに多くの訪問者が基地を訪れるようになり、映画の舞台に興味を持った観光客にも人気があります。

当ブログでは,「恐山。唯一無二の景観と死者に会える場所。現世を生きる人の巡り方」の記事で,恐山の周辺の見どころとして,大湊の海上自衛隊を紹介しています。是非,そちらも合わせて一読ください。

日本で唯一の国立体育大学「鹿屋体育大学」

鹿屋市には、日本で唯一の国立体育大学である鹿屋体育大学があります。スポーツ科学の研究とトップアスリートの育成を目的とした大学で、オリンピック金メダリストを輩出していることでも知られています。

全国屈指の体育施設が整備されており、最新のトレーニング機器や広大なスポーツフィールドを備えています。一部の施設は見学可能で、スポーツに関心のある人にとっては興味深いスポットです。

鹿屋市を訪れる際には、日本を代表するスポーツ教育機関のひとつである鹿屋体育大学をぜひチェックしてみてください!

JAXA 内之浦宇宙空間観測所:日本の宇宙開発を支えるロケット発射場

鹿屋市から南東へ進み、太平洋側へ抜けると、肝付(きもつき)町に位置するJAXA(宇宙航空研究開発機構)の内之浦宇宙空間観測所があります。

ロケットの打ち上げには、地球の自転速度が速い赤道に近い場所で、東側が開けていること、市街地から離れていること、そして物資の輸送がしやすいことが重要とされます。これらの条件を満たす場所として、1961年(昭和36年)に内之浦が選ばれ、種子島とともに日本の宇宙開発を担う拠点となりました。

当ブログでは、「熊野三山(熊野本宮大社,熊野速玉大社,熊野那智大社)。八咫烏に導かれる甦りの旅」の記事で、熊野三山の周辺の見どころとして,和歌山県串本町に建設された日本初の民間ロケット射場であるスペースポート紀伊を紹介しています。合わせて、ぜひご覧下さい!

現在、日本のロケットは液体燃料を使用する大型の「H3」と、固体燃料を使用する小型の「イプシロン」の2種類があります。内之浦はイプシロンロケットの発射場として活用されています。

施設内には、宇宙開発の歴史やロケット技術を学べる宇宙科学資料館、打ち上げ後のロケットとの通信に使用される34mパラボラアンテナなどがあり、一般見学も可能です。宇宙に興味がある方は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか?

当ブログでは,「龍岡城。日本にもう一つある五稜郭を訪ねる旅」の記事で,龍岡城五稜郭の周辺の見どころとして,日本最大の直径64mの大型パラボラアンテナを所有する,宇宙航空研究開発機構(JAXA)の臼田宇宙空間観測所を紹介しています。よろしければ,そちらもどうぞ。

異なる趣を持つ二つの名瀑:神川大滝と雄川の滝

鹿屋市から錦江湾沿いを南下すると、錦江(きんこう)町に入ります。この町には、大隅半島の国見連山を源とする神ノ川が流れ落ちる神川大滝があります。滝の幅は30m、高さは25mで、周囲は豊かな自然に囲まれた公園として整備されています。園内には、高さ68m、長さ130mの「虹のつり橋(大滝橋)」が架かっており、橋の上から神川大滝を見下ろすことができます。

さらに南へ進むと、南大隅町に入り、そこに雄川の滝(おがわのたき)が現れます。こちらは幅60m、高さ46mを誇る壮大な滝で、エメラルドグリーンの美しい滝壺が特徴です。駐車場から滝までは約1,200mの遊歩道が整備されており、自然の中を歩きながらゆったりと滝を目指すことができます。

南大隅町の根占港からは、薩摩半島側の指宿市にある山川港とを結ぶフェリーなんきゅうが運航しています。根占港から山川港に渡って、指宿温泉に泊まる方法もあります。

神川大滝の迫力ある流れと、雄川の滝の神秘的な滝壺は、それぞれ異なる魅力を持っています。せっかく訪れるなら、どちらも巡ってその違いを楽しんでみてはいかがでしょうか?

出典:鹿児島県観光サイト https://www.kagoshima-kankou.com/guide/51100

本土最南端・佐多岬へ:絶景と南国ムードを楽しもう

ここまで来たら、本土最南端の地、佐多岬(さたみさき)を目指してみませんか? 九州の大隅半島は、薩摩半島よりもさらに南へと伸びており、その最先端に位置するのが佐多岬です。晴れた日には、種子島や屋久島、さらには遠く硫黄島まで望むことができ、壮大なパノラマが広がります。

佐多岬周辺は、ソテツ、ブーゲンビリア、ハイビスカスなどの亜熱帯植物が生い茂り、南国らしい雰囲気を楽しめます。また、岬の直前には「北緯31度線モニュメント」が建っています。北緯31度は、ニューデリー(インド)やカイロ(エジプト)、ニューオーリンズ(アメリカ)などと同じ緯度に位置しています。

岬の50メートル先には、大輪島という小さな島があり、その上に佐多岬灯台がそびえ立っています。この灯台は、1866年(慶応2年)、アメリカ、イギリス、フランス、オランダの4カ国と結んだ「改税条約」(別名、江戸条約)によって、建設が約束された8ヶ所の灯台の一つで、観音埼、野島埼、樫野埼、神子元島、剱埼、伊王島、佐多岬、潮岬が含まれています。これらの灯台は「条約灯台」とも呼ばれています。

プラン例③:歴史と温泉とパワースポットの薩摩半島ルート

錦江湾の西側の薩摩半島を巡るルートです。半島南部の山川港から根占港に渡って大隅半島側に移ることもできますし,いちき串木野市,薩摩川内市,出水市などを経て熊本方面に向かうこともできます。

薩摩の小京都・知覧

鹿児島市中心部から南南西約27kmに位置する南九州市・知覧(ちらん)。この地域には、江戸時代の武家文化が色濃く残る「武家屋敷群」と、第二次世界大戦の歴史を伝える「知覧特攻平和会館」があり、見どころが豊富です。

薩摩藩は、武士を藩内に分散させて地域を統治する「麓(ふもと)」という独自の小さな城下町制度を採用し、麓では,武士の住居群である武家屋敷が構築されました。そのひとつが知覧麓で、現在も武家屋敷群が保存されており、「薩摩の小京都」と呼ばれています。この一帯は、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、鹿児島県内では薩摩川内市の入来麓、出水市の出水麓とともに歴史的価値の高い地域です。

知覧武家屋敷庭園は,知覧の南東にある山川港が琉球との貿易港となっていたこともあり,琉球の影響を受けていると言われています。沖縄県に多数存在し,鹿児島県でも離島を中心に設置されている石敢當(いしがんとう,せきかんとう)が,知覧の武家屋敷にもあります。石敢當は「石敢當」などの文字が刻まれた魔よけの石碑で,中国福建省が発祥と言われ,中国,台湾,香港,日本,マレーシア,ベトナム,シンガポールなどでも見られます。

1941年(昭和16年)、知覧には大日本帝国陸軍の飛行場が完成しました。知覧飛行場は戦争末期に神風特別攻撃隊(特攻隊)の出撃地となり、多くの若者たちが命を懸けて飛び立ちました。その歴史を後世に伝えるために設立されたのが「知覧特攻平和会館」です。館内では、特攻隊員の遺書や遺品、当時の記録映像が展示されており、戦争の悲劇を深く考えさせられる場所となっています。周辺は知覧平和公園として整備されており、訪れる人々が平和の大切さを感じられる空間になっています。知覧を訪れたら,是非とも寄ってほしい場所です。筆者も心に強く残りました。

知覧は、鹿児島県出身の作家・汐見夏衛のベストセラー小説『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の舞台としても知られています。この作品は、戦時中の知覧を舞台にした切ないラブストーリーで、2023年12月に福原遥と水上恒司の主演で映画化され、多くの人の涙を誘いました。

知覧は、江戸時代の風情と戦争の記憶が共存する特別な場所です。武家屋敷の美しい庭園を散策し、知覧特攻平和会館で平和の尊さを学び、歴史の重みを感じる旅に出かけてみませんか?

指宿温泉 – 砂むし温泉で極上のリラックス体験を!

鹿児島市から薩摩半島を錦江湾沿いに約40km南下すると、日本有数の温泉地・指宿(いぶすき)温泉があります。

指宿温泉の南にある山川港から大隅半島側の南大隅町にある根占港とを結ぶフェリーなんきゅうが運航しています。指宿温泉に泊まって,山川港から大隅半島側の根占港に渡って大隅半島を巡ることもできます。

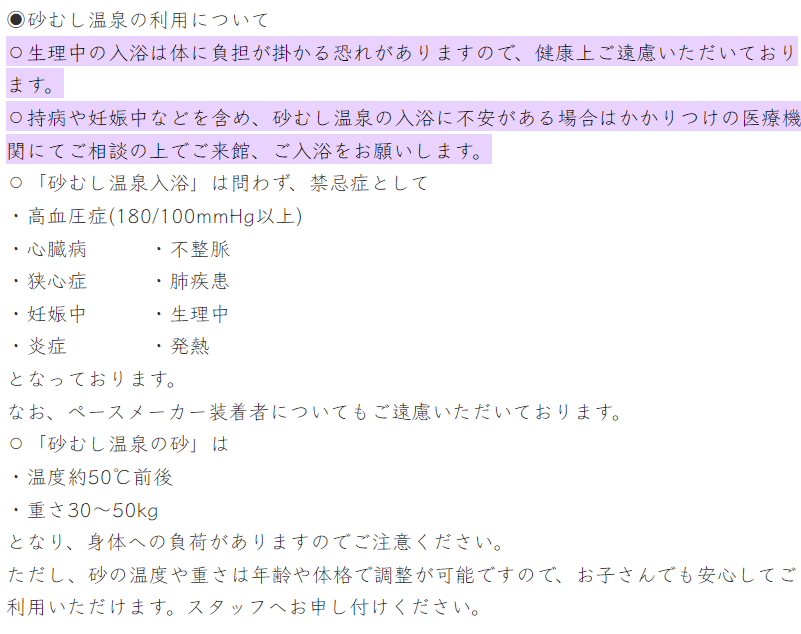

指宿温泉といえば「砂むし温泉」。ここでしか体験できないユニークな温泉入浴法です。温泉の熱で温められた砂浜に浴衣を着て横たわり、係員がシャベルで砂をかけてくれます。身体全体が砂に包まれることで、じんわりと温まり、まるで天然のサウナに入っているような感覚に。

砂むし温泉には以下の効果があると言われています。

- 血行促進 – 砂の圧力と温熱効果で心拍数が上がり、血液循環が改善

- デトックス – 汗とともに老廃物の排出を促進

- リラックス – 体がふわっと軽くなり、心身ともにリフレッシュ

砂むし温泉は宿泊施設でも体験できますが、気軽に楽しむなら「砂むし会館・砂楽(さらく)」がおすすめ!浴衣やタオルのレンタルがあるので、手ぶらで利用可能。屋根付きの設備なので、雨天でもOKなのもうれしいです。

砂むし温泉は,特殊な入浴方法の温泉ですので,注意点があります。一読しておきましょう。

出典:砂むし会館・砂楽のサイト http://ibusuki-saraku.jp/anshin/#qaa

薩摩半島の最南端へ!開聞岳と長崎鼻

鹿児島県の薩摩半島には、日本百名山の「開聞岳」と、ロマンあふれる岬「長崎鼻」という二つの魅力的なスポットがあります。絶景と歴史、神話が融合するこの地で、南国の旅を楽しみませんか?

薩摩半島の最南端に位置する長崎鼻は、ウミガメが産卵に訪れる美しい岬です。ここは、浦島太郎が竜宮城へ旅立った地とされ、乙姫様を祀る「龍宮神社」が建っています。浦島太郎と乙姫様が出会った縁結びの神様として人気があります。浦島太郎の物語にも出てくる,ウミガメの産卵地でもあります。

また、長崎鼻には「薩摩長崎鼻灯台」があり、日本ロマンチスト協会と日本財団の「恋する灯台プロジェクト」により恋する灯台に認定されています。浦島太郎と乙姫様の伝説にちなんだ縁結びスポットとしても人気があります。

長崎鼻の西にそびえ立つのが、円錐形の美しい山「開聞岳(かいもんだけ)」。その優雅な姿から「薩摩富士」とも呼ばれ、日本百名山にも選ばれています。円錐形のコニーデの上に釣鐘型のトロイデが乗った二重式火山で活火山です。標高924mの独立峰で、山頂からは360度の絶景が広がります。登山道は約5kmあり、山頂に近づくと岩場やハシゴを使う場所もあるため、しっかりした登山装備で挑みましょう!天候に恵まれれば,北方はるかに霧島や桜島,手前には池田湖,南には太平洋が広がり屋久島や薩摩硫黄島などを望むことができます。

開聞岳の北麓に鎮座するのが、薩摩国一宮の「枚聞(ひらきき)神社」です。朱塗りの立派な社殿の向こうに、開聞岳がそびえ立つ風景は圧巻。宝物殿には、国の重要文化財に指定されている**「松梅蒔絵櫛笥(しょうばいまきえくしげ)」**が収蔵されており、歴史好きにもおすすめのスポットです。

ユニークな参拝方法が話題!釜蓋神社で勝負運を祈願しよう

薩摩半島最南部から西に向かい、枕崎市にある「釜蓋神社(かまふたじんじゃ)」へ立ち寄ってみませんか。正式名称は「射楯兵主神社(いたてつわものぬしじんじゃ)」ですが、ユニークな参拝方法が話題となり、「釜蓋神社」として親しまれています。

釜蓋神社は、薩摩国一宮である枚聞神社の末社として、平安時代には創建されていたと伝えられています。ご祭神はスサノオノミコトで、御神体は高さ約30mの巨大な岩石。古くから武運長久・勝負必勝の神様として信仰されてきました。

釜蓋神社が有名になった理由のひとつが、釜の蓋を頭に載せて参拝するというユニークな方法です。戦時中、「釜の蓋をかぶって参拝すると、戦場で敵の弾を受けずに無事帰還できる」と言われ、多くの兵士が訪れました。これが由来となり、現在では勝負運や厄除けを願う人々が、この独特な参拝方法を行っています。

参拝方法は以下のとおりです。このチャレンジはメディアでも度々紹介され、多くのスポーツ選手や受験生が訪れるようになりました。あなたもぜひ挑戦してみてください!

- 直径30cmほどの木製の釜の蓋を頭に載せる

- 鳥居から賽銭箱までの約8mの距離を落とさずに歩く

- 無事に賽銭箱までたどり着ければ、ご利益がある!

釜蓋神社の裏手には、「希望の岬」と呼ばれる絶景パワースポットがあります。ここからは、海の向こうに開聞岳を望む壮大な景色が広がり、心を清めてくれるような神秘的な雰囲気に包まれます。

旅が好きな方なら、旅行業界で働く予定がなくても、国家資格「総合旅行業務取扱管理者」にチャレンジしてみるのもおすすめです。この資格では、旅をもっと深く楽しむための法律・地理・実務知識など、旅行者としても役立つ情報が身につきます。

筆者・野兎八兵衛は、約3ヶ月の独学で「総合旅行業務取扱管理者」に一発合格。その経験をもとに、効率的な勉強法や合格のコツを詳しく解説した記事も公開中です。

まずは、「総合旅行業務取扱管理者試験の基礎知識と勉強法」から、「どんな資格で、どう勉強すればいいか?」をチェックしてみてください。旅行をもっと楽しむ知識を、この機会に手に入れてみませんか?

旅行をもっと快適に!桜島を旅するための基礎データ、ガイドブック、ネット環境まとめ

桜島の基礎データ

桜島を紹介しているみんなの桜島協議会事務局の基礎データは以下です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | みんなの桜島協議会事務局(NPO法人桜島ミュージアム) |

| 郵便番号 | 891-1418 |

| 住所 | 鹿児島県鹿児島市桜島小池町1327 |

| 公式ウェブサイト | http://www.sakurajima.gr.jp/ |

桜島を訪ねる旅を深掘り!おすすめのガイドブック

旅行には紙のガイドブックを!安心感&情報のまとまりが魅力

インターネットで検索すれば最新の旅行情報が得られますが、旅には紙のガイドブックを持って行くのがおすすめです。まとまった情報を手元に持っておける安心感があり、移動中やネット環境がない場所でもサッと確認できます。地図を広げながら計画を練る時間は旅の醍醐味の一つです。必要に応じて、最新情報はインターネットで補完するとさらに便利です。

国内旅行のガイドブックを発行している会社は、株式会社昭文社、株式会社JTBパブリッシング、株式会社地球の歩き方などが大手です。それぞれ特長がありますので、お好みの一冊を選んではいかがでしょうか。

昭文社(Shobunsha)

地図のプロフェッショナル・昭文社は、以下のガイドブックを発行。特に「まっぷる」シリーズは地図が見やすく、旅行プランが立てやすいと人気です。

- まっぷる(地図の見やすさに定評)

- ことりっぷ(週末の小さな贅沢旅を提案)

- COLOR+(テーマ別に楽しめるカラフルなガイドブック)

- 山と高原地図(登山向けの詳細地図)

- ツーリングマップル(バイク旅行者向け)

- ことりっぷ国内版は、「週末に行く小さな贅沢、自分だけの旅」がコンセプト。旅好きの女性が楽しめる2泊3日の旅行プランが特徴です。(公式サイトより)

JTBパブリッシング(JTB Publishing)

旅行代理店国内最大手の株式会社JTBグループの出版部門で、旅行情報に強みを持つ出版社。「るるぶ」シリーズは情報量が豊富で、初めての旅行先でも安心!

- るるぶ(「見る」「食べる」「遊ぶ」情報が充実)

- 楽楽(持ち歩きやすいコンパクト版)

- ココミル(大人向けの上質な旅を提案)

- ララチッタ(女子旅向け)

- JTB時刻表(鉄道旅行者の必携アイテム)

- るるぶの由来:「見る」「食べる」「遊ぶ」の最後の文字をつなげたネーミング。観光・グルメ・アクティビティがバランスよく掲載されているのが魅力です。

桜島を訪ねる旅行でも安心・快適な、おすすめネット環境

旅行中、こんな不安や不便を感じたことはありませんか?

- ホテルやカフェの無料Wi-Fiに接続するのがちょっと不安…

- 公共のネットワークで、個人情報やクレカ情報が盗まれたらどうしよう…

- 宿でゆっくり動画を見ようと思ったら、エリア制限や通信制限に悩まされた…

そんなときに頼れるのが【NordVPN(ノードVPN)】です。

NordVPNは、国内外を問わず、フリーWi-Fiの利用時に通信内容を暗号化してくれるVPNサービス。第三者からの盗み見や個人情報の漏洩を防ぎ、旅先でも安心してスマホやPCを使うことができます。

また、日本国内でも動画配信サービスやゲームの速度が安定しやすくなるなど、旅の快適さを損なわないネット環境を整えるのにも役立ちます。さらに、通信先を自由に切り替えられるため、海外サイトでの航空券やホテル検索の際、地域による価格差をチェック・回避できるという裏ワザにも使えます。

旅行をもっと安心・便利に楽しむなら、VPNは今や必須のツールです。

国内旅行でも使えるからこそ、これからの時代の「旅の基本装備」として、ぜひ導入を検討してみてください。

もちろん、筆者も使っています。旅先でのこの安心感は、一度使ってみると手放せなくなります。

以下のバナーから申し込めば、いまならNordVPNが最大70%オフ+最大10GBのSailyの無料eSIMデータが申し込めます。30日間返金保証付きで初心者も安心です。この機会にぜひどうぞ。

手順はとても簡単。

バナーをクリックすると、NordVPNの公式サイトに移動します。公式サイト画面右上の「NordVPNを購入」の赤いボタンをクリック。

以下の流れで、すぐに安全なネット環境を手に入れられます。

- プランを選択

プランは、安全で高速なVPNをリーズナブルに利用できるベーシックプラン、マルウェア対策とブラウジング保護など安心機能が充実のプラスプラン、1TBクラウドストレージもついてくるコンプリートプランから選べます。一番人気はプラスプラン。

期間も、利用目的に応じて、1ヶ月・1年・2年が選択可能。 - メールアドレスの入力

アカウント作成に使用するメールアドレスを入力します。 - お支払い情報の入力

クレジットカードやPayPal、仮想通貨など、お好きな方法でお支払い可能です。

30日間返金保証があるので、初めてでも安心です。 - アプリをダウンロードしてログイン

PC・スマホ・タブレットなど、複数のデバイスに対応。ログインすればすぐにVPN接続が可能です。

わずか数分で完了し、その日から旅先でも安心・安全なインターネット環境が手に入ります。

空港やホテル、カフェのフリーWi-Fiでも安心して通信できるのがVPNの最大の魅力。

旅先でクレジットカードや個人情報を守るためにも、今のうちに準備しておくのがおすすめです。

まずは公式サイトをチェックしてみてください。

桜島とその周辺の見どころを案内し,桜島を含めた旅行プランの作り方を説明しました。

旅する際には,最新の情報を確認しましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。良い旅を!