野兎八兵衛(のうさぎ はちべえ)です。国家資格「総合旅行業務取扱管理者」を持つ野兎八兵衛が、金子みすゞ記念館と周辺の見どころを案内し,金子みすゞ記念館を含めた旅行プランの作り方を説明します。

金子みすゞ記念館の巡り方と金子みすゞ記念館周辺の見どころがわかり、金子みすゞ記念館を含めた旅行プランを作れるようになると思いますよ。

旅先でも安全ネット接続。VPNは現代の旅の必需品。今すぐチェック!

金子みすゞ記念館に行く前に知っておきたいこと

金子みすゞとその作品の魅力

感性を育んだ,自然と文化が共存する港町・仙崎

金子みすゞ(本名:金子テル)は、1903年(明治36年)4月11日,山口県大津郡仙崎村(現在の山口県長門市仙崎)に生まれました。

仙崎は、日本海に面した美しい港町で,古くから漁業が盛んな町でした。特に北浦漁業の拠点として知られ、アジ、サバ、イワシ、剣先イカなどの漁業が盛んで、仙崎の沖合には「海上アルプス」とも呼ばれる青海島(おおみじま)があり、捕鯨も行われていました。仙崎は、漁業だけではなく、海産物を中心にした商業や海運業も発展し、大阪や九州方面との交易も行われていました。当時の仙崎は,自然豊かで活気ある港町でした。

明治から大正にかけての日本は、日清戦争,日露戦争に勝利し、近代化に向けて大きく変化していた時代です。仙崎でも、伝統的な生活が根強く残る一方で、徐々に新しい文化や技術が流入して人々の生活も変化し、教育制度の定着により知識層も増え,文化活動が盛り上がった時期でもありました。

金子みすゞの家族の複雑な関係

金子みすゞの父・金子庄之助は,下関の書店兼文房具店「上山文英堂」の支店長として満州に赴任していましたが,みすゞが3歳のとき,31歳の若さで急逝しました。父の死後,一家の生活は大きく変わります。母・金子ミチは生計を支えるために,仙崎で唯一の書店 「金子文英堂」 を開業し,家族を支えました。

みすゞには兄の金子堅二と弟の金子正祐がいました。しかし,正祐は2歳のとき,母ミチの妹・フジが嫁いだ上山松蔵の家に養子として引き取られます。上山家には子がいがなかったため,正祐は「上山雅輔(かみやま・がすけ)」として育てられました。みすゞと正祐(雅輔)の関係も,姉弟から従兄弟へと変わりました。上山家は,みすゞの父・金子庄之助が働いていた「上山文英堂」を営んでいました。雅輔は後に文藝春秋社の編集者や脚本家として活躍しました。さらに,子役の名門「劇団若草」の創始者となりました。劇団若草は,2019年(令和元年)に破産しています。

1910年(明治43年),母ミチは妹フジの突然の死去に伴い,寡夫となった上山松蔵と再婚し,下関へ移住します。これにより,ミチと正祐(雅輔)は血のつながった実の親子でありながら,養母と養子という関係になりました。

本に囲まれ文学に目覚めた少女期

金子みすゞは,仙崎で唯一の書店「金子文英堂」で,書籍に囲まれ育ちました。幼い頃から読書が好きで,特に童話や詩に親しんでいました。成績も優秀で,1918年(大正7年)に仙崎尋常小学校(現・仙崎小学校)を卒業後,高等小学校へ進学。この頃から詩作に興味を持ち,身の回りの自然や生き物を優しく見つめる感性を育んでいきました。

1920年(大正9年)には山口県大津郡立深川高等女学校(現・山口県立大津緑洋高等学校)を総代で卒業し,金子文英堂を手伝うことになりました。女学校時代に,国語の教師の影響を受け,本格的に詩作に目覚めました。幼い頃から親しんだ仙崎の海や山の風景は,彼女の詩の世界に大きな影響を与え,自然や小さな命を大切にする独自の詩風を築いていきました。

みすゞの詩には,「大漁」や「お魚」など,仙崎の主要産業である漁業や魚に関する作品が数多くあります。これらの詩からは,当時の漁師たちの活気や,海と共に生きる人々の暮らしが伝わってくるとともに,みすゞ独自の小さな命からの視点が見て取れます。

金子みすゞ 「大漁」

朝焼け小焼だ、 大漁だ

大羽鰮(おおばいわし)の 大漁だ。

浜は祭りのようだけど、

海のなかでは 何万の、

鰮(いわし)のとむらい するだろう。

都会・下関での童謡詩人としての活躍

1923年(大正12年),20歳の金子みすゞは,兄・堅二の結婚を機に仙崎を離れ,母と義理の父・上山松蔵が営む下関の書店兼文具店「上山文英堂」の支店で働き始めました。下関は都会の活気に満ちていました。

本に囲まれた書店で働くことによっていっそう文学への関心を深めたみすゞは,「金子みすゞ」というペンネームで童謡を書き始め,童謡雑誌『童話』『婦人倶楽部』『婦人画報』『金の星』などへ詩を投稿するようになります。これら4誌すべての9月号に彼女の投稿作5編が一斉に掲載され,その才能が一躍注目を集めました。とくに雑誌『童話』の主宰である詩人・西條八十からは「若き童謡詩人の中の逸材」と称賛され,以降,みすゞは精力的に作品を発表。『童話』では計90編の作品が掲載され,そのうち42編は推薦・入選するなど,高く評価されました。みすゞの詩は、子どもだけでなく大人の心にも響く繊細で哲学的なものが多く,自然や命への優しいまなざしが特徴です。

1926年(大正15年)には,童謡詩人たちの交流の場である「童謡詩人会」に入会し,『日本童謡集』に「大漁」と「お魚」が掲載されます。童謡詩人会の会員は西條八十,泉鏡花,北原白秋,島崎藤村,野口雨情,三木露風,若山牧水などで,女性会員は与謝野晶子と金子みすゞの2名のみであり,当時の童謡界において異例の存在でした。

当ブログでは,「仁徳天皇陵(大仙古墳)。世界三大墳墓のひとつで世界遺産を訪ねる旅」の記事で,仁徳天皇陵の周辺の見どころとして,堺市出身の与謝野晶子の記念館や歌碑を紹介しています。よろしければ,そちらもどうぞ。

結婚と創作活動の断絶,そして自死

金子みすゞにとって,実弟の上山雅輔は特別な存在でした。音楽家を目指していた雅輔とみすゞは,互いを理解し合い,支え合う関係にありました。しかし,雅輔は自分がみすゞの実弟であることを知らされておらず,彼女を従姉妹だと思って慕っていました。文学的な感性でも通じ合っていたため,雅輔の想いは特別なものだったと考えられます。みすゞは,雅輔の想いに気づいていたようです。当時,従姉妹同士の結婚は珍しくありませんでしたが,実の姉弟である二人の関係は許されるものではありませんでした。

松本侑子著『みすゞと雅輔』は,金子みすゞの生涯を,みすゞの詩作の最大の理解者であった実弟・上山雅輔の視点から描いた作品です。大正から昭和初期の時代背景とともに,新たに発見された雅輔の日記と回想録から,二人の複雑な関係や,みすゞの詩作の背景,彼女の情熱が,雅輔の視点を通して描かれています。金子みすゞファンはもちろん、日本の近代文学に興味がある人にもおすすめの一冊です。

上山松蔵は,雅輔が店を継ぐまでの間,店を任せられる人物を探しており,また,雅輔の態度を案じていました。そのような状況の中で,みすゞはすべてを丸く収めるために,「上山文英堂」で番頭を務めていた宮本啓喜(みやもとひろき)と,1926年(大正15年)2月7日に結婚しました。

同年11月14日には長女・ふさえが誕生し,みすゞは娘を何よりも大切にしながら生活を送るようになります。しかし,夫・啓喜は女遊びが激しく,家庭を顧みない性格でした。さらに,外で感染した淋病をみすゞにうつし,彼女は下半身の痛みに苦しむことになります。

夫・啓喜は芝居好きで酒は飲めないものの,女性関係の問題が絶えず,みすゞの弟・雅輔との不仲もあり,次第に上山松蔵から冷遇されるようになりました。やがて女性問題が明るみに出ると,上山文英堂を解雇されます。みすゞは夫に従い,子どもを連れて下関市内を転々としましたが,夫の放蕩は収まらず,家庭は困窮していきました。

そのうえ,夫から移された淋病によって,みすゞの体調は悪化し,寝たり起きたりの生活を余儀なくされます。当時,淋病は放置すれば死に至る病でした。それでもみすゞは詩を書き続けていましたが,全国から寄せられるファンレターの多くが男性からだったこともあり,夫は彼女に文通を禁止し,さらには詩作そのものを禁じました。創作の自由を奪われ,病気の苦しみも重なり,彼女の心身はますます衰弱していきます。

1930年(昭和5年),みすゞはついに夫と別居し,3歳の娘・ふさえを連れて上山文英堂へ戻ります。しかし,離婚の話が進むと,夫は娘の親権を強硬に主張しました。当時の法律では,どんなに夫に落ち度があっても,子の親権は父親にあるとされ,母親には拒否権がありませんでした。この理不尽な現実に,みすゞは最後の希望を打ち砕かれます。

3月9日,みすゞは近くの写真館で娘との最後の写真を撮影し,その夜,娘を風呂に入れて寝かしつけた後,睡眠薬を服用して永遠の眠りに入りました。26歳でした。彼女の枕元には、夫・義父母・実弟へ宛てた3通の遺書が残されていました。

- 夫宛:「あなたがふうちゃんに与えられるのはお金であって、心の糧ではありません。母が私を育ててくれたように、どうかふうちゃんを母にあずけて、育ててほしいのです」

- 義父母宛:「どうぞ、ふうちゃんのことをよろしくお願いします」

- 実弟・上山雅輔宛:「さらば、われらの選手、勇ましくいけ」

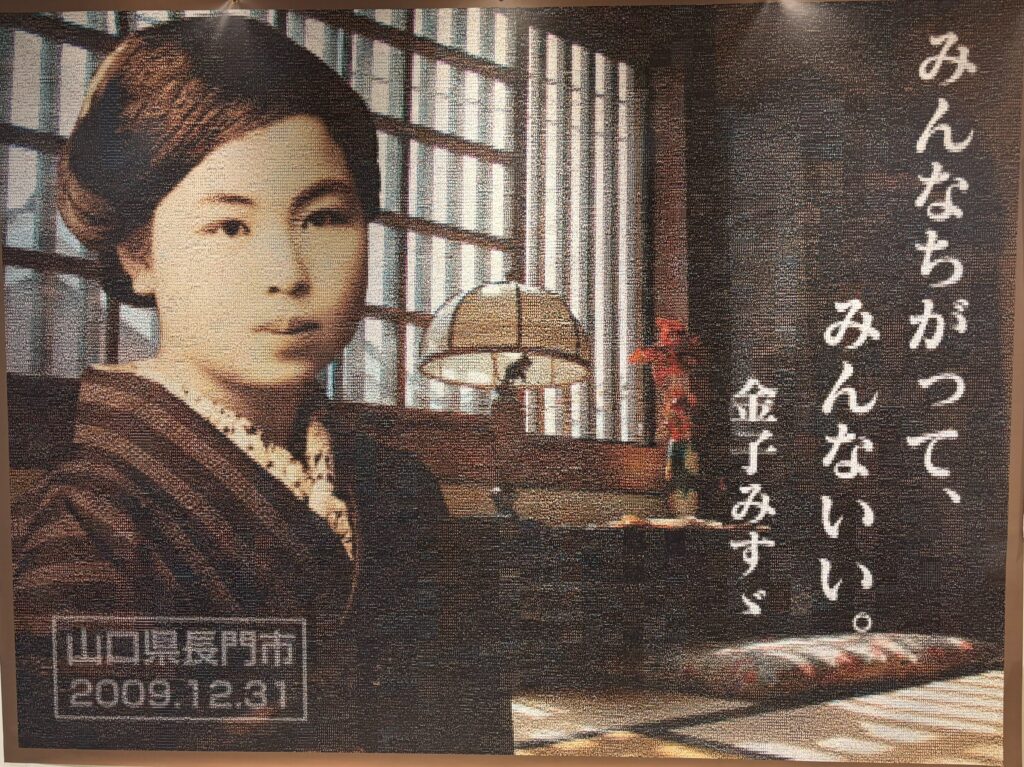

彼女の命をかけた願いは叶えられ,娘・ふさえは母・ミチのもとで養育されました。みすゞの生涯は決して順風満帆ではありませんでしたが,その詩は今なお人々の心に響き,「みんなちがって、みんないい」という言葉は時代を超えて愛され続けています。

金子みすゞ 「わたしと小鳥とすずと」

私が両手をひろげても

お空はちっとも飛べないが

飛べる小鳥は私のやうに

地面を速くは走れない

私がからだをゆすっても

きれいな音は出ないけど

あの鳴る鈴は私のやうに

たくさんな唄は知らないよ

鈴と、小鳥と、それから私

みんなちがって、みんないい

死後再評価と後世への影響

金子みすゞの詩は,彼女の死後長い間忘れられていました。しかし,1984年(昭和59年)に児童文学者の矢崎節夫が彼女の遺稿を発見・刊行したことを契機に,再び広く知られるようになりました。

矢崎節夫は,1966年(昭和41年)に岩波文庫『日本童謡集』に収められていた「大漁」を読んで感動し,以来16年もの間,金子みすゞの作品を探し求め,その足跡を追い続けました。そして,彼女の実弟・上山雅輔と出会い,みすゞの遺稿集3冊と写真を託されました。これを基に1984年(昭和59年)に『金子みすゞ全集』(JULA出版局)が刊行され、みすゞの詩は再び世に出ることになったのです。

また,東京大学の入試問題(1985年国語第二問)に,「積もった雪」,「大漁」が採用されたことも,金子みすゞの知名度を高める要因となりました。

1987年(昭和62年)には,上山雅輔の企画により,劇団若草がみすゞの朗読とマイム(無言劇)を組み合わせた舞台を上演しました。この舞台は,下関や山口,長門市などでも公演されました。仙崎小学校の子供たちも応援出演し、大きな話題を呼びました。

金子みすゞは,短い生涯の中で数多くの美しい童謡を生み出し,日本の童謡史に大きな足跡を残しました。

東日本大震災と金子みすゞ

2011年3月11日に発生した東日本大震災は,日本国内に未曾有の被害をもたらしました。この大震災の後,金子みすゞの詩が再び大きな注目を集め,多くの人々に勇気や癒しを与えました。特に有名になったのが,「こだまでしょうか」という詩です。

金子みすゞ 「こだまでしょうか」

「遊ぼう」っていうと

「遊ぼう」っていう。

「ばか」っていうと

「ばか」っていう。

「もう遊ばない」っていうと

「遊ばない」っていう。

そうして、あとで

さみしくなって、

「ごめんね」っていうと

「ごめんね」っていう。

こだまでしょうか、

いいえ、誰でも。

震災後,ACジャパン(旧:公共広告機構)が制作したCMで,金子みすゞの詩「こだまでしょうか」が朗読されました。このCMは,震災の影響で多くの企業広告が自粛される中,繰り返し放送され,多くの視聴者の心を打ちました。

彼女の詩に込められた「共感」「優しさ」「思いやり」の精神は,震災という困難な状況の中で,改めてその価値が見直されました。彼女の詩は,現代もなお人々の心を支える力を持ち続けているのではないでしょうか。

金子みすゞ記念館の見どころ

金子みすゞ記念館は,金子みすゞの生誕100年を記念し,2003年(平成15年)に,生家跡に建てられた施設です。彼女の生涯や作品に触れることができる貴重な場所で,訪れる人々に温かく優しい詩の世界を提供しています。館長は,金子みすゞを発掘し再び世に送り出した矢崎節夫。記念館の主な見どころをご紹介します。

記念館は,みすゞが暮らした当時の書店「金子文英堂」を再現した建物と,みすゞの作品や生涯を紹介する本館から構成されています。入口は「金子文英堂」側です。

再現された「金子文英堂」

みすゞが暮らし,働いていた書店「金子文英堂」が再現され,当時の店の雰囲気を感じられます。本や文具が並んだ店内は,みすゞが幼い頃から多くの文学に触れて育った場所。童謡詩人としての感性が育まれた空間を体験できます。

奥の部屋や2階には、みすゞが暮らした生活空間が再現されています。詩作に没頭した書斎が忠実に再現され、机や筆記用具などが配置されています。窓から差し込む光の中で、みすゞが詩を生み出していた情景が目に浮かびます。

みすゞの詩の世界に浸る本館

本館には,みすゞの詩が書かれたノートや直筆原稿,愛用品などが展示され,彼女の創作の軌跡をたどることができます。彼女の筆跡を目にすることで,詩に込められた想いをより深く感じられるでしょう。また、詩の世界を音と光で体験できるコーナーもあり,五感を使ってみすゞの詩の世界に浸ることができます。

金子みすゞに関する書籍やポストカードなどのグッズを購入できるミュージアムショップもあり,訪問の記念としてぴったりです。筆者は,みすゞの詩のフレーズが書かれたしおりを買いました。

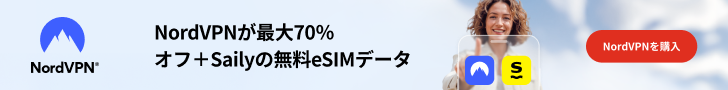

また,交流スペースでは詩作体験や朗読会などのワークショップなど,季節ごとに様々なイベントが開催されています。訪れる前に公式サイトで情報をチェックするのがおすすめです。

なお,本館は写真撮影が禁止されています。注意しましょう。

金子みすゞ記念館へのアクセス

金子みすゞ記念館は,山口県長門市に位置しています。

自動車でのアクセス

金子みすゞ記念館に一番近い高速道路のインターチェンジは,中国縦貫自動車道の美祢(みね)インターチェンジです。美祢インターチェンジから金子みすゞ記念館までは,約35kmです。

金子みすゞ記念館の駐車場は本館裏にあり,普通車10台が無料で駐車できます。大型車両は駐車できないので,道の駅「センザキッチン」の駐車場に駐めましょう。センザキッチンから,金子みすゞ記念館までは,約750mです。

レンタカーは,長門市内には店舗がありませんので,山口駅,新山口駅,下関駅,新下関駅,山口宇部空港など起点となる駅や空港などで借りるのがいいと思います。エアトリで借りられるレンタカーの格安料金を比較し,予約できます。

鉄道でのアクセス

金子みすゞ記念館の最寄駅は,JR山陰本線のJR仙崎駅です。仙崎駅の北口から北に向かう通りがみすゞ通りと名付けられており,金子みすゞ記念館まで約350mです。

仙崎駅は,山陰本線の支線である,通称・仙崎線の終点です。仙崎線は,長門市駅と仙崎駅との1駅間だけを約5分で結ぶ2.2kmの路線です。本数が少ないので注意が必要です。

新幹線では,厚狭(あさ)駅が最寄りです。美祢線に乗り換えて約65分で長門市駅,長門市駅から仙崎線で仙崎駅です。しかしながら,2023年(令和5年)6月に発生した大雨の影響により,JR美祢線は全線運休中で,当面の間はバスによる代行輸送が実施されています。

新幹線の新山口駅からは,山口第一株式会社山口第一交通グループ本社傘下の冨士第一交通有限会社が,長門湯本温泉や長門市駅などに停まり,道の駅「センザキッチン」とを結ぶ長門市⇔JR新山口駅直行バスを運行しています。新山口駅からセンザキッチンまで約1時間30分です。

高速バスでのアクセス

西鉄バスが,福岡と長門を結ぶ「おとずれ号」を運行しています。博多バスターミナル始発で,西鉄天神高速バスターミナル,長門湯本温泉,長門市役所前に停車し,道の駅「センザキッチン」まで,約3時間20分です。

飛行機でのアクセス

金子みすゞ記念館には,山口宇部空港が最も近く,ANA,JAL,スターフライヤーが東京羽田との間を就航しています。

島根方面であれば,萩・石見空港が近いです。ANAが東京羽田との間を結んでいます。JALは就航していません。

広島方面は,岩国錦帯橋空港が近いです。ANAが東京羽田および沖縄那覇との間を結んでいます。JALは就航していません。

九州では,北九州空港が近いです。ANA,JAL,スターフライヤーが東京羽田との間を結んでいます。

いずれも,東京とを結ぶ便が中心ですので,他の地域からは新幹線が便利です。

旅行費用の中でも、飛行機代は特に大きな割合を占めますよね。

でも実は、飛行機に乗らずにマイルを貯めて特典航空券を手に入れる「陸マイラー」という方法があるんです。

当ブログでは、初心者の方でも安心して始められるよう、陸マイラーの始め方「基礎知識」編で、基本から具体的なテクニックまでていねいに解説しています。

ANAとJAL、それぞれのマイルを効率よく貯める方法も紹介しているので、読んだその日からすぐに実践できますよ。

旅行をもっとお得に、もっと自由に楽しむ第一歩。

この機会に、あなたも陸マイラーデビューしてみませんか?

陸マイラーを始めてみませんか?

-

-

陸マイラーの始め方陸マイラーの始め方「基礎知識」編: 旅行のプロが全体像と基本戦略を徹底解説! 平均世帯年収でも毎年安定して5万マイルを安全で確実に貯める方法【初心者向け完全ガイド】(2026年2月最新版)

この記事の内容 この記事は「基礎知識」編として、初心者が安心してマイルを貯め始められるように、陸マイラー活動の全体像と基本戦略をわかりやすく解説します。 陸マイラー活動の全体像 マイルを貯める3つの代 ...

続きを見る

金子みすゞ記念館を訪ねるための宿泊地

金子みすゞ記念館周辺には宿泊施設は少ないので,長門湯本温泉(ながとゆもとおんせん)をおすすめします。長門湯本温泉から,金子みすゞ記念館までは,約8.5kmです。

長門湯本温泉は、山口県長門市にある山口県最古の温泉地で,室町時代の1427年(応永34年)に開湯しました。大寧寺の住職が住吉大明神の神託によって発見したとされ,以来600年にわたり湯治場として栄えてきました。泉質はアルカリ性単純泉(pH9.6)で,美肌効果が高く「美肌の湯」として親しまれています。江戸時代には長州藩主も湯治に訪れたと伝えられています。

しかしながら,近年の旅行スタイルの変化への対応遅れや,広域からの観光客誘致力の弱さなどにより,宿泊客は激減。150年の歴史を誇る老舗ホテルも廃業に至りました。そこで,2016年(平成28年)に,長門市は星野リゾートと連携し「長門湯本温泉観光まちづくり計画」を策定し再興に取り組み始めました。

2020年(令和2年)には「長門湯本温泉まち株式会社」を発足し,山口フィナンシャルグループと「長門湯本温泉まちづくりファンド」を設立。廃業・老朽化した宿泊施設の建て替えや,温泉街の景観整備が進められました。廃業した老舗ホテル跡には「星野リゾート 界 長門」が開業しました。2020年(令和2年)のグッドデザイン賞,2021年(令和3年)には土木学会デザイン賞を受賞し,温泉街としての魅力を取り戻しつつあります。

温泉街は音信川(おとずれがわ)沿いに広がり,12軒の旅館・ホテルが営業しています。特に,大谷山荘は「日本温泉遺産を守る会」により温泉遺産(源泉かけ流し風呂)に認定され,格式ある宿として知られています。共同浴場の「恩湯(おんとう)」は2020年(令和2年)にリニューアルオープンし,源泉が岩盤から流れ出す様子を眺められる浴場として生まれ変わりました。

「長門湯本温泉まちづくり計画」に沿って,「オソト天国」というコンセプトを掲げ,竹林の階段,川沿いの遊歩道や飛び石,中心部の恩湯広場,足湯や手湯など,訪れる人が心地よく滞在できる空間が整備されました。特におすすめなのが音信川沿いのそぞろ歩きです。川面に続く川床テラスでは、せせらぎに耳を傾けながら湯涼みの時間を楽しめます。季節ごとのイベントも開催され、春の桜並木や秋の紅葉の景観が魅力的です。

また,温泉街には温泉街で醸造されるクラフトビール専門店の「365+1 BEER(サンロクロクビール)」,コーヒーと萩焼の器を楽しめるカフェ「cafe&pottery音」など,おしゃれなカフェやレストランも増えています。

長門湯本温泉は、歴史ある湯治場の風情を残しつつ、再生プロジェクトによって美しい景観と快適な温泉体験が整備された新たな観光地として注目されています。早めにチェックインして,とっておきのオソト天国を楽しんでみてはいかがでしょうか。

旅の計画を立てる際、宿泊費は大きな割合を占めますよね。旅先での宿泊予約、いつもどのようにしていますか?せっかくなら、お得に快適な宿を見つけたいもの。実は、ちょっとした工夫で、ポイントを「三重取り」できる方法をご紹介します!

宿泊予約サイトのポイントを賢く貯める!

まずは、宿泊予約サイト自体が提供するポイントプログラムを活用しましょう。楽天トラベル、じゃらんnet、Yahoo!トラベルなど、主要なサイトはそれぞれ独自のポイントシステムを持っています。

- じゃらんnet:Pontaポイントが貯まり、ローソンなどの提携店舗でも利用できます。宿の口コミ投稿でもポイントが貯まるのが魅力です。

- 楽天トラベル:楽天ポイントが貯まり、楽天市場など楽天グループのサービスで幅広く利用可能。セールやキャンペーンも頻繁に開催されます。

- Yahoo!トラベル:PayPayとの連携が便利。セールやキャンペーンも頻繁に開催されています。

これらのポイントは、次回の旅行で宿泊費に充当できるので、まずは自分の利用頻度が高いサイトを選ぶのがおすすめです。

クレジットカードのポイントでさらにプラス!

次に、宿泊予約サイトでの支払いに、ポイント還元率の高いクレジットカードを利用しましょう。多くのクレジットカード会社は、利用金額に応じて独自のポイントを付与しています。

例えば、還元率1%のクレジットカードで50,000円の宿泊費を支払えば、500円相当のポイントが手に入ります。航空会社のマイルが貯まるカードを選べば、次の旅行の航空券代に充てることも可能です。普段使いのカードだけでなく、旅行に特化したカードの利用も検討してみましょう。

ポイントサイトを経由して「三重取り」!

そして、ここからが本番!さらにお得に宿泊費を抑えるための方法が、ポイントサイトの活用です。

ポイントサイトとは、広告を経由してネットショッピングやサービス利用をすることで、そのサイト独自のポイントを獲得できるサービスです。宿泊予約サイトも、多くのポイントサイトと提携しています。

ポイントサイトは、例えるなら「オンライン版フリーペーパー」。サイトに掲載されている広告を見たり、サービスを利用したりすることでポイントが貯まる仕組みです。貯めたポイントは現金、共通ポイント、電子マネー、航空会社のマイルなどに交換できます。

ポイントサイトを使った宿泊予約とポイント獲得までの流れ

「まだポイントサイトを使ったことがない」という方は、ぜひこの機会に登録してみましょう。登録は無料で、数分で完了します。以下の流れで、簡単にポイントを貯めることができます。

- ポイントサイトに登録(無料!)

- ポイントサイト内で利用したい宿泊予約サイトを検索し、そのサイトを経由して通常通り予約を完了

- 宿泊施設に宿泊し、クレジットカードで支払い

- ポイントの三重取り!

- 獲得したポイントを現金やマイルなどに交換

ポイントサイトを経由するひと手間で、同じ宿泊予約でも獲得ポイントが大きく変わります。まさに「知っている人だけが得をする」方法です。賢くポイントを貯めて、次回の旅行をさらに充実させましょう!

おすすめのポイントサイトはモッピー!

おすすめのポイントサイトは、東京証券取引所プライム市場上場の株式会社セレスが運営する「モッピー」です。業界最大手で実績があり信頼性も抜群です。安心して利用できます。

今すぐ以下のバナーからモッピーに登録すれば、ミッションクリアで2,000ポイントがもらえます!登録に必要なのはメールアドレスだけ。この機会にぜひ登録して、お得な旅行を始めましょう!

筆者も入会ボーナスキャンペーンで2,000ポイントを獲得しました!もらえるものはもらっておきましょう!ご安心ください。入会者の情報は筆者には一切知らされません。

さあ、モッピーで賢くポイントを貯めて、もっとお得に旅を楽しみませんか?

金子みすゞ記念館を訪ねる旅で楽しみたいご当地グルメ

熱々の瓦で味わう、香ばしい茶そば

山口県を訪れたら絶対に外せないご当地グルメ 「瓦そば」。熱々に焼かれた瓦の上に、茶そば、甘辛く煮た牛肉、錦糸卵、海苔、もみじおろし、レモン などが美しく盛り付けられた、見た目にも鮮やかな一品です。

パリパリに焼けた麺 を、温かい特製の出汁につけていただけば、香ばしい風味と豊かな旨味が口いっぱいに広がります。一度食べたら忘れられない、まさに 山口県を代表するソウルフード です。

瓦そば発祥の店「たかせ」で元祖の味を堪能

瓦そばの発祥は、下関市の川棚温泉にある老舗旅館 「たかせ」。西南戦争の際、兵士たちが瓦で肉や野草を焼いて食べたことをヒントに、初代女将が考案したといわれています。

本場で味わう瓦そばは格別! 外はカリッ、中はモチッとした茶そば が、こだわりのつゆと絶妙に絡み合う逸品です。旅の思い出に、ぜひ元祖の味を堪能してみてください。

山口県内の名店で瓦そばを楽しもう!

瓦そばは山口県内のさまざまな飲食店で提供されており、それぞれの店がこだわりの味を提供しています。山口県を訪れるなら、本場の「瓦そば」 をぜひ味わってみてください!

✔ 発祥の地・川棚温泉の「たかせ」 で元祖の味を満喫

✔ 下関や萩などの飲食店 で個性豊かな瓦そばを楽しむ

✔ お土産用の瓦そばセット で自宅でも本場の味を再現

金子みすゞ記念館を含めた旅行プランの作り方

ルート作成の考え方

金子みすゞ記念館を巡るための所要時間は,1~2時間程度は確保しておきましょう。

山口県内および広島市や北九州市からは日帰りも可能ですが,基本的には宿泊を伴う旅行になる人が多いのではないでしょうか。記念館のある長門市には,空港や新幹線の駅からは,2時間程度はかかることを考慮しましょう。起点と終点および宿泊地の選定が重要です。

起点を山口宇部空港または新山口駅として,長門市に向かい,長門湯本温泉に宿泊し,翌日は下関に移動し,新下関駅や小倉駅あるいは北九州空港を終点とするのがわかりやすいように思います。逆回りでも可能です。もちろん,山口県内でもう一泊したり,山陰方面へ向かうこともできます。

ルート例①:金子みすゞの足跡を辿る仙崎と下関を巡る旅

金子みすゞが生まれ育った山口県長門市仙崎と,文学の才能を開花させた下関市を巡る,みすゞの詩の世界に浸る旅です。

このルートはあくまで一例です。興味や体力,旅行期間,交通手段(公共交通機関なのか,レンタカーを含めた自動車なのか)などに合わせて,自由にアレンジしてみてください。

1日目:金子みすゞの故郷・仙崎を歩く

午前中に長門市に到着し,さっそく金子みすゞ記念館を訪問しましょう。みすゞが幼少期から少女期を過ごした,再現された「金子文英堂」や,直筆原稿・愛用品の展示など,みすゞの世界にたっぷり浸ることができます。

記念館を出たら,周辺の「みすゞ通り」を散策しましょう。みすゞの詩が刻まれたモニュメントや,仙崎特産のかまぼこ板を使った巨大モザイク画が並んでいます。

ランチは,仙崎駅周辺に何店舗か飲食店があります。米粉ラザニア専門店のイタリアンバル「コメラザ」などおしゃれな店も新たに開店しています。

仙崎駅から東に約500mで道の駅「センザキッチン」に着きます。センザキッチンの周辺には,元祖うに釜めしの「浜屋」や活イカの「㐂楽」など北浦(山口県の日本海側)の新鮮な海の幸を使った料理を提供する店があります。

センザキッチンは,キッチン棟とダイニング棟に分かれており,キッチン棟には「長門を食う」をコンセプトにした「仙崎本丸」(下図⑦)や旬の魚を使った干物やフライの定食が評判の「ひものや食堂 ひだまり」(下図⑤)などがあります。ダイニング棟は,センザキバルと呼ばれるフードコートを中心にした構成で,仙崎の旬のネタを味わえる仙崎丼(下図⑨)や塩とガーリックパウダーで食べる長門名物のながとやきとりを楽しめる「焼とりや ちくぜん」(下図⑪)などがあります。

下図の右側がキッチン棟,左側がダイニング棟です。駐車場は無料です。

出典:センザキッチンのウェブサイト https://nanavi.jp/senzakitchen/facility/

食後は,センザキッチンのダイニング棟に隣接する,青海島観光汽船で,遊覧船に乗って,北長門海岸国定公園の中心に位置し「海上アルプス」とも称される青海島の奇岩の絶景を堪能しましょう。みすゞも見たであろう仙崎の海の美しさを感じられます。

クルーズから戻ったら,センザキッチンのキッチン棟でお土産探し。地元の海産物や農産物はもちろん,山口県のお土産が揃っています。名産の仙崎かまぼこや爽やかな柑橘果汁でドリンクの長門ゆずきちなどはいかがでしょうか。

宿泊は長門湯本温泉。大谷山荘や星野リゾート 界 長門で極上の温泉を満喫するのもいいですね。早めにチェックインして,音信川沿いのそぞろ歩きで,オソト天国を楽しみましょう!

翌日は,下関へ移動。

下関は,古くから九州や中国・朝鮮半島といったアジア大陸への玄関口として栄え,江戸時代には「西の浪華」と称されるほどの繁栄を誇りました。また,日本史の転換点となった出来事の舞台でもあります。平安時代末期の1185年(元暦2年)の壇ノ浦の戦いでは平家が滅亡し,幕末の1864年(元治元年)には下関戦争が勃発し,1895年(明治28年)には日清戦争の講和条約「下関条約」が締結されました。近代においても,日本有数の大都市として発展し,金子みすゞが移り住んだ当時も都会の活気に満ちていました。下関には見どころがたくさんありますが,金子みすゞにゆかりのある場所を巡るには,唐戸(からと)エリアを中心に回るのがおすすめです。

鉄道の場合は,2023年(令和5年)6月30日から7月1日の大雨により,山陰本線の人丸駅~滝部駅間,美祢線の長門市駅~厚狭駅間がバスによる代行輸送となっています。注意ください。

路線バスでは,サンデン交通株式会社が,長門市と下関市を結ぶ,下関~俵山・長門・仙崎線を運行しています。長門市青海島の大泊バス停始発で,センザキッチン,長門湯本温泉などを経由して,下関の唐戸バス停に停まり,下関駅までつないでいます。長門湯本温泉から唐戸まで約2時間3分です。

自動車の場合は,中国自動車道・関門自動車道の下関インターチェンジで降りて,唐戸エリアまで約3kmです。駐車場は,唐戸市場,海響館前のみらいパーク,下関市役所が便利です。それ以外にも周辺に駐車場があります。30分120円程度,最大12時間で平日800円,土日祝日1,000円程度のところが多いです。駐車場によって最初の1時間は無料や買い物をすれば1時間無料など,細かな条件があります。下関駅付近の方が少し安いですが,唐戸エリアからは遠くなります。

出典:下関観光ガイドブック https://shimonoseki-kgb.jp/area/karato

唐戸エリアの街中には,金子みすゞの詩が刻まれた石碑が設置され,約1.6kmの「金子みすゞ詩(うた)の小径」として整備されており,金子みすゞの世界観を感じながら散策できます。数100m半径ほどのエリアにあるので,1時間ほどで巡ることができます。以下の順に巡ることができますが,周辺にも多くの観光スポットが集中していますので,順番にこだわらず,合わせて訪ねてみるのもおすすめです。

- 旧秋田商会ビル前 詩碑「障子」

- 上山文英堂本店跡 詩碑「みんなを好きに」

- 金子みすゞ顕彰碑(寿公園) 詩碑「はちと神さま」

- 黒川写真館跡(村田写真館) 詩碑「山の子濱の子」

- 弁財天橋 詩碑「不思議」「砂の王国」

- 商品館跡 詩碑「キネマの街」

- 唐戸銀天街 詩碑「日の光」

- 亀山八幡宮 詩碑「夏越まつり」

- 三好写真館跡地 詩碑「鶴」

- 唐戸市場前 詩碑「私と小鳥と鈴と」

スタート地点は,唐戸交差点に建つ旧秋田商会ビルにするのが分かりやすいでしょう。実業家・秋田寅之介が1905年(明治38年)に設立した海運業を中心とする商社の本社社屋兼住居として利用された,屋上に日本家屋のある和洋折衷のユニークな構造のビルです。ビル内部の応接室や大広間などが公開されていて,金子みすゞと実弟・上山雅輔に関する展示コーナーもあります。

出典:山口県観光サイト おいでませ山口へ https://yamaguchi-tourism.jp/spot/detail_11081.html

金子みすゞ顕彰碑(寿公園)には,みすゞの20歳の写真,その紹介文,詩「はちと神さま」の3枚で構成され、みすゞを顕彰するため、上山文英堂があった場所に近い南部町の寿公園に平成10年6月に設置されました。

出典:関門海峡Navi https://kanmon.gr.jp/areamap/金子みすゞ顕彰碑(寿公園)/

亀山八幡宮は,859年(貞観元年)創建と伝えられ,関門海峡の守護神として崇敬を集めてきました。ご祭神は,応神天皇・仲哀天皇・神功皇后・仁徳天皇・武内宿禰で,勝負運・必勝祈願・開運厄除などのご利益があります。御朱印も豊富で,特に季節限定の御朱印が人気を集めています。

境内には,下関で「ふく」と呼び幸福を招くとして親しまれている「ふぐ(河豚)」の「日本一のふくの像」や,幕末に長州藩が外国船を砲撃した「亀山砲台跡」,初代総理大臣・伊藤博文と梅子夫人の出会いの地「お亀茶屋跡」など,歴史を感じる見どころが満載です。また,鳥居には60年以上落ちていない「落ちないボール」が挟まっており(下の写真の鳥居の額の”山”の字の左下あたり),受験生や高校球児が必勝祈願に訪れます。

毎年7月29日,30日には「夏越祭」が開催され,約2000発の花火が夜空を彩ります。境内に金子みすゞの「夏越まつり」の詩碑が建っています。

金子みすゞは,亀山八幡宮の鳥居の左手の駐車場あたりに,かつてあった三好写真館で,最後の写真を撮りました。詩「鶴」の碑があります。

「金子みすゞ詩の小径」からはずれますが,亀山八幡宮から東に350mほど行くと,春帆楼(しゅんぱんろう)と日清講和記念館があります。

1894年(明治27年)から1895年(明治28年)にかけて,朝鮮半島の支配権を巡る争いが原因となって,日本と清国の間で日清戦争が行われました。日本が勝利し,日清講和条約が下関で締結されました。下関で締結が行われたことから下関条約とも呼ばれています。

条約締結に向けた日清戦争講和会議の会場となったのが春帆楼という歴史ある割烹旅館です。明治21年(1888年)伊藤博文がここでふく料理を食し禁制が解かれたことから,春帆楼は「ふく料理公許第1号」の店となりました。春帆楼という屋号も伊藤博文が命名しました。1958年(昭和33年)の関門国道トンネル開通時と,1963年(昭和38年)に開催された山口国体の際には,昭和天皇・皇后両陛下がお泊りになっています。現在も,下関を代表するふく料理を楽しめる老舗として人気を集めています。

日清講和記念館は,日清戦争講和会議を後世に伝えるため,1937年(昭和12年)に開館しました。春帆楼の隣接地に建ち,館内では講和会議で使用された調度品,伊藤博文や李鴻章の遺墨、写真、資料などを展示しています。また,講和会議の部屋を再現し,当時の様子を感じられるようになっています。この記念館の建物は入母屋造(いりもやづくり)の重厚なデザインが特徴で,2011年(平成23年)に国の登録有形文化財に指定されました。

出典:関門海峡日本遺産協議会 https://www.japanheritage-kannmon.jp/bunkazai/index.cfm?id=35

春帆楼の住所は,山口県下関市阿弥陀寺町4-2です。阿弥陀寺は,春帆楼の東に隣接した場所に,かつて存在した寺院です。現在は,赤間神宮となっています。

赤間神宮は,1185年(文治元年)の壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇を祀る神社です。もともとは阿弥陀寺と呼ばれ,1191年(建久2年)に建立された安徳天皇御影堂が中心となっていました。江戸時代までは仏式で祀られていましたが,明治時代の神仏分離令により寺院は廃され,神社として再興されました。その後,何度かの改称を経て,現在の赤間神宮となりました。

赤間神宮の象徴ともいえるのが,竜宮城を模した「竜宮造」の建築様式が特徴の鮮やかな朱色の楼門「水天門」です。門の名前は,安徳天皇が水天宮の祭神とされていることに由来しています。この門をくぐると,平家の歴史を今に伝える境内が広がります。

境内には,安徳天皇の御陵である「御影堂」や,壇ノ浦で命を落とした平家一門を弔う「七盛塚(しちもりづか)」があります。七盛塚には,壮絶な戦いの末に散った平家の武将たちが眠っています。

赤間神宮は,小泉八雲の怪談『耳なし芳一』の舞台としても有名です。境内には、琵琶を弾く芳一の像が立つ「芳一堂」があり,平家の亡霊を鎮める伝説が今も語り継がれています。

境内には,貴重な平家関連の資料を展示する「宝物殿」もあります。さらに,毎年5月3日には「先帝祭」が開催され,華やかな上臈参拝(じょうろうさんぱい)が見どころです。

夜には神宮がライトアップされ,昼間とは違った幻想的な雰囲気に包まれます。

当ブログでは,「吉野ヶ里遺跡を訪ねる旅のガイドとプラン」の記事で,吉野ヶ里遺跡の周辺の見どころとして,安徳天皇を祀る久留米水天宮を紹介しています。久留米水天宮は,全国に全国の水天宮の総本宮で,天御中主神,安徳天皇,高倉平中宮(建礼門院・平徳子),二位の尼(平時子)を祀っています。

第81代天皇である安徳天皇は,第80代・高倉天皇を父に持ち,母は平徳子(建礼門院)です。平徳子の両親は平清盛と平時子(二位尼(にいのあま))であり、平氏の最盛期を築いた清盛の血を引いています。

平清盛(1118年(永久6年)~1181年(治承5年))は、平安時代末期の武将で,後白河法皇と深く結びつき,1167年(仁安2年)には武士として初めて太政大臣に就任し平氏政権を築きました。日宋貿易を推進し、兵庫(現在の神戸)に大輪田泊(おおわだのとまり)を整備。宋からの先進技術や文化を取り入れ、経済力を高めました。さらに,娘の平徳子を高倉天皇に入内させ,孫の安徳天皇を即位させることで,皇室との結びつきを強化しました。しかし,清盛の独裁的な政治に対する反発が強まり,1180年(治承4年)に源頼朝が挙兵し,全国で反平氏勢力が拡大し治承・寿永の乱が勃発しました。清盛は病死しますが、平氏は1185年(文治元年)の壇ノ浦の戦いで滅亡しました。壇ノ浦は,現在の山口県下関市の関門海峡に面した浦です。

壇ノ浦の戦いでは,序盤こそ平氏が優勢でしたが,潮の流れが変わると源氏軍が反撃を開始。平氏の船隊は壊乱し,敗北が決定的となりました。最期を覚悟した二位尼(平時子)は,幼い安徳天皇を抱き寄せ,三種の神器である,宝剣を腰にさし神璽を胸に抱えます。安徳天皇が「どこへ連れてゆくの」と尋ねると,二位尼は「浪の下にも都の候ぞ(波の下にも都がございますよ)」と答え,ともに海へ身を投じました。安徳天皇,享年6歳4か月。母の建礼門院(平徳子)も入水しましたが,源氏方の兵士に熊手で髪を引っかけられ,海から引き上げられました。この戦いで三種の神器のうち,神璽と神鏡は源氏軍が確保しました。

関門海峡大橋のたもとに,壇の浦古戦場址の碑があります。

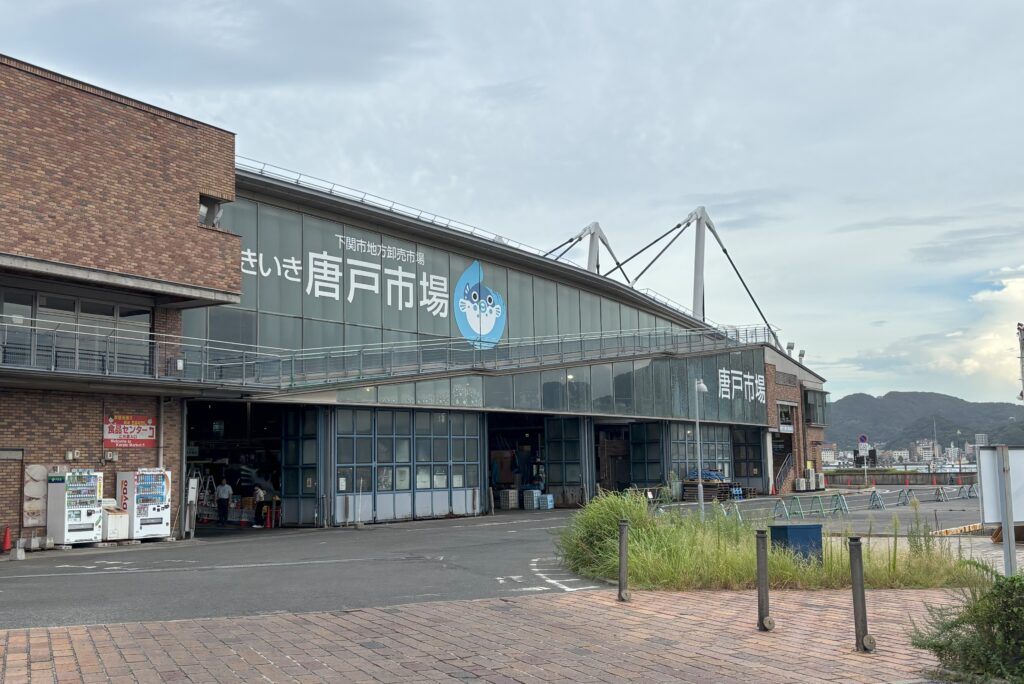

唐戸交差点に戻っていく際には,亀山八幡宮の向かいにある,唐戸市場(からといちば)に寄ってみましょう。市場ですので午後3時に閉場します。時間によっては,先に唐戸市場でランチを楽しんでもいいと思います。

唐戸市場は,地元の漁師が水揚げしたばかりの魚介類が並び,新鮮な寿司や海鮮丼をその場で楽しめる全国的にも有名な海鮮市場の一つです。

唐戸市場で最も人気があるのが,週末(金・土・日・祝日)限定で開催される「活きいき馬関街(ばかんがい)」です。市場の中に寿司や刺身,海鮮丼などの屋台がずらりと並ぶイベントで,好きなものを選んで食べ歩くスタイルが楽しめます。

下関といえば,日本一のふぐの水揚げ量を誇る「ふぐの本場」。唐戸市場では,ふぐの刺身(てっさ)や,ふぐの唐揚げ,ふぐ汁など,様々なふぐ料理を楽しむことができます。特に,ふぐにぎり寿司は観光客に大人気で,ぷりぷりとした食感と上品な旨味が特徴です。

唐戸市場から,海沿いに,ショッピングモールのカモンワーフ,門司港や巌流島に向かう連絡船が発着する唐戸桟橋,下関市立しものせき水族館「海響館」,しものせき遊園地「はい!からっと横丁」と,観光スポットが並んでいます。

カモンワーフと唐戸桟橋の間にある下関グランドホテルの前が唐戸交差点です。スタート地点に戻ってきました。ここからは,時間,興味,体力などに応じて旅を続けることもできます。

「海響館」や「はい!からっと横丁」がある海峡沿いのエリアは,下関市あるかぽーとという住所になっています。

あるかぽーと・唐戸エリアについては,下関市が2022年(令和4年)3月に策定した「下関海峡エリアビジョン」に沿って,段階的に整備が進められています。整備を進めるに際して,下関市は星野リゾートに業務委託し,「あるかぽーと・唐戸エリアマスタープラン」を策定しました。旅の楽しみが広がりそうですね。

その一環として,「星野リゾート リゾナーレ下関」が、「はい!からっと横丁」の南西の隣地に、2025年(令和7年)12月11日に開業します。

出典:星野リゾート https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000333.000033064.html

ルート例②:山口県の北部を満喫するドライブ旅

山口県の北部を巡るドライブ旅です。公共交通機関で訪ねることが難しいスポットもあるので,レンタカーやタクシーの利用をおすすめします。

このルートはあくまで一例です。各地からアクセスしやすい福岡市を起点としたルートにしています。興味や旅行期間,移動手段に合わせて,自由にアレンジしてみてください。

1日目:下関を起点に,角島大橋,元乃隅稲成神社を巡り,長門湯本温泉へ

旅の起点は下関です。

下関から,国道191号線を北に向かいます。下関市街から約45kmで,道の駅「北浦街道 豊北」に到着です。一休みしましょう。

道の駅「北浦街道 豊北」は,本州最西端・山口県下関市豊北町にある人気の道の駅です。国道191号線沿いに位置し,北長門海岸国定公園の美しい景観を一望できる絶好のロケーション。 眼下には和久漁港,遠くには角島大橋を望むことができ,ドライブやツーリングの立ち寄りスポットとしても人気です。

この道の駅は,「行ってよかった!道の駅ランキング2016」および「旅好きが選ぶ!道の駅ランキング2018」で全国1位に輝いた実績を持つ実力派。地元・豊北町や北浦地域で水揚げされた新鮮な魚介類や、旬の野菜・果物などが並ぶ直売所が魅力です。

道の駅内のレストラン「わくわく亭」では、北浦エリアで水揚げされた海の幸をふんだんに使用した料理が楽しめます。特に人気なのが、たっぷりの海鮮を贅沢に盛り付けた「北浦海鮮丼」。また,山口県のブランドイカである「特牛(こっとい)イカ」の活き造りは絶品!シーズンには新鮮なイカの透き通った身と甘みを堪能できます。

道の駅の展望テラスからは,角島大橋や響灘(ひびきなだ)の雄大な景色を眺めることができます。特に夕暮れ時は,オレンジ色に染まる海と空が織りなす絶景が広がり,まさにフォトスポットとしても最適です。

(ほっくんの頭の左側に角島大橋が見えています)

道の駅「北浦街道 豊北」から,さらに国道191号線を北に向かい,途中から県道275号線に入ります。道の駅から約6.4kmで角島大橋の本土側に到着です。

角島大橋(つのしまおおはし)は,山口県下関市豊北町神田と角島(つのしま)を結ぶ県道276号の一部をなす全長1,780mの橋で,無料で渡れる一般道路の橋としては国内屈指の長さを誇ります。2000年(平成12年)11月に開通し,その絶景のロケーションから自動車のCMや映画のロケ地としても度々登場。全国でも有数の人気観光スポットとして、多くの旅行者を魅了しています。

角島大橋の最大の魅力は,南国リゾートのようなコバルトブルーの海の上を一直線に伸びる美しい景観。天候が良い日には,エメラルドグリーンの海と青空のコントラストが際立ち,海外のビーチリゾートを思わせる絶景を楽しめます。特に橋が架かる海士ヶ瀬戸(あまがせと)は透明度が高く,橋を渡るとまるで海の上を滑るような感覚を味わえます。

角島大橋は,橋自体の美しさと周囲の景観を楽しめることから,日本屈指のドライブコースとして知られています。特に橋の手前にある「角島大橋展望台」は、橋全体を見渡せる絶好のフォトスポット。レンタカーやバイクツーリングで訪れる人も多く、爽快なドライブが楽しめます。

角島大橋を渡ったら,北西端にある角島灯台(つのしまとうだい)を訪ねましょう。角島大橋の本土側から約6kmです。

角島灯台は,角島の北西端・夢ヶ崎に立つ,日本海の荒波を見守り続ける歴史ある灯台です。1876年(明治9年)に点灯した日本海側初の洋式灯台で,設計を手がけたのは「灯台の父」と呼ばれるイギリス人技師リチャード・ヘンリー・ブラントン。灯塔は総御影石造りで,日本に2基しかない無塗装の灯台の一つ(もう一つは香川県高松市の男木島にある男木島灯台)です。

角島灯台は,ブラントンが日本で設計した26基の灯台のうち,最後の作品として知られています。高さ29.6mの灯塔には,1874年にイギリスのスティーブンソン社が設計し,フランスのバルビエ社が製造した第一等フレネルレンズが使用されており,現在も現役で活躍中。この歴史的価値の高さから,日本の「Aランク灯台」に指定されているほか,「日本の灯台50選」「近代化遺産」「土木学会選奨土木遺産」にも選ばれ,2020年(令和2年)には国の重要文化財に指定されました。海上保安庁が所管しています。

角島灯台は、全国に16基しかない登れる灯台のひとつで,105段のらせん階段を登ると、標高約43mの展望デッキから360度の大パノラマを楽しめます。晴れた日にはエメラルドグリーンの海と角島大橋が織りなす絶景が広がり,写真映えスポットとしても人気です。また,冬のスイセンや期間限定のライトアップなど,季節ごとに異なる美しさを見せてくれます。

かつて灯台守の宿舎であった退息所が復元された角島灯台記念館は,角島の歴史や灯台の成り立ちを学べ,より一層の興味を深められます。周辺の角島灯台公園は散策に最適で、水平線に沈む夕日は必見です。

周辺には,公営の駐車場はありません。レストランや土産物店の駐車場を利用しましょう。ショッピングや飲食で店舗を利用すると無料になるところもあります。

当ブログでは、全国に16基しかない登れる灯台として、「恐山。唯一無二の景観と死者に会える場所。現世を生きる人の巡り方と,旅行プランの作り方の記事」で本州最北東端に立つ「尻屋埼灯台」を、「熊野三山(熊野本宮大社,熊野速玉大社,熊野那智大社)。八咫烏に導かれる甦りの旅。の記事」で本州最南端に立つ「潮岬灯台」を紹介しています。よろしければ,そちらもどうぞ。

角島灯台を出発し,元乃隅神社(もとのすみじんじゃ)に向かいましょう。

山口県長門市にある元乃隅神社は,日本海を望む絶景スポットとして知られています。特に,123基の赤い鳥居が海へと続くように並ぶ風景は圧巻で,訪れる人々を魅了しています。

1955年(昭和30年),地元の網元・岡村斉さんの枕元に白狐が現れたことをきっかけに建立されました。商売繁盛,大漁,海上安全をはじめ,開運や良縁,学業成就など,さまざまなご利益があるとされています。宗教法人ではなく,個人所有の神社です。

1987年(昭和62年)から約10年かけて奉納された鳥居は,まるで龍が海へと駆け下りるような壮観な景色を生み出しています。青い海と赤い鳥居のコントラストが美しく,写真映えするスポットとしても人気です。

神社の大鳥居(高さ約5m)には,「日本一入れにくい賽銭箱」が設置されており,お賽銭を投げ入れることができれば願いが叶うと言われています。多くの参拝者が挑戦し,成功すると歓声が上がるほどの盛り上がりを見せます。筆者は残念ながら入れることができませんでした。

神社の近くには,波の力で海水が岩の隙間から数十メートルも吹き上がる「龍宮の潮吹」があります。特に風が強い日には,豪快な光景が見られ,自然の力強さを感じることができます。

元乃隅神社には,路線バスなどの公共交通機関で向かうことは困難です。自家用車,レンタカー,タクシーなどを利用しましょう。

宿泊は,長門湯本温泉です。元乃隅神社から長門湯本温泉まで,約21kmです。

音信川沿い広がる温泉街に泊まって、川のせせらぎを聞きながら、温泉情緒あふれる散策を楽しみましょう。

2日目:金子みすゞ記念館,長門,萩

まずは,金子みすゞ記念館を訪れましょう。

たっぷりみすゞの世界に浸ったら、センザキッチンに寄って、海を眺めながら食事を楽しんだり、お土産を探したりしましょう。

出典:山口県観光サイト https://yamaguchi-tourism.jp/spot/detail_17856.html

次に,萩に向かいます。金子みすゞ記念館から萩・明倫学舎まで約23.5kmです。鉄道の場合は,仙崎駅から長門市駅乗り換えで萩駅まで約50分です。鉄道は本数が少ないので時刻表を確認しましょう。バスの場合は,防長交通株式会社が,東萩駅~萩バスセンター~青海大橋の快速バスを運行しています。センザキッチンから萩市役所まで約1時間8分です。

萩市は山口県北部に位置し、歴史と自然が融合した魅力的な観光地です。江戸時代には毛利藩の城下町として栄え、現在も多くの武家屋敷や町家が残る「萩城下町」は、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。幕末には高杉晋作や木戸孝允ら維新志士を輩出し、「松下村塾」は歴史好きに人気のスポットです。萩城跡や白壁の土塀が続く武家屋敷など、往時の風情を感じながら散策できます。

萩はまた、萩焼の発祥地としても知られ、窯元巡りや陶芸体験が楽しめます。伝統的な技法を受け継ぐ工房では、お気に入りの器を見つけるのも旅の楽しみのひとつです。

自然も豊かで、海岸沿いには絶景スポットが点在。火山地形が特徴的な「笠山」や、白砂が美しい「菊ヶ浜」では、四季折々の景色を満喫できます。夏には海水浴も人気です。さらに、萩ならではのグルメも魅力。新鮮な魚介類や、名産の夏みかんを使ったスイーツが楽しめます。温泉地もあり、旅の疲れを癒すのにぴったりです。

翌日は、山口市方面に向かい新幹線や飛行機で戻ります。津和野方面や出雲方面に向かうこともできます。次の旅先に向けて,いろいろとアレンジしてみてください。

旅が好きな方なら、旅行業界で働く予定がなくても、国家資格「総合旅行業務取扱管理者」にチャレンジしてみるのもおすすめです。この資格では、旅をもっと深く楽しむための法律・地理・実務知識など、旅行者としても役立つ情報が身につきます。

筆者・野兎八兵衛は、約3ヶ月の独学で「総合旅行業務取扱管理者」に一発合格。その経験をもとに、効率的な勉強法や合格のコツを詳しく解説した記事も公開中です。

まずは、「総合旅行業務取扱管理者試験の基礎知識と勉強法」から、「どんな資格で、どう勉強すればいいか?」をチェックしてみてください。旅行をもっと楽しむ知識を、この機会に手に入れてみませんか?

旅行をもっと快適に!金子みすゞ記念館を旅するための基礎データ、ガイドブック、ネット環境まとめ

金子みすゞ記念館の基礎データ

金子みすゞ記念館の基礎データは以下です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 金子みすゞ記念館 |

| 郵便番号 | 759-4106 |

| 住所 | 山口県長門市仙崎1308 |

| 電話番号 | 0837-26-5155 |

| 公式ウェブサイト | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/misuzu/ |

金子みすゞ記念館を訪ねる旅を深掘り!おすすめのガイドブック

旅行には紙のガイドブックを!安心感&情報のまとまりが魅力

インターネットで検索すれば最新の旅行情報が得られますが、旅には紙のガイドブックを持って行くのがおすすめです。まとまった情報を手元に持っておける安心感があり、移動中やネット環境がない場所でもサッと確認できます。地図を広げながら計画を練る時間は旅の醍醐味の一つです。必要に応じて、最新情報はインターネットで補完するとさらに便利です。

国内旅行のガイドブックを発行している会社は、株式会社昭文社、株式会社JTBパブリッシング、株式会社地球の歩き方などが大手です。それぞれ特長がありますので、お好みの一冊を選んではいかがでしょうか。

昭文社(Shobunsha)

地図のプロフェッショナル・昭文社は、以下のガイドブックを発行。特に「まっぷる」シリーズは地図が見やすく、旅行プランが立てやすいと人気です。

- まっぷる(地図の見やすさに定評)

- ことりっぷ(週末の小さな贅沢旅を提案)

- COLOR+(テーマ別に楽しめるカラフルなガイドブック)

- 山と高原地図(登山向けの詳細地図)

- ツーリングマップル(バイク旅行者向け)

- ことりっぷ国内版は、「週末に行く小さな贅沢、自分だけの旅」がコンセプト。旅好きの女性が楽しめる2泊3日の旅行プランが特徴です。(公式サイトより)

JTBパブリッシング(JTB Publishing)

旅行代理店国内最大手の株式会社JTBグループの出版部門で、旅行情報に強みを持つ出版社。「るるぶ」シリーズは情報量が豊富で、初めての旅行先でも安心!

- るるぶ(「見る」「食べる」「遊ぶ」情報が充実)

- 楽楽(持ち歩きやすいコンパクト版)

- ココミル(大人向けの上質な旅を提案)

- ララチッタ(女子旅向け)

- JTB時刻表(鉄道旅行者の必携アイテム)

- るるぶの由来:「見る」「食べる」「遊ぶ」の最後の文字をつなげたネーミング。観光・グルメ・アクティビティがバランスよく掲載されているのが魅力です。

金子みすゞ記念館を訪ねる旅行でも安心・快適な、おすすめネット環境

旅行中、こんな不安や不便を感じたことはありませんか?

- ホテルやカフェの無料Wi-Fiに接続するのがちょっと不安…

- 公共のネットワークで、個人情報やクレカ情報が盗まれたらどうしよう…

- 宿でゆっくり動画を見ようと思ったら、エリア制限や通信制限に悩まされた…

そんなときに頼れるのが【NordVPN(ノードVPN)】です。

NordVPNは、国内外を問わず、フリーWi-Fiの利用時に通信内容を暗号化してくれるVPNサービス。第三者からの盗み見や個人情報の漏洩を防ぎ、旅先でも安心してスマホやPCを使うことができます。

また、日本国内でも動画配信サービスやゲームの速度が安定しやすくなるなど、旅の快適さを損なわないネット環境を整えるのにも役立ちます。さらに、通信先を自由に切り替えられるため、海外サイトでの航空券やホテル検索の際、地域による価格差をチェック・回避できるという裏ワザにも使えます。

旅行をもっと安心・便利に楽しむなら、VPNは今や必須のツールです。

国内旅行でも使えるからこそ、これからの時代の「旅の基本装備」として、ぜひ導入を検討してみてください。

もちろん、筆者も使っています。旅先でのこの安心感は、一度使ってみると手放せなくなります。

以下のバナーから申し込めば、いまならNordVPNが最大70%オフ+最大10GBのSailyの無料eSIMデータが申し込めます。30日間返金保証付きで初心者も安心です。この機会にぜひどうぞ。

手順はとても簡単。

バナーをクリックすると、NordVPNの公式サイトに移動します。公式サイト画面右上の「NordVPNを購入」の赤いボタンをクリック。

以下の流れで、すぐに安全なネット環境を手に入れられます。

- プランを選択

プランは、安全で高速なVPNをリーズナブルに利用できるベーシックプラン、マルウェア対策とブラウジング保護など安心機能が充実のプラスプラン、1TBクラウドストレージもついてくるコンプリートプランから選べます。一番人気はプラスプラン。

期間も、利用目的に応じて、1ヶ月・1年・2年が選択可能。 - メールアドレスの入力

アカウント作成に使用するメールアドレスを入力します。 - お支払い情報の入力

クレジットカードやPayPal、仮想通貨など、お好きな方法でお支払い可能です。

30日間返金保証があるので、初めてでも安心です。 - アプリをダウンロードしてログイン

PC・スマホ・タブレットなど、複数のデバイスに対応。ログインすればすぐにVPN接続が可能です。

わずか数分で完了し、その日から旅先でも安心・安全なインターネット環境が手に入ります。

空港やホテル、カフェのフリーWi-Fiでも安心して通信できるのがVPNの最大の魅力。

旅先でクレジットカードや個人情報を守るためにも、今のうちに準備しておくのがおすすめです。

まずは公式サイトをチェックしてみてください。

金子みすゞ記念館の巡り方と金子みすゞ記念館の周辺の見どころを案内し,金子みすゞ記念館を含めた旅行プランの作り方を説明しました。

旅する際には,最新の情報を確認しましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。良い旅を!