野兎八兵衛(のうさぎ はちべえ)です。国家資格「総合旅行業務取扱管理者」を持つ旅行のプロが、熊野三山とその周辺の見どころを案内し、熊野三山を含めた旅行プランの作り方を説明します。

旅先でも安全ネット接続。VPNは現代の旅の必需品。今すぐチェック!

熊野三山の魅力と基本情報

熊野三山(くまのさんざん)は、熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)、熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)、熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)の三社の総称です。和歌山県南部に位置し、いずれも世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道(きいさんちのれいじょうとさんけいみち)」の中核をなす神社です。

古くから「よみがえりの聖地」として、皇族から庶民に至るまで、あらゆる人々の信仰を集め、今もなお多くの人々が全国から足を運びます。熊野の自然、歴史、そして信仰が織りなす独特の世界観は、単なる観光地という枠を超え、訪れる人の心に深い余韻を残します。

熊野三山の魅力

魂の再生を願う「三世(過去・現在・未来)」の巡礼

熊野三山の最大の魅力は、単なる神社巡りではなく、「過去・現在・未来」という時間軸を超え、自らを見つめ直す「魂のよみがえり」の体験にあります。この三社を巡ることは、過去の苦しみを癒し、今を生きる力を得て、未来の安らぎを願う「三世の救い」の巡礼です。

三社はそれぞれ異なるご神体を持ち、「過去・現在・未来」の三世にわたる救済を祈る場所です。

- 熊野速玉大社(薬師如来) = 「過去」の罪や穢れを祓い救済する

- 熊野那智大社(千手観音) = 「現在」の悩みを浄化し縁を結び現世を救済する

- 熊野本宮大社(阿弥陀如来) =「未来(来世)」での救済と安寧の極楽往生を約束する

つまり、三山をすべて巡拝することは、「過去・現在・未来」のすべてを神仏に委ね、新たな自分に生まれ変わることを意味したのです。これが、熊野が「よみがえりの聖地」と呼ばれる最大の理由です。

神仏習合と自然崇拝が織りなす「祈りの景観」

この「よみがえりの旅」の魅力は、現代の私たちの訪問でも具体的に体験できます。三山はそれぞれ全く異なる景観と雰囲気を持っています。

熊野信仰の成り立ちは、自然への畏敬から始まりました。本宮は森、速玉は岩、那智は滝を神と崇めたことが起源です。

平安時代になると、この熊野信仰は仏教の「本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)」(日本の神々は仏が仮の姿で現れたもの、という思想)と強く結びつきます。三山の神々は、それぞれ異なる仏の化身とされ、「神仏習合」という独特の信仰が生まれ、熊野三山は一つの大きな信仰圏として成立しました。

- 熊野速玉大社(過去):鮮やかな朱塗りの社殿が印象的です。境内には樹齢先年ともいわれる御神木「ナギ」の巨木がそびえ立ち、その力強い生命力は「過去」からの再生、病気平癒の力を感じさせます。

- 熊野那智大社(現在):那智御瀧(那智の滝)そのものを御神体とする「飛瀧神社」とともにあります。隣接する青岸渡寺の三重塔と、落差133mの那智の滝が織りなす絶景は、まさに「現在」の悩みを洗い流す浄化のパワーそのものです。

- 熊野本宮大社(未来):森閑とした杉木立に囲まれた厳かな社殿が特徴です。かつて社殿があった旧社地「大斎原(おおゆのはら)」に立つ日本一の大鳥居は圧巻で、まさに「未来」への祈りにふさわしい空間です。

すべての人に開かれた“寛容の聖地”

熊野信仰のもう一つの特徴は、「浄不浄を問わず(身分や性別、穢れなどを問わない)、誰もが参詣できる」寛容性にあります。

平安時代、他の多くの霊場が女人禁制であった時代にも、熊野は女性の参詣を受け入れていました。皇族、貴族、武士、庶民と、身分を問わずあらゆる人々が熊野を目指したのです。

京都から熊野へ向かう「熊野詣(くまのもうで)」は、険しい山々を越える命がけの旅でした。参詣者たちは道中で穢れを落とし、再生を願いながら歩きました。その巡礼の道が、今では「熊野古道」として世界文化遺産に登録されています。

この厳かな巡礼と、三社が持つ三世の救済、そしてすべてを受け入れる寛容性が一体となり、熊野を比類なき聖地たらしめているのです。

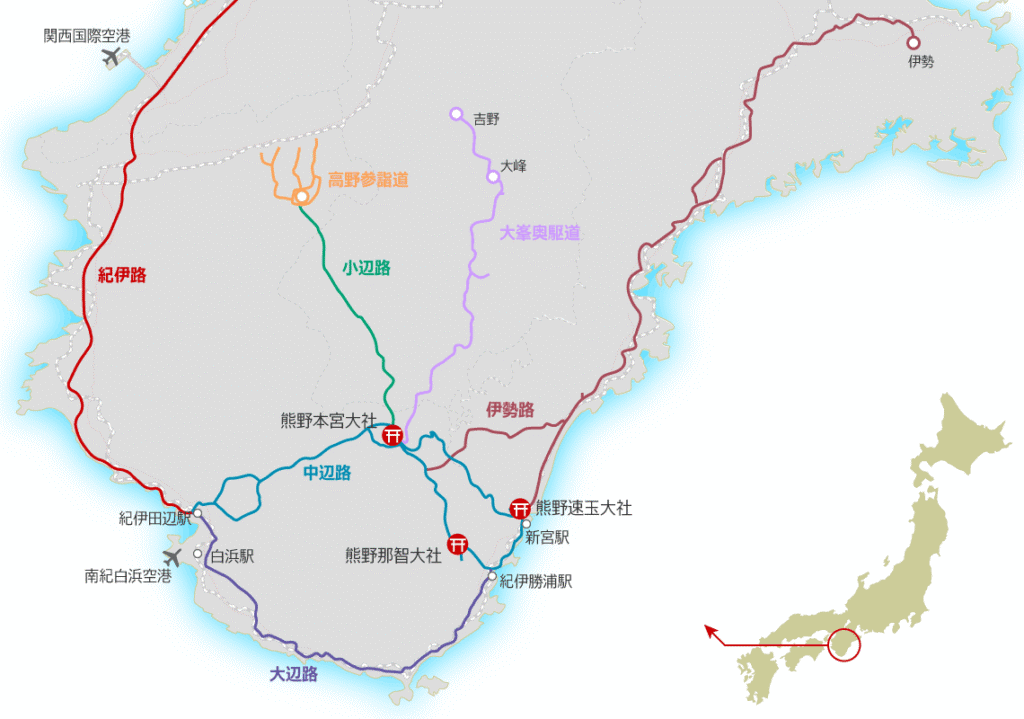

熊野古道がつなぐ「よみがえりの道」

2004年(平成16年)、紀伊山地の厳しい自然がなければ成立しなかった「熊野三山」「高野山」「吉野・大峯」の3つの霊場とそれらを結ぶ参詣道を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」は、ユネスコの世界文化遺産に登録されました。この世界文化遺産は日本で初めて、自然と人の祈りが共存する“文化的景観”として高く評価されています。

特筆すべきは、道(参詣道)そのものが世界遺産に登録された点です。道が世界遺産に登録されている例は、熊野古道のほか、フランスとスペインにある「サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路」だけです。この巡礼路は、フランスとスペインでそれぞれ別々に世界遺産として登録されています。熊野古道は、全長約1,000kmにおよぶ参詣道のうち約200kmが世界遺産に登録されています。

2014年(平成26年)には、和歌山県田辺市とスペイン・ガリシア州のサンティアゴ・デ・コンポステーラ市が観光交流協定を締結しました。この協定により、熊野古道とサンティアゴ巡礼路の間での文化的交流がさらに深まりました。

熊野古道のすべてを歩くのは難しくても、那智大社へ続く「大門坂」の苔むした石畳を少し歩くだけで、古の巡礼者たちが辿った歴史と自然の息吹を感じられるはずです。

熊野三山は「心の再生」を体験する旅

熊野三山を巡ることは、単に有名な神社を訪ねる観光ではありません。

厳かな自然、長い信仰の歴史、そして誰をも受け入れる懐の深さ。これらすべてが融合して生まれる「よみがえりの体験」こそが、熊野三山の真の魅力です。

それは、「過去を癒し、現在を清め、未来を祈る」――人生そのものを見つめ直すためのスピリチュアルな旅です。

熊野古道の厳かな自然に触れることで、自らの心をリセットし、新たな一歩を踏み出す力を得るための「魂の再生(よみがえり)の旅」なのです。

出展:田辺市熊野ツーリズムビューローのサイト https://www.tb-kumano.jp/kumano-kodo/

熊野三山の基本情報

熊野本宮大社

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 熊野本宮大社 |

| 郵便番号 | 〒647-1731 |

| 住所 | 和歌山県田辺市本宮町本宮 |

| 電話番号 | 0735-42-0009 |

| 拝観料 | 無料 |

| 駐車場 | 有(無料) |

| 最寄駅 | JR紀勢本線「新宮駅」から熊野御坊南海バス川丈線で約1時間「本宮大社前」バス停下車すぐ |

| 公式サイト | 熊野本宮大社 |

熊野速玉大社

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 熊野速玉大社 |

| 郵便番号 | 〒647-0081 |

| 住所 | 和歌山県新宮市新宮1番地 |

| 電話番号 | 0735-22-2533 |

| 拝観料 | 無料 |

| 駐車場 | 有(無料) |

| 最寄駅 | JR紀勢本線「新宮駅」約1.3km(徒歩約18分) |

| 公式サイト | 熊野速玉大社 |

熊野那智大社

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 熊野那智大社 |

| 郵便番号 | 〒649-5301 |

| 住所 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1 |

| 電話番号 | 0735-55-0321 |

| 拝観料 | 無料 |

| 駐車場 | 有(無料、ただし神社防災道路通行料800円が必要) |

| 最寄駅 | JR紀勢本線「紀伊勝浦駅」から熊野御坊南海バス那智山線で約25分「那智山」バス停下車すぐ |

| 公式サイト | 熊野那智大社 |

モデルコースと見どころ深掘りガイド

熊野三山を巡る順番

熊野三山は「本宮」「速玉」「那智」の三社が地理的に大きく離れているため、多くの方が「どの順番で巡るのが正解なの?」と悩みます。

結論:正式な参拝順はなし!自分の旅程に合わせてOK

結論から言うと、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)に「この順番でなければならない」という正式な参拝順はありません。

三社それぞれの公式ウェブサイトにも、参拝順に関する記述は見当たりません。現代では交通網が整備され、移動の自由度が格段に上がっているため、ご自身の旅程や宿泊地、利用する交通機関(車か公共交通か)に合わせて、最も効率的な順番で巡るのが一番です。

参考:昔の「熊野詣」ではどう巡っていた?

平安時代の参拝ルート:中辺路(なかへち)を通る巡礼の道

平安時代には、京の都から熊野へ向かう参詣ルートとして「紀伊路」が使われていました。この道は途中で中辺路(なかへち)へと入り、熊野本宮大社 → 熊野速玉大社 → 熊野那智大社の順に巡るのが一般的だったといわれています。中辺路は熊野古道の中でも最も多くの貴族や法皇が歩いた道で、熊野詣の中心的なルートでした。

江戸時代の参拝ルート:伊勢参りと組み合わせた旅

江戸時代になると、伊勢神宮への参拝とあわせて熊野を訪れる「伊勢路」ルートが人気を集めます。この場合、熊野速玉大社または熊野本宮大社を最初に参拝し、最後に熊野那智大社を訪れる巡り方が一般的だったとされています。伊勢から熊野へ抜けるこのルートは「伊勢に七度、熊野へ三度」とも謳われ、人々の信仰心の厚さを物語っています。

現代のおすすめルート:旅程に合わせて自由に巡る

このように、歴史的に見ても巡る順番は一つではありませんでした。大切なのは、三山すべてを参拝することです。

現在は鉄道や道路網が整備され、移動手段も多様になりました。そのため、参拝の順番に厳密な決まりはなく、自分の旅程や興味に合わせて自由に巡るのが最もおすすめです。

ちなみに筆者自身は、紀伊勝浦を拠点にしたため「①那智 → ②速玉 → ③本宮」という順で巡りましたが、それぞれの神社の持つ厳かな雰囲気と魅力を十分に感じることができました。三社それぞれに異なる魅力があり、どの順で訪れても、熊野三山は訪れる人に深い感動と気づきを与えてくれます。

ご利益が変わることはありませんので、ぜひご自身のプランに最も合うルートで、自分だけの「熊野詣=よみがえりの旅」を楽しんでみてください。

これだけは押さえたい!熊野三山の王道モデルコース(所要時間:1泊2日)

熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)に「この順番でなければならない」という正式な参拝順はないので、自分の旅程や興味に合わせて自由に巡ればいいのですが、近場に住んでいる人以外は日帰りで巡ることは難しいため、1泊2日で巡るのが基本となります。

大阪、名古屋のいずれの方面からも熊野三山の玄関口となる新宮に向かい、近い順となる熊野速玉大社→熊野那智大社→熊野本宮大社の順に巡るコースがわかりやすいと思います。。

1日目:熊野速玉大社 → 熊野那智大社・那智の滝

旅のスタートは新宮市にある熊野速玉大社から。朱塗りの社殿が鮮やかで、熊野三山の中でも最もアクセスしやすい神社です。境内には樹齢1,000年を超える御神木・ナギの巨木がそびえ、過去の穢れを祓い、新しい一歩を踏み出す力を与えてくれると伝えられています。近くの神倉神社では、熊野の原始信仰を今に伝える巨岩・ゴトビキ岩も見どころ。急な石段を登れば、新宮の街並みと太平洋を一望できます。

続いて向かうのは熊野那智大社。新宮から車で約30分ほどの那智山の中腹にあります。

時間と体力に応じて、熊野那智大社に向かう熊野古道の代表的な区間である大門坂を散策してみましょう。苔むした石畳と杉の大木が並ぶ参道は、平安貴族や庶民が歩いた当時の姿を今に伝えています。全長約600メートルの道を歩くだけでも、古の巡礼者たちの息遣いが感じられます。

隣接する青岸渡寺の三重塔と那智の滝のコントラストは、熊野を象徴する絶景。滝のしぶきを浴びながら祈りを捧げる時間は、まさに「心の浄化」を体感できる瞬間です。時間があれば、滝そのものを御神体とする飛瀧神社にも立ち寄りましょう。

夕方は、熊野詣の湯垢離(ゆごり)の地として知られる湯の峰温泉へ。那智から車で約1時間の山間にあり、日本最古の温泉の一つとされます。温泉街には「つぼ湯」と呼ばれる世界遺産の入浴地があり、かつて巡礼者が心身を清めた伝統が今も続いています。熊野古道沿いの宿に泊まり、静かな湯の音を聞きながら旅の疲れを癒しましょう。

時間や興味に応じて、那智勝浦温泉もいいと思います。大海原を望む露天風呂や名物のマグロ料理を楽しむことができます。南方の補陀落浄土に向けて海を越えて行こうとする補陀洛渡海に思いをはせてみるのもよみがえりの旅に相応しい体験です。

2日目:熊野本宮大社参拝

2日目の朝は、熊野信仰の中心である熊野本宮大社へ。荘厳な杉木立の中に佇む社殿は、未来の安寧と再生を祈る場所として多くの参拝者を迎えてきました。かつての旧社地「大斎原(おおゆのはら)」には日本一の大鳥居がそびえ、熊野の広大な信仰世界を象徴しています。熊野本宮大社から、新宮に戻ります。

この2日間のモデルコースは、「過去(速玉)」→「現在(那智)」→「未来(本宮)」という熊野信仰の三世の流れをなぞる構成にもなっています。自然と信仰、歴史が織りなす熊野三山の真髄を、効率よく、かつ深く体験できる王道ルートです。

見どころを深掘り解説:熊野三山を巡る「よみがえりの旅」

熊野速玉大社:【過去の救済】と「梛」の巨木

熊野三山の中で「過去」の救済を担うとされるのが、鮮やかな朱塗りの社殿が印象的な「熊野速玉大社」です。

熊野川の河口近くの河畔に鎮座するこの神社は、神々が最初に降臨したとされる神倉山の巨岩・ゴトビキ岩から、319年(景行天皇58年)に現在の地へ遷されたと伝わります。「新しい宮」を造ったことから、この地が「新宮(しんぐう)」と呼ばれるようになったとされています。

主祭神は、熊野川の速い流れを神格化した熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)と、その妻神である熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)。生命の再生を象徴する夫婦神として、古来より篤い信仰を集めています。

境内でひときわ存在感を放つのが、樹齢1000年ともいわれる御神木の「梛(なぎ)の木」。国の天然記念物に指定されており、国内最大級の巨樹として知られます。新宮市の市の木にも指定されており、地域の誇りでもあります。この木は、平清盛の嫡男・平重盛(たいらのしげもり)が1159年(平治元年)の熊野詣の際に手植えしたと伝えられています。御神木であることから、熊野信仰の広がりに伴って、全国の神社に梛の木が植えられるようになったと言われています。神事に榊(サカキ)ではなく梛(ナギ)を使う神社もあります。

梛は針葉樹ですが、広葉樹のように幅広の葉を持ち、主脈はなく葉脈が平行に走っていることから、梛の葉は非常に切れにくく、また左右対称の美しい形をしていることから、夫婦の縁が切れないようにとの思いを込めて、嫁に行く娘の鏡の裏やタンスに忍ばせて持たせる風習がありました。「縁が切れない」象徴として古くから縁結びや夫婦円満のお守りにされ、夫婦円満で過ごせるよう、源頼朝と北条政子も、夫婦円満を願って梛の葉を一枚ずつ持っていたという逸話が残されています。

また、「梛」は「凪(なぎ)」に通じることから、航海安全・交通安全・厄除け・開運・金運など、幅広いご利益があると信じられ、梛の葉は漁師や旅人の航海安全のお守りとされてきました。そのことから、広く災難除けや開運、金運のご利益があるとされ、財布などに入れておくとよいとされています。

熊野速玉大社では、この御神木の梛の実でつくられた「なぎ人形」や「なぎまもり」をいただくことができます。旅の安全と良縁を願い、ぜひ一つ手に取ってみてはいかがでしょうか。

熊野速玉大社を参拝したら、摂社・神倉神社にも足を運んでみてください。速玉大社から南へ約1km、熊野の神々が最初に降臨したとされる霊山です。

ここでの試練は、源頼朝が寄進したと伝わる、非常に急峻な538段の石段(※体力と時間に余裕をもって挑戦してください)。息を切らして登り切った先には、「ゴトビキ岩」と呼ばれる巨大な御神体が鎮座しており、その広場からは新宮市街地と熊野灘を一望する絶景が待っています。

出典:和歌山県公式観光サイト https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/71/

毎年2月6日、この神倉神社では「御燈祭(おとうまつり)」という勇壮な奇祭が行われます。神火を移した松明(たいまつ)を持った白装束の男性たちが、この急な石段を一気に駆け下りる姿は圧巻です。日本三大火祭りのひとつに数えられます。

この御燈祭は、新宮市出身の作家・中上健次が脚本を手がけた映画『火まつり』(1985年(昭和60年)公開)の題材になり、監督・柳町光男監督、主演・北大路欣也で、1985年(昭和60年)に公開されました。

この映画『火まつり』に着想を得た漫画家・ジョージ朝倉の漫画『溺れるナイフ』は、『別冊フレンド』にて2004年11月号から連載を開始し150万部以上の累計発行部数を誇り、監督・山戸結希、主演・小松菜奈と菅田将暉で実写映画化され、2016年(平成28年)に公開されました。

熊野那智大社:【現在の救済】と日本一の滝

熊野三山の中で「現在」の救済を担うとされるのが、「熊野那智大社」です。

熊野那智山の中腹に鎮座し、日本三名瀑のひとつ那智の滝に対する自然信仰から発生したと考えられ、317年(仁徳天皇5年)に社殿が現在の地に設けられたと伝えられています。

主祭神は熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ/イザナミノミコト)で、母なる神として再生と癒しの御神徳をもつとされています。

那智エリアは、「熊野那智大社(神社)」「那智山青岸渡寺(寺)」「那智の滝(飛瀧神社)」「大門坂(熊野古道)」の4大スポットが山の上から麓にかけて点在しています。

那智山への訪問方法は、大きく分けて2つのルートがあります。

- 熊野古道を歩く(体験重視) 「大門坂(だいもんざか)駐車場」に車を停めます(駐車無料)。ここから熊野古道の石畳を歩いて登る、体験重視のルートです。

- 車で一気に登る(時間・体力温存) 「熊野那智大社 駐車場」を目指します。この駐車場へは「神社防災道路通行料」として800円が必要ですが、那智大社・青岸渡寺のすぐそばまで車で行けるため、最も楽な方法です。

公共交通機関(バス)の場合は、熊野南海御坊バスでJR紀伊勝浦駅からJR那智駅経由で、体験派は「大門坂」バス停で下車、時間・体力温存派は終点の「那智山」バス停で下車します。終点まで約25分です。

時間と体力がある方には、ぜひ「大門坂」から熊野古道を歩くことをおすすめします。苔むした石畳と、樹齢数百年の杉木立が続く風景は、まさに「熊野古道」のイメージそのもの。473段の石段、約1.3km、所要時間40分ほどの道のりですが、平安時代の参詣者の息吹を感じられるはずです。

大門坂の駐車場には、なでしこジャパンの記念モニュメントの八咫烏のモニュメントが設置されています。

日本サッカーの始祖と呼ばれる中村覚之助(1878年(明治11年) - 1906年(明治39年))は、現在の和歌山県那智勝浦町に生まれました。東京高等師範学校(現在の筑波大学)に入学し、日本で最初の体操教師と言われる教授の坪井玄道が持ち帰った「アッソシェーションフットボール」を翻訳し、日本で最初のサッカーチームとされるア式蹴球部(現在の筑波大学蹴球部)を創設しました。

日本サッカー協会は、1921年(大正10年)に大日本蹴球協會として創立しました。1931年(昭和6年)に大日本蹴球協會旗章を制定しました。東京高等師範学校の蹴球部員であった協會理事長の内野台嶺(うちのたいれい)らが、東京高等師範学校の先輩である中村覚之助の出身地の熊野那智大社の八咫烏をヒントにして発案したとされています。彫刻家の日名子実三(ひなごじつぞう)が図案化しました。公益財団法人日本サッカー協会(JFA)の会旗及び標章規則で定められています。

サッカーを初めとした球技の神様としては、京都・今出川の白峯神宮があります。当ブログでは、「金刀比羅宮。さぬきのこんぴらさん。785段の石段の先に広がる絶景を訪ねる旅」の記事で、金刀比羅宮に関連する見どころとして白峯神宮に触れています。よろしければ、そちらもどうぞ。

大門坂の駐車場とバス停から250m程先に進むと、大門坂の石碑があります。

大門坂の石碑の左側から熊野古道の大門坂を登り始めます。登りきった場所にかつては熊野那智大社の大門があったことから大門坂と名付けられました。大門坂は、中辺路の中でも美しい石段が残されていて熊野古道らしさを感じられる場所です。

大門坂を上り始めるとほどなく振ヶ瀬橋(ふりがせばし)という小さな橋があります。橋を渡った先からは聖域となります。

振ヶ瀬橋の手前には、博物学の巨星で知の巨人と呼ばれる南方熊楠(みなかたくまぐす、1867年(慶応3年) - 1941年(昭和16年))が3年近く研究の拠点としていた大阪屋旅館跡があります。南方熊楠は和歌山城の城下町で生まれ、和歌山中学卒業後上京し、共立学校(現在の開成高校)を経て大学予備門(後の東京大学)に入学します。同窓生には、夏目漱石、正岡子規、秋山真之などがいました。大学予備門での定期テストで落第となって退学したのち、20歳からアメリカやイギリスに遊学し、33歳で帰国し和歌山県田辺市に定住し、生涯在野の研究者として過ごしました。白浜町には、南方熊楠記念館があります。

振ヶ瀬橋から先は、ひっそりとした石段が続きます。473段の石段を登ると駐車場があり、右手に進んでいくと門前町が現れ、土産物店などの間をさらに階段を上って抜けていくと熊野那智大社に到着します。

礼殿前の広場からは、眼下に広がる那智の原生林と山々の素晴らしい展望が開けています。礼殿左手の御縣彦社(みあがたひこしゃ)には八咫烏が祀られており、像が建っています。お導きの神様とされる「八咫烏」をモチーフにしたお守りや、可愛らしい「烏みくじ(おみくじ)」も人気です。

出典:田辺市熊野ツーリズムビューロー https://www.tb-kumano.jp/kumano-kodo/sanzan/kumano-nachi-taisha/

拝殿の脇にそびえ立つのが、樹齢約850年と伝わる御神木「那智の大楠(おおくす)」です。 高さ27m、幹回り約8.5mのこの巨樹は、平重盛(たいらのしげもり)の手植えと伝えられ、古くから人々の信仰を集めてきました。

この大楠の根元には大きな空洞があり、人が通り抜けられるようになっています。これを母の胎内に見立て、くぐり抜けることで「胎内くぐり(たいないくぐり)」と呼ばれ、無病息災や長寿のご利益があるとされています。

【体験の手順】

- 受付で護摩木(300円)もしくは絵馬(500円)を求め、願い事と氏名を記入します。

- 護摩木もしくは絵馬を持って、大楠の根元にある入り口から空洞の中へ入ります。

- 木の香りに包まれた神秘的な空間を通り抜け、出口へと向かいます。

- 出口にある護摩舎に護摩木を納め、お祈りします。

樹齢850年の生命力に包まれながら、胎内(空洞)をくぐり抜けて外の世界へ出る体験は、まさに「生まれ変わり」の儀式そのもの。那智山参拝の際は、ぜひこの神秘的な体験を通じて、新たな活力を授かってください。

熊野那智大社の隣には、如意輪観音を本尊とする那智山青岸渡寺(せいがんとじ)の本堂があります。

ここは、明治時代の神仏分離令によって分けられるまで、熊野那智大社と一体の存在でした。本宮や速玉では仏堂が廃されましたが、ここ那智では如意輪堂が残され「青岸渡寺」として独立しました。西国三十三所観音霊場の第一番札所でもあり、今も多くの巡礼者が訪れます。

青岸渡寺の本堂の後方には熊野那智大社の朱色の三重塔があり、その右手奥にある那智の滝とを同時に眺められるスポットは、熊野を象徴する絶景撮影ポイントとして人気です。

絶景を堪能したら、那智大社・青岸渡寺のエリアから下りていくと那智の滝前バス停に出ます (※「那智山」バス停から「那智の滝前」バス停までバスで移動も可能です)。駐車場は土産物店の有料駐車場があります。那智の滝前バス停前のあたりから、熊野那智大社の別宮・飛瀧神社(ひろうじんじゃ)の参道に入っていきます。参道を約40mほど下っていくと那智の滝の前に出ます。

那智の滝は、滝そのものが神であるため社殿はなく、落差133m・滝壺の深さ10mという壮観な姿で参拝者を迎えます。「華厳の滝(栃木県)」「袋田の滝(茨城県)」と並ぶ「日本三名瀑」に数えられ、延命長寿や浄化のご利益があるとされます。社務所で参入料を納めると、滝を間近に拝む舞台に進むことができ、その圧倒的な水しぶきとパワーを間近に感じられます。延命長寿の水とも伝えられている那智の滝の水を飲むこともできますので、ぜひその御神徳をいただきましょう。滝の水を用いて運勢を占えるおみくじもあります。

飛瀧神社でぜひ授かりたいのが、「注連縄守」です。 那智の滝の落ち口には、神域を示す大注連縄(長さ約26m)が張り渡されています。毎年2回(7月と12月)、神職が命綱なしで滝上へ向かい張り替える「御滝注連縄張替行事」が行われますが、このお守りは、実際に滝の注連縄として使われていた縄を切り分けて調製されたものです。 半年間、日本一の名瀑の水しぶきと神気を浴び続けたこのお守りは、強力な「災難除け」のご利益があるとされ、数に限りがある貴重な授与品です。

ちなみに、那智の滝は、滝の落口から滝壺まで真っ直ぐに落ちる一段の滝(直瀑)としては日本で2位の高さを誇る滝です。直爆で落差日本一は、北海道蘂取郡(しべとろぐん)蘂取村(しべとろむら)にある、落差140mのラッキベツの滝です。ラッキベツの滝は、択捉島の北東端近くにあり、いわゆる北方領土で、日本の施政権が及んでおらず訪問することが難しい状況にあります。

お参りしたら、那智の滝前バス停前に戻り車道を下っていきましょう。バスに乗ってもいいですが、徒歩であれば途中から熊野古道へと戻り大門坂に下りることができます。自然・歴史・信仰が融合した熊野那智大社は、まさに「祈りの道」の原点といえる聖地です。

熊野本宮大社:【未来の救済】と聖地の原点「大斎原」

熊野三山の中で「未来」の救済(来世)を担うとされるのが、この「熊野本宮大社」です。

熊野信仰の総本宮として全国約3,000社の野神社・十二所神社の総本社にあたります。創建は崇神天皇65年(紀元前33年)と伝わり、熊野川・音無川・岩田川が合流する中州・大斎原(おおゆのはら)に祀られたのが始まりとされています。

主祭神は、川を神格化したと考えられている家津美御子大神(けつみみこのおおかみ/スサノオノミコト)です。

アクセスと駐車場:「世界遺産熊野本宮館」が拠点

参拝の拠点は、鳥居前に田辺市が開設した「世界遺産熊野本宮館」が便利です。路線バスの「本宮大社前」バス停もここにあり、無料の駐車場も完備されています(ほかにも瑞鳳殿の隣や河原にも無料駐車場があります)。

館内には世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』に関する展示もあり、参拝前後に立ち寄るのがおすすめです。

参拝の順序と見どころ

熊野本宮大社の参拝順は、本殿(現社地)→産田社(うぶたしゃ)→大斎原の順に巡るのが正式とされています。

熊野本宮大社の鳥居をくぐって、杉木立の参道を進みましょう。

158段の石段を登ると神門が現れます。その奥には四つの神殿が並び、参拝の順序は次の通りです。

①証誠殿(本宮・第三殿)

②中御前(結宮・第二殿)

③西御前(結宮・第一殿)

④東御前(若宮・第四殿)

四ヶ所を参拝したら、神殿右手の「満山社」にもぜひ足を運びましょう。八百萬の神々を祀る“結びの社”として、縁結びや人とのご縁を願う参拝者に人気です。

旅の記念に「八咫烏(やたがらす)ポスト」

社務所の前には、熊野の神の使い「八咫烏」をモチーフにした、黒くて可愛らしいポストが立っています。 これは通常のポストとして手紙を投函できるだけでなく、社務所では投函用の記念スタンプや、ハガキとして使える「八咫烏ポスト絵馬」も販売されています。ぜひ旅の記念に利用してみてください。

必見!「産田社」と聖地の原点「大斎原」

熊野本宮大社の参拝を終えたら、参道を戻って鳥居を出て、道路を渡って大斎原へ向かう途中(民家の脇に標識があります)、まず末社である「産田社(うぶたしゃ)」に立ち寄ります。 ここは「伊邪那美命(イザナミノミコト)」の荒御魂が祀られており、新しいものを生み出すパワーが感じられます。ぜひこちらにもお参りしましょう。

産田社を過ぎると、いよいよ聖地の原点「大斎原(おおゆのはら)」が見えてきます。

熊野本宮大社は、もともと崇神天皇の時代(紀元前33年)に、熊野川・音無川・岩田川が合流するこの中州に創建されたと伝えられています。かつては、上四社、中四社、下四社、拝殿、楼門、神楽殿、能舞台など多くの社殿が建てられていました。しかし、1889年(明治22年)の「十津川大水害」で、拝殿や楼門など多くの社殿が流失。難を逃れた上四社(現在の本殿)が、1891年(明治24年)に大斎原から北方数百メートルの現在の場所へ移築されたのです。

現在、大斎原には、2000年(平成12年)に建てられた高さ33.9mの耐候性を持つ鋼製の大鳥居がそびえ立ち、日本一の大きさを誇ります。再建できなかった流失した神々を祀る二基の石の祠もあり、周囲の風景と調和し荘厳な景色を作り出しています。

熊野本宮大社の鳥居から大斎原の大鳥居までは、産田社を経由して、約350m(徒歩5〜10分)です。

本ブログでは、「新潟・弥彦山。スカイツリーと同じ標高634m! 絶景とパワースポットを満喫する旅」の記事で、弥彦山の周辺の見どころとして、1982年(昭和57年)の建造時には日本一でしたが、現在は第3位の大きさを誇る彌彦神社の鳥居に触れています。よろしければ、そちらもどうぞ。

ただ見るだけでは終わらない、旅の深層ガイド

熊野の神さびた気候風土

紀伊半島の誕生と熊野の地形

熊野(くまの)は、紀伊半島南部に広がる地域です。

今からおよそ7,000万年前から1,500万年前にかけて、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込み、その境界にたまった堆積物が押し上げられて陸地が誕生しました。 1,500万年前から1,400万年前には、マグマ活動による隆起が続き、日本最大の半島である紀伊半島が形成されます。

国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の研究によると、紀伊半島の先端・潮岬沖の地下には、沈み込むフィリピン海プレート上に周辺より硬く重いドーム状の岩体が存在することがわかっています(出典:海と地球の情報サイト JAMSTEC BASE「沈み込むフィリピン海プレートの上に異様な岩体を発見」)。

隆起した陸地は大峰山脈や大台ヶ原など標高1,500mから2,000m級の山々が連なる紀伊山地となりました。紀伊山地の最高峰は大峰山脈の八経ヶ岳(はっきょうがたけ)で標高1,915mです。近畿地方の最高地点でもあります。

紀伊半島は急峻な山塊が黒潮に突き出す地形のため、太平洋の温暖で湿潤な空気が山地にぶつかることで年間降水量が3,000mmを超える日本有数の多雨地帯です。大量に降った雨は、山を削り、激しい川となり、深い谷を刻み、急流となって海へと流れ込みます。

中でも、紀伊山地を貫く熊野川(新宮川水系)は、延長183kmの一級河川。大峰山系に降った雨が多くの支流を合わせながら十津川渓谷を南に向かい、大台ヶ原を水源とする北山川と合流し熊野灘に注ぎます。上流では「天ノ川」「十津川」、下流では「熊野川」と呼ばれ、奈良・和歌山・三重をつなぐ大動脈です。下流部分では和歌山県と三重県の県境となっています。

熊野の森と海が育む風景

多雨な気候が育む熊野の森は、古くから「木の国(紀の国)」と呼ばれてきました。 その名の通り、豊かな森林資源を背景に、吉野杉などの名木が神社仏閣の建築材として全国に運ばれ、日本の木の文化を支えました。

また、急峻な山地がが海岸まで迫るため、紀伊半島南部ではリアス海岸が発達。険しい断崖や入り組んだ湾が続き、平野はわずか。そのため、古くから海とともに暮らす文化が根づき、浦々に小さな集落が形成され、海路が発達し、操船技術や造船文化が発達しました。船の材料に使われる豊富な木材があることも海を活かす生活を支えました。豊かな森と海の恵みが、熊野の人々の暮らしを形づくってきたのです。

温泉も豊富で、南紀白浜温泉は『万葉集』にも詠まれ、道後温泉(愛媛県)・有馬温泉(兵庫県)と並ぶ「日本三古湯」の一つ。『日本書紀』には、当時の天皇が訪れた記録も残ります。

熊野の歴史と信仰

この「険しい山」と「深い森」、「激しい川」に囲まれた熊野は、京の都から見れば「近いようで、最も遠い場所」でした。物理的な孤立は、人々に畏敬の念を抱かせました。熊野は「神々が宿る神秘的な領域」であると同時に、海の彼方にある「黄泉(よみ)の国」に続く地、すなわち「死と再生」の境界として捉えられたのです。「熊野」という地名の由来には諸説あり、「クマ(隅)=(都からみて)奥まった場所」説のほか、「供物(クモツ)」「神(カム)」に由来する説もあります。

日本で初めて行政区画を定めたのは、第13代天皇の成務天皇(せいむてんのう)と言われています。成務天皇は四世紀中頃に在位されたとされていますが、実在性が疑われています。熊野はひとつの行政区画とされ熊野国造(くまののくにのみやつこ)が置かれました。

第36代天皇である孝徳天皇(在位:645年 - 654年)の時代には、熊野は牟婁(むろ)郡として紀伊國に編入されました。牟婁郡は、北牟婁、南牟婁、東牟婁、西牟婁に分かれていて、全てが紀伊國に含まれました。幕末まで熊野は紀伊国の一部として歴史を刻みます。このことからも、熊野が「ひとまとまりの特別な聖域」として認識されていたことがわかります。

出典:https://inabana.com/wp-content/uploads/2023/06/kumtut-03L.jpg

近代の熊野と現在

明治の廃藩置県により、熊野地域は行政的に再編され、曲折はあったものの、東牟婁・西牟婁は和歌山県へ、北牟婁・南牟婁は三重県へ分かれました。

1936年(昭和11年)には、紀伊半島の山岳、川や滝や谷、海岸・海中などからなる、奈良県・三重県・和歌山県の3県に跨がる吉野熊野国立公園が指定。その後、1967年(昭和42年)には高野山エリアが高野龍神国定公園に指定されました。

この地の「隔絶性」は、現代に至るまで続いています。戦後になっても交通の発達は遅れ、国鉄紀勢本線が全線開通したのは1959年(昭和34年)。さらに現在でも、紀伊半島を一周する紀勢自動車道は全通しておらず、南端部の「すさみ串本道路」区間では地質的課題から開通が遅れており、2027年(令和9年)開通予定となっています。

1,500万年前の火山活動が、現代の高速道路工事を阻んでいる──。 この事実こそ、熊野の「神さびた気候風土」が単なる伝説ではなく、今もなお続く物理的な現実であることの何よりの証左です。

熊野の自然は今なお厳しく、深い森と清流、そして荒々しい海が織りなす風景は、人々の信仰と暮らしを支え続けています。

紀伊半島の霊場と熊野三山

紀伊半島の霊場とその歴史

日本神話の時代から熊野は重要な舞台として登場します。日向(九州)にいたカムヤマトイワレビコ(神武天皇)は大和(奈良県)を目指して東へ進みますが、道中で数々の困難に直面します。その際、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の使いである八咫烏(ヤタガラス)の導きにより、熊野から山々を越えて大和の橿原の宮(奈良県橿原市)に至り、初代天皇として即位しました。 この伝承から、八咫烏は「目的地に導き勝利もたらす神」として崇敬を集め、現在も日本サッカー協会のシンボルマークとして採用されています。

奈良時代に仏教の影響が紀伊山地にも及ぶと、高野山・吉野大峯・熊野の三地域はそれぞれ独自の聖地・霊場として発展していきます。

高野山は、816年(弘仁7年)に弘法大師・空海が真言密教の道場として開いた地で、金剛峯寺を中心に発展し、一大宗教都市となっています。高野山(和歌山県)は比叡山(滋賀・京都府)、恐山(青森県)と並び「日本三大霊山」の一つに数えられています。日本三大霊山、日本三大霊地、日本三大霊場など類似の表現がありますが、ここでは日本三大霊山とします。

当ブログでは、「恐山。唯一無二の景観と死者に会える場所。現世を生きる人の巡り方」の記事で、恐山について詳しく説明しています。よろしければ、そちらもどうぞ。

吉野大峯は、7世紀に実在した修験道の祖・役小角(えんのおづぬ)が参籠修行を行った場所で、修験道の根本道場です。吉野山の金峯山寺や、山上ヶ岳(1,719m)の山頂近くの大峯山寺は今も修行の場として続きます。山上ヶ岳は現在も女人禁制を守る霊峰です。

熊野三山(くまのさんざん)とは、熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の総称です。起源はそれぞれ異なるものの、もとは熊野の自然そのものを神として崇めた自然崇拝が源流と考えられています。熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の三社はそれぞれ個別に発展していきます。

熊野三山では、奈良時代に入ってきた仏教の影響を受け、平安時代には本地垂迹(ほんじすいじゃく)思想により神仏習合が進みました。本地垂迹とは、日本古来の八百万の神々は実は様々な異国の仏が化身として日本に現れた権現であるという、仏教が日本に伝来し普及していくと共に発展した神仏習合思想のひとつです。

- 熊野本宮大社の家都美御子神(けつみみこのかみ)は 阿弥陀如来

- 熊野速玉大社の熊野速玉男神(くまのはやたまおのかみ)は 薬師如来

- 熊野那智大社の熊野牟須美神(くまのむすみのかみ)は 千手観音

これら三神(三仏)は熊野三所権現と呼ばれ、三神(三仏)以外の神にもそれぞれ仏名を配しており,全部で十二社あることから熊野十二社権現とも呼ばれています。12世紀には、三社はお互いに三所(十二所)権現を祀りあうようになって一体化していきます。熊野の三社は神社ですが、仏教とのつながりが強いことから。三山と呼ばれています。

平安時代前期には、第59代天皇である宇多天皇(867年(貞観9年) - 931年(承平元年))が、醍醐天皇に譲位し宇多法皇となっていた907年(延喜7年)に上皇として始めて熊野に詣でています。

平安時代中期では、第65代天皇である花山天皇(968年(安和元年) - 1008年(寛弘5年))が、19歳で出家して播磨國書写山の圓教寺に入ります。その後、比叡山延暦寺で受戒して法皇になりました。花山法皇は、991年(正暦2年)に熊野に御幸します。那智山で参籠していたところ、枕元に現れた熊野権現から、奈良時代の718年(養老2年)に徳道上人が定めた三十三の観音霊場を再興するようお告げを受けました。お告げに従い、花山天皇が三十三の観音霊場を巡礼したことが「西国三十三所観音巡礼」として現在まで継承されています。花山天皇は、2024年(令和6年)放送の吉高由里子主演のNHK大河ドラマ「光る君へ」で本郷奏多が演じています。

当ブログでは、「姫路城。日本で最初の世界文化遺産。白鷺が舞う不滅の城を訪ねる旅」の記事で、西国二十七番札所の播磨國書写山圓教寺に触れています。よろしければ、そちらもどうぞ。

熊野三山の信仰と浄土思想

平安時代後期になると、武士が台頭し貴族政治が衰え治安が悪くなっていくのと合わせ、釈迦の正しい教えが全く行われなくなる時代が来るという末法思想が広がり、死後に極楽浄土へ生きたいと願い阿弥陀如来を信仰する浄土教が盛んになります。熊野はそれぞれ次のように位置づけられました。

- 熊野本宮大社:西方極楽浄土

- 熊野速玉大社:東方浄瑠璃浄土

- 熊野那智大社:南方補陀落浄土

熊野詣は、浄土へ詣り帰ってくるということであり、すなわち「死と再生」「よみがえり」を意味し「よみがえりの聖地」として信仰を集めました。

熊野三山は、身分の貴賎や老若男女の隔てなく、障碍者や病気の人など他の聖地では忌避されがちな人も関係なく全ての人を受け入れたことから、非常に人気となりました。

熊野古道と参詣の道

熊野三山への参詣道として整備されたのが「熊野古道」です。代表的なルートは以下の通りです。

- 京・大阪から田辺を経て中辺路(なかへち)へ至る「紀伊路」

- 田辺から山を越え三山を巡る「中辺路(かなへち)」

- 紀伊半島南端を回る「大辺路(おおへち)」

- 高野山と熊野本宮を結ぶ「小辺路(こへち)」

- 伊勢神宮と熊野を結ぶ「伊勢路」

- 吉野から熊野へ修行者が通った「大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)」

貴人の熊野参詣には、案内人として先達と呼ばれる修験者がいました。修験者達は、参詣者の道中の守護を祈願するために、道沿いに多くの神社を整備しました。これらの神社を王子と呼び、儀礼を行う場所でした。王子は12世紀から13世紀にかけて整備され、数は時代によって増減しますが100ヶ所以上あり、「多くの」を意味する九十九を付けて九十九王子(くじゅうくおうじ)と呼ばれています。

東京都北区に王子という地名があり、JR京浜東北線や東京メトロ南北線の駅があります。この王子とは、熊野三山の熊野十二所権現のひとつである若宮(若一王子(にゃくいちおうじ)=天照大神)のことで、1322年(元亨2年)に一帯を治めていた豊島氏が熊野十二所権現の若一王子を勧請したことが王子という地名の由来であり、現在も東京都北区王子本町に王子神社があります。

天皇・上皇・法皇による熊野への行幸・御幸は、平安時代初期の907年(延喜7年)の宇多上皇に始まり、花山法皇の2度、白河上皇の9度、鳥羽上皇21度、崇徳上皇の1度、後白河上皇34度、後鳥羽上皇の28度、後嵯峨上皇の2度と続き、鎌倉時代の1281年(弘安4年)の亀山上皇の御幸まで続きました。

平安時代の熊野詣の記録が残っています。後鳥羽上皇の熊野詣に同行した藤原定家の「熊野道之間愚記(後鳥羽院熊野御幸記)」(国宝、三井記念美術館蔵)によると、1201年(建仁元年)10月5日に京の都を出発し、淀川を下って大坂に出て、海岸沿いを南下し、口熊野と呼ばれた田辺から山中に入り、16日に熊野本宮大社、18日に熊野速玉大社、19日に那智の滝を詣で、26日に京に戻っています。全22日間を要しています。

鎌倉時代までには熊野三山を詣でるためのルートが整備され、庶民にも広がり多くの参詣者が列をなして歩くほどに盛んになり「蟻の熊野詣」と形容されました。

江戸時代に入り、徳川家康の十男で紀伊國和歌山藩初代藩主である徳川頼宣は、熊野三山の復興に力を入れます。戦のない時代となり庶民が旅するようになります。「伊勢に七度 熊野に三度」という言葉が生まれ、伊勢神宮と合わせて熊野三山にお詣りするルートが確立されます。

出典:新宮市観光協会のサイト https://www.shinguu.jp/kumanokodo2

熊野の地域社会と歴史

9世紀には熊野三山を統括する熊野別当職が設けられ、熊野別当職を世襲した熊野別当家は、新宮に本拠を置く新宮別当家と、本宮と田辺を拠点とする田辺別当家に分かれました。熊野は、海に面し平地が少ないという地理的な状況から操船技術が発展し、やがて水軍を組成し紀伊半島西側の紀淡海峡や瀬戸内海へも勢力を伸ばしていきます。熊野別当は熊野水軍も統括していました。新宮別当家は源氏と、田辺別当家は平家と結びつきが強く、源平合戦の最終戦となった1185年(寿永4年/ 元暦2年)の壇ノ浦の戦いでは、平氏寄りであった熊野別当の湛増が源氏方に付き、源氏の勝利に大きく貢献しました。

また、全国で2番目に多い姓「鈴木」の発祥地も熊野にあります。熊野速玉大社の禰宜であった穂積氏の子孫・鈴木基行が初めて名乗ったとされ、藤白神社(和歌山県海南市)が鈴木姓の発祥の地です。境内の鈴木屋敷は2023年に復元され、一般公開されています。

日本で二番目に多い苗字である「鈴木」は、大和國北部の一部地域を本拠地とした古代豪族である穂積氏の子孫の流れを汲み、熊野速玉大社の禰宜であった穂積国興の次男である鈴木基行(すずきもとゆき)が初めて名乗った姓です。鈴木氏は、九十九王子の中でも別格とされた五体王子のひとつである藤白神社(和歌山県海南市藤白)の神官を務めました。藤白の鈴木氏は、ここを拠点にして全国に熊野信仰を広めたため、全国に鈴木姓が多くなったと言われています。

藤白神社にある鈴木屋敷は「鈴木」姓の発祥の地とされ、藤白鈴木氏が1942年(昭和17年)に途絶えた後は荒れ果てていましたが、2015年(平成27年)に鈴木屋敷も含めた藤白神社が国の史跡に指定されたことを受け、2023年(令和5年)に復元され一般公開されています。JR海南駅から約1.5kmです。無料の駐車場があります。拝観料300円です。鈴木屋敷復元のための事業費は約1億5千万円で、国と和歌山県と海南市が6割を負担し、4割をクラウドファンディングで賄いました。

現代の熊野三山

2004年(平成16年)、「紀伊山地の霊場と参詣道(Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range)」として、熊野三山、高野山、吉野・大峯、そしてそれらを結ぶ古道群がユネスコ世界文化遺産に登録されました。 2016年(平成28年)に軽微な変更がなされました。

現在、熊野三山の三社はそれぞれ独立した宗教法人として活動していますが、「自然と共に生き、祈る」という熊野信仰の精神は、今も人々の心に受け継がれています。

熊野三山を120%楽しむ旅行プラン2選

プラン作成の考え方

熊野の旅は、「どの交通手段を選ぶか」「どこを宿泊拠点にするか」「何を一番体験したいか」という3つの変数によって、その最適解がまったく変わってきます。

ここでは、前のセクションで提示した「王道1泊2日モデルコース」とは異なる、旅の目的とスタイルに合わせた2つのプラン案を提示します。

プラン例① 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を巡る旅

2004年(平成16年)に登録された世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の中核をなす「高野山」「吉野大峯」「熊野三山」の三大霊場すべてを巡る、3泊4日の巡礼の旅です。

真言密教の聖地・高野山、修験道の中心地・吉野大峯、そして神仏習合の象徴である熊野三山――。この三つの聖地は、古代から、熊野古道・大峯奥駈道・高野山町石道などの参詣道で結ばれた、「祈りのネットワーク」であり、千年以上にわたり人々の信仰と文化を支えてきました。ここを巡る旅は、単なる観光ではなく、日本人の精神文化の源流を辿る時間でもあります。

このプランでは、大阪起点をモデルケースとし、「高野山 → 吉野大峯 → 熊野三山」の順で巡る、自動車と公共交通機関の両方で実現可能な巡礼ルートを紹介します。

名古屋方面からは、反対に巡る「熊野三山 → 吉野大峯 → 高野山」の順が効率的です。伊勢・尾鷲方面から熊野本宮・那智を経て北上するルートは、古代の“伊勢路”を辿る形にもなります。

東京方面から飛行機を利用する場合には、「羽田空港 → 南紀白浜空港 → 熊野三山 → 吉野大峯 → 高野山 → 関西国際空港 → 羽田空港」 がスムーズ。帰りは新大阪から新幹線も可能です。

交通手段は、自動車(レンタカー)を利用するのが便利で融通も利きますが、慣れない山道を運転することになりますので注意が必要です。

公共交通機関の場合は、南海電鉄・高野山ケーブルカー(高野山へのアクセス)、近鉄電車(吉野大峯へのアクセス)、吉野ロープウェイ(吉野へのアクセス)、南海りんかんバス(高野山内)、奈良交通バス(大峯へのアクセス、吉野⇔熊野)、熊野御坊南海バス(熊野エリア)、龍神自動車(白浜⇔新宮、高野山⇔熊野)などを利用することになります。様々な乗り物に乗れるのも楽しみの一つでしょう。それぞれの接続を調べながらルートを組むと、公共交通だけでも十分に三霊場を巡ることが可能です。

【1日目】高野山:天空の宗教都市を歩く

高野山は、真言宗の開祖・弘法大師(空海)が開いた“天空の宗教都市”。標高約900メートルの山上に広がるこの聖地は、今なお僧侶や修行者が生活する生きた信仰の地です。

山全体が「一山境内地」とされ、高野山真言宗・総本山金剛峯寺(こんごうぶじ)の境内にあたります。町全体が宗教都市としての趣を持ち、訪れる人々を静けさと荘厳な空気で包み込みます。

この日は、高野山の三大聖地「金剛峯寺」「壇上伽藍」「奥之院」を中心に巡りましょう。

金剛峯寺:高野山真言宗の総本山

まずは、山の中心にある金剛峯寺へ。高野山真言宗全体を統括する総本山で、豊臣秀吉が母の菩提を弔うために建立した寺を起源とします。のちに隣寺と統合され、現在の名に改称されました。

広大な主殿や奥書院には、狩野派による襖絵が残り、特に「柳の間」は豊臣秀次が自刃した場所として知られています。また、境内には日本最大級の石庭「蟠龍庭(ばんりゅうてい)」が広がり、静かな時間を過ごすのに最適。白砂に龍が雲を泳ぐ姿を表現した見事な庭園は、訪れる人の心を穏やかにします。

壇上伽藍:高野山信仰の中心地

次に向かうのは、弘法大師が高野山を開いた際に最初に整備した地「壇上伽藍(だんじょうがらん)」。817年(弘仁10年)、弟子たちと共にこの場所の建立を始め、約20年かけて完成しました。

ここは密教の宇宙観を体現した聖地であり、参拝の際は時計回り(右回り)で巡るのが作法です。朱塗りの「根本大塔(こんぽんだいとう)」は、高野山の象徴とも言える存在。内部には大日如来を中心とした曼荼羅世界が広がり、荘厳な色彩と迫力ある仏像群に圧倒されます。

隣接する「金堂(こんどう)」は主要な法要が行われる総本堂で、日々多くの僧侶が修法を行います。弘法大師が住んでいた「御影堂(みえどう)」も見逃せません。

奥之院:弘法大師が眠る聖地

午後は、高野山信仰の核心「奥之院(おくのいん)」へ。

「一の橋」から、弘法大師が今も永遠の瞑想を続けているとされる「弘法大師御廟(ごびょう)」まで、約2kmの参道が続きます。 樹齢数百年から千年に及ぶ杉木立が天を覆う参道脇には、皇族、戦国大名(織田信長、豊臣一族、武田信玄、上杉謙信など)から庶民まで、あらゆる階層の20万基を超える供養塔や墓石が並びます。

最奥の御廟橋を渡れば、そこは聖域。弘法大師御廟の拝殿にあたる「燈籠堂(とうろうどう)」には「消えずの火」とよばれる火が1000年近く灯り続けています。厳かな光と、霊気に満ちた静謐な空気は、まさに圧巻の一言です。ここで静かに手を合わせる時間は、訪れる人の心を深く鎮めてくれます。

交通:大阪市内→高野山

- 公共交通の場合:

南海電鉄「なんば駅」 →(南海高野線の特急「こうや」で約1時間半)→ 「極楽橋駅」。

「極楽橋駅」 → (南海高野山ケーブルで約5分) →「高野山駅」

「高野山駅」からバスで金剛峯寺方面へ。山内は南海りんかんバスが便利です。 - 自動車の場合:

大阪市内 → 阪和自動車道「岸和田和泉インターチェンジ」 → 国道480号線で高野山ま約43km(約1時間15分)。

高野山内には各所に駐車場があります(高野山内駐車場マップ)。

宿泊

高野山では、ぜひ宿坊(しゅくぼう)体験を。これは寺院が運営する宿泊施設で、単なる宿泊以上に“心を整える時間”を体験できます。

夕食には、肉や魚を一切使わない精進料理が供され、山の恵みとだしの旨味を活かした繊細な味わいを楽しめます。翌朝は、僧侶の導きによる早朝の勤行(おつとめ)に参加し、写経や座禅を体験することも可能です。

静寂に包まれた宿坊で夜を過ごし、翌日の旅への心の準備を整えましょう。

出典:和歌山県公式観光サイト https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/detail_524.html

【2日目】修験道の聖地・吉野:「祈りの原点」に触れる

奈良県の吉野は、修験道(しゅげんどう)発祥の地。役行者(えんのぎょうじゃ)によって開かれたこの地は、古来より山岳信仰の中心として栄え、今もなお多くの行者が訪れる“祈りの山”です。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産のひとつである「金峯山寺(きんぷせんじ)」は、修験道の総本山。境内の国宝・蔵王堂(ざおうどう)には、秘仏・本尊金剛蔵王大権現三体が安置されています(ご開帳時期は限定)。堂々たる木造建築の迫力と、厳かな空気に包まれる瞬間は、まさに“祈りの原点”に触れる体験です。

金峯山寺(きんぷせんじ) ― 修験道の中心、国宝の蔵王堂

吉野山の中腹にそびえる金峯山寺は、修験道の総本山であり、古くから山岳修行の中心地とされてきました。本尊・蔵王権現(ざおうごんげん)は、怒りの形相で邪悪を打ち砕くとされる日本独自の神仏習合の守護神。三体の蔵王権現像のうち中尊は高さ7mを超え、「日本最大の秘仏」として知られます。ご開帳は数年ごとに行われる貴重な機会です。

境内には、国宝の仁王門や、文化財指定を受けた堂宇が点在。金峯山寺の建築群と周辺の町並みは、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の中核をなしています。

吉水神社 ― 南朝ゆかりの歴史を感じる

金峯山寺から徒歩約10分の高台にある吉水神社(よしみずじんじゃ)は、かつて南朝の皇居として後醍醐天皇が拠点を置いた場所で、かつては「吉水院(よしみずいん)」と呼ばれていました(吉の字は口の上に土かんむり)。

義経・弁慶が潜伏した「潜居の間」や、豊臣秀吉が花見を楽しんだ「花見の間」など、歴史好きにはたまらない見どころが点在します。

境内からは、桜の名所として名高い「一目千本(ひとめせんぼん)」の絶景を一望できます。

吉野山の街歩き ― 茶店と古民家が並ぶ参道

参道沿いには、古民家を改装した茶店や土産物屋が並び、名物の「柿の葉寿司」や「葛もち」などを楽しめます。春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と、四季折々の山の表情を楽しめるのも吉野の魅力です。

時間に余裕があれば、バスを利用して上千本・奥千本方面へ。特に「花矢倉展望台」からの眺めは圧巻で、眼下に上千本、中千本、蔵王堂を見下ろせ、葛城・金剛の山並みが大パノラマとなって望める。駐車場もあります。

大峯山寺(おおみねさんじ) ― 修験者の聖地へ(上級向け)

さらに修験道の修行地・大峯山寺を訪ねるなら、近鉄吉野線「下市口駅」から奈良交通バス「洞川(どろがわ)温泉行き」で約1時間半。終点「洞川温泉」から徒歩約4時間半で山上に到達します。ただし、洞川温泉を過ぎて約3km先の「大峯大橋」以降は女人禁制となっていますので注意が必要です。

自動車の場合は、京奈和自動車道「五條北IC」から国道309号経由で洞川温泉まで約38km(約1時間)。

洞川温泉街には宿泊施設や温泉旅館もあります。

交通:高野山→吉野

- 公共交通の場合:

南海高野線「極楽橋駅」→ 橋本駅でJR和歌山線に乗り換え → 吉野口駅 → 近鉄吉野線で「吉野駅」へ(河内長野駅経由で近鉄に乗り換えるルートもあります。)。

「吉野駅」から徒歩3分で吉野山ロープウェイの「千本口駅」

「千本口駅」→ (吉野山ロープウェイで約3分)→ 「吉野山駅」 (※日本最古の現役ロープウェイ。日本機械学会「機械遺産」指定)。

吉野山駅から金峯山寺までは徒歩約15分(約500m)。バス利用も可。 - 自動車の場合:

国道480号線 → 京奈和自動車道「紀北かつらぎインターチェンジ」または「五條北インターチェンジ」から国道370号・169号経由で吉野山方面へ。

金峯山寺に駐車場はないため、約1km手前の「下千本駐車場」を利用。駐車場からはバスあり。

宿泊

2日目の宿泊は、吉野温泉や門前町の旅館・宿坊がおすすめです。高野山の「精進料理」とは異なり、吉野では山の幸を中心とした会席料理(肉や魚も出ます)を楽しめるところが一般的です。温泉でゆったりと疲れを癒やし、翌日の熊野への旅に備えましょう。

出典:吉野山観光協会 https://yoshinoyama-kankou.com/temples/金峯山寺蔵王堂/

【3日目】熊野本宮大社へ:「よみがえり」を祈る

紀伊半島縦断の旅 3日目は、修験道の聖地・吉野から、紀伊半島を縦断する大移動日です。高野山(真言密教)、吉野(修験道)を経て、いよいよ「よみがえりの聖地」熊野へ。3日目は熊野三山のひとつ「熊野本宮大社」を目指します。

熊野本宮大社 ― 全国熊野神社の総本宮

記事の前半で詳しくご紹介した、全国の熊野神社の総本宮「熊野本宮大社」を参拝します。熊野三山の中で「未来」の救済(来世)を担うとされています。

杉木立の参道と158段の石段を登り、荘厳な檜皮葺(ひわだぶき)の社殿群に足を踏み入れた瞬間、これまで巡ってきた高野山・吉野とは異なる、すべてを受け入れる神仏習合の懐の深さが肌で感じられるでしょう。

大斎原(おおゆのはら) ― 巨大鳥居がそびえる聖地の原点

熊野本宮大社参拝後は、徒歩約10分の場所にある旧社地「大斎原(おおゆのはら)」へ。熊野川・音無川・岩田川の合流点に広がる熊野本宮大社発祥の地で、現在は日本一の大鳥居がそびえ立っていて、聖地の原点を体感できます。

熊野信仰に息づく「神仏習合」と「よみがえり」

熊野信仰は神道と仏教が融合した神仏習合の典型であり、“老若男女・身分・宗派を問わず誰でも救われる”という開かれた信仰が熊野の特徴です。古来より多くの人々が「再生」「よみがえり」を願って訪れた場所です。

熊野詣の根底にあるのは、「死と再生」「よみがえり」というテーマ。現代の旅人にとっても、熊野は“自分をリセットする場所”として特別な意味を持ち続けています。

交通:吉野→熊野本宮大社

- 公共交通の場合:

近鉄「吉野駅」から近鉄線・橿原線で「大和八木駅」へ。

そこから奈良交通の「八木新宮特急バス」に乗車し、「本宮大社前」で下車。この路線は全長169.9㎞、停留所の数は168、日本一長い路線バスとして知られています。所要5時間以上。まさに“熊野詣の道”そのものを体感できる移動手段です。

大和八木駅から近鉄特急で松阪駅でJRに乗り換え新宮駅に向かうこともできます。 - 自動車の場合:

吉野山から、紀伊半島を縦断する大動脈「国道168号線」をひたすら南下します。

金峯山寺から熊野本宮大社までは約100km、約2時間半~3時間のロングドライブです。途中には十津川温泉や谷瀬の吊り橋など、立ち寄りスポットも点在します。山間の景色を楽しみながら進みましょう。

宿泊

この日の宿泊は、熊野本宮大社から車で約10分(バスもあります)の場所にある、日本最古の温泉のひとつ「本宮温泉郷(湯の峰・川湯・渡瀬温泉)」が最適です。

湯の峰温泉では、世界遺産に登録された公衆浴場「つぼ湯」に浸かり、熊野詣の巡礼者と同じく「湯垢離(ゆごり)」を行い、聖地での禊ぎと旅の疲れを癒しましょう。

川湯温泉なら、川底から湧き出る野趣あふれる“My露天風呂”でこの地の自然のパワーを感じ、エネルギーを補充しましょう。

【4日目】熊野那智大社・熊野速玉大社へ :熊野信仰の全貌に出会う

紀伊半島を巡る「祈りの旅」もいよいよ最終日。

この日は残る二社「速玉」と「那智」を巡ります。熊野信仰の“始まり”に触れ、熊野を象徴する“絶景”に出会う、三山踏破のクライマックスです。熊野三山のすべてをめぐることで、「再生」「祈り」「自然への畏敬」という熊野信仰の全貌に触れることができます。

熊野速玉大社 ― 熊野信仰のはじまりに触れる

熊野川河口の町・新宮市に鎮座する熊野速玉大社は、朱塗りの社殿が印象的で、熊野三山の中で「過去」の救済を担うとされています。

熊野速玉大社の摂社・神倉神社は、熊野の神々が最初に降臨したと伝わる神倉山(ごとびき岩)を御神体としており、登拝すれば古代の信仰の息吹を感じられます。険しい石段を登り切った先から望む新宮の街と熊野灘の景観は圧巻です。

熊野那智大社 ― 滝とともにある祈りの聖地

那智勝浦町に鎮座する熊野那智大社は、熊野三山の中で「現在」の救済を担うとされています。

隣接する青岸渡寺(せいがんとじ)と、落差133mを誇る那智の滝を背景にした三重塔との光景は、まさに熊野を代表する絶景です。

熊野古道「大門坂」の雰囲気を味わいながら石段では、石畳の参道と杉並木が織りなす静謐な空間が広がります。平安時代の熊野詣で人々が歩いた道を、少しだけでも歩いてみることで、祈りの歴史が身近に感じられるはずです。

自然そのものを神として敬う熊野信仰の精神が、この那智の滝を中心に息づいています。滝のしぶきを浴びながら参拝すれば、旅の終盤にふさわしい「浄化と再生」の感覚を味わえるでしょう。長い参詣の果てにたどり着く熊野那智大社は、“旅の終着点”であると同時に、“新しい一歩を踏み出す場所”でもあります。

交通①:熊野本宮大社 →熊野速玉大社

- 公共交通の場合:

「本宮大社前」バス停から熊野御坊南海バスまたは八木新宮特急バスで「新宮駅」へ(約1時間半)。 - 自動車の場合:

国道168号線で新宮市へ(約50分)。

交通②:熊野速玉大社 →熊野那智大社

- 公共交通の場合:

JR「新宮駅」から「紀伊勝浦駅」へ(特急・普通で約20分)。紀伊勝浦駅から熊野御坊南海バス「那智山線」に乗車「大門坂」バス停まで約19分、「那智山」バス停まで約26分。普通列車しか停車しませんがJR「那智駅」からも「那智山線」のバスに乗車可能。 - 自動車の場合:

国道42号線から県道46号線経由で熊野那智大社へ(約22km、約35分)。

旅の締めくくり ― 那智勝浦・新宮から新しい日常へ

すべての参拝を終えた後の帰路は、「紀伊勝浦駅」または「新宮駅」が拠点となります。これらの主要駅からは、大阪・名古屋方面への特急が発着しています。

自動車の場合は、紀勢自動車道を走り帰路につきます。

- 大阪方面へ:JR特急「くろしお」で約4時間。紀伊半島の海沿いを走りながら、雄大な太平洋を車窓から眺められます。

- 名古屋方面へ:JR特急「南紀」で約4時間。熊野川の流れや熊野灘の風景を楽しみつつ、ゆったりと帰路の時間を過ごせます。

「高野山」の天空の霊気、「吉野」の修験の道、そして「熊野三山」のすべてを受け入れる森と川と滝。紀伊山地の三大霊場をめぐる3泊4日の旅は、日本の信仰と自然が交わる“祈りの道”をたどる時間でした。帰路につく頃には、きっと心が静かに満ちているのを感じるはずです。

深い森の静けさ、修行者の祈りの声、熊野の滝のしぶき、そして海から吹く風――。

その一つひとつが、旅人の心に「再生」と「癒し」の記憶として残ります。

紀伊山地をめぐる旅は、終わりではなく、新しい自分への始まり。日常に戻っても、ふとした瞬間にこの旅の余韻が思い出されるでしょう。

プラン例② 神話の時代から宇宙の未来へ。熊野の「時」を巡る旅

熊野三山(聖地)を巡るだけでは終わらない、もう一つの熊野を巡る旅です。このプランは、熊野三山全社を踏破しつつ、その聖地を生み出した紀伊半島南端の「海」の物語を辿ります。

それは、神々が降り立った「神話の時代」から、南海の彼方へ旅立った「中世の祈り」、クジラと共に生きた「近世の文化」、異国を救った「近代の絆」、そしてロケットが飛び立つ「未来」まで。 紀伊半島の最南端を舞台に、「時」を巡る3泊4日の旅です。

【1日目】熊野の原点へ──熊野速玉大社と神倉山で“神が降りた地”に立つ

この壮大な「時」を巡る旅は、熊野川の河口に広がる和歌山県新宮市から始まります。

熊野信仰の「原点」といわれるこの地は、神話の時代が今も息づく、まさに“熊野のはじまりの場所”です。

まず訪れるのは、熊野の神々が最初に降臨したと伝わる神倉山(かみくらやま)。山頂にそびえる巨大なごとびき岩をご神体とする神倉神社では、“神の降臨”そのものを体感できるでしょう。続いて、その神々を新たに祀るために遷座された、熊野三山の一つ「熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)」を参拝します。この二社を巡ることは、熊野信仰の「始まり」と「継承」を一度に感じる特別な体験です。

熊野川の流れとともに発展した港町・新宮は、古代から中世、そして近代へと、信仰・交易・文化の交差点として栄えてきました。時間に余裕があれば、徐福公園や丹鶴城跡(新宮城跡)などの史跡にも足を延ばし、熊野の時空を越える旅をより深く味わいましょう。

神倉山(神倉神社)

この旅で最初に訪れるべき場所が、熊野速玉大神が最初に降臨したと伝わる神倉山(かみくらやま)。その山頂に鎮座する神倉神社は、熊野信仰の原点といわれ、御神体は巨大なゴトビキ岩です。

参拝にはまず、源頼朝が寄進したと伝わる538段の急峻な石段が立ちはだかります。まさに“よじ登る”という表現がふさわしく、息を切らせて一歩ずつ進むその道程こそが、聖地への巡礼そのもの。

登り切った先に鎮座するのが、圧倒的な存在感を放つゴトビキ岩です。神話の時代に思いを馳せながら、岩が持つ神聖な力に触れましょう。 さらに、岩のある広場からは、新宮市街地と、神々が渡ってきたであろう熊野灘(太平洋)を一望できます。

毎年2月には、白装束の男たちが松明を手にこの石段を駆け下りる勇壮な奇祭「御燈祭」が行われ、火の粉と熱気が夜の山を照らします。

体力を要しますが、登り切った先に待つ景観と清浄な空気は、まさに熊野の“はじまり”を体感できる特別な場所です。

熊野速玉大社

神倉山のごとびき岩に神が降臨したのち、その神霊を祀るために創建されたのが熊野速玉大社。熊野三山の一つとして過去の救済を司る聖地とされ、人生の歩みを優しく受け止めてくれるような包容力を感じます。

熊野川のほとりに開けた社域は、山の聖地・本宮や那智とは異なり、開放的で穏やかな雰囲気。鮮やかな朱塗りの社殿群が青空と緑に映え、荘厳さとやさしさが同居する熊野らしい風景が広がります。境内を歩くと、心が自然と静まり、熊野の「受容の信仰」に抱かれるような感覚を覚えるでしょう。

境内の見どころは、平重盛お手植えと伝わる樹齢千年の御神木「ナギの木」。その葉は丈夫で切れにくいことから、古くから縁結びや航海安全のお守りとして親しまれてきました。ナギの語源「凪(なぎ)」が示すように、海と人を結ぶ象徴でもあり、この後の旅路で訪れる熊野灘や補陀落の地へと続くテーマにも重なります。

新宮城跡

熊野速玉大社から、熊野川と並行するように下流方面に1kmほどの場所に新宮城跡があります。

熊野川の河口を見下ろす小高い丹鶴山(たんかくさん)に築かれた「新宮城跡(しんぐうじょうあと)」は、熊野の自然と歴史が交わる絶景スポットです。江戸時代には熊野地方の要衝として栄え、現在は国の史跡に指定されています。

この地はもともと熊野別当家ゆかりの地で、源為義の娘・丹鶴姫(たんかくひめ)の住居があったことから「丹鶴城(たんかくじょう)」とも呼ばれます。平安時代末期には丹鶴姫が夫・行範(ぎょうはん)の菩提を弔うために東仙寺を建立したと伝えられています。

江戸時代初期の元和5年(1619年)、紀州藩主・徳川頼宣の付家老として水野重仲が入城し、以後10代にわたり新宮を治めました。熊野川の水運を押さえる戦略拠点として築かれた城は、熊野灘を望む「沖見城(おきみじょう)」とも呼ばれ、熊野の港町の発展を支えました。

現在は天守などの建物は残っていませんが、技術の粋を集めて築かれた見事な石垣(いしがき)が当時の姿を力強く伝えています。 標高約60mの本丸跡と天守台は、熊野川と新宮市街地を見下ろす絶好の眺望スポットとしても人気です。城跡から見える雄大な景観は、詩人・与謝野寛(鉄幹)が

「高く立ち 秋の熊野の 海を見て 誰そ涙すや 城のゆふべに」

と詠んだほどの美しさ。

2017年には日本城郭協会より「続日本100名城」に選定され、熊野観光の新たな見どころとして注目を集めています。

阿須賀神社

新宮城跡からさらに熊野川を下流方向に約800mほどの熊野川の河口近く、蓬莱山(ほうらいさん)の南麓に鎮座するのが、阿須賀神社です。阿須賀神社(あすかじんじゃ)の歴史は古く、社伝によれば紀元前423年、孝昭天皇の時代に創建されたと伝わります。御祭神は事解男命(ことさかのおのみこと)で、熊野三山の神々と深い関わりを持つ古社です。

この地は、秦の始皇帝の命を受けて渡来した徐福(じょふく)の上陸地とも伝えられ、境内には徐福にまつわる伝承も数多く残ります。実際に境内からは、弥生時代の竪穴式住居跡や祭祀遺構が出土しており、古代から人々の信仰と暮らしが息づいてきた場所であることがうかがえます。こうした歴史的価値が認められ、2016年(平成28年)に世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に追加登録されました。

阿須賀神社は、熊野速玉大社の摂社でもあり、毎年行われる速玉大社の例大祭では、神馬が御霊を載せてこの地で拝礼する神事が続けられています。境内には新宮市立阿須賀神社遺跡展示館(民俗資料館)も併設されており、出土品や古代祭祀の痕跡を見学できます。

熊野信仰の原点である神倉神社・熊野速玉大社とあわせて巡ることで、新宮という地が熊野信仰の“入口”であり、“はじまりの地”であることをより深く感じられるでしょう。

徐福公園

阿須賀神社から南西に約450mのところにあるのが、徐福公園です。

今から約2,200年前、秦の始皇帝の命を受けた方士(ほうし)・徐福(じょふく)は、不老不死の霊薬を求めて三千人の童男童女を従え、東方の海へと旅立ちました。伝承によれば、その船団がたどり着いたのが、この熊野・新宮の地です。

徐福一行はこの地に自生する薬草天台烏薬(てんだいうやく)を発見し、温暖な気候と人々の温かさに魅かれて永住を決意。やがて農耕・漁法・捕鯨・紙すきなど、さまざまな技術をもたらしたと伝えられています。この物語は単なる伝説にとどまらず、熊野の海と山が培ってきた異文化との交流と信仰の歴史を象徴するものでもあります。

公園内には、徐福の墓(紀州藩主・徳川頼宣が建設を命じたと伝わる)を中心に、顕彰碑や、徐福の家臣7人を祀った「七塚の碑」が整然と並びます。1994年(平成6年)には、墓所を中心に中国風の楼門が設けられ、現在のように整備されました。古代中国と熊野を結ぶ壮大なロマンに浸ることができます。

園内には売店もあり、地元の特産品や徐福ゆかりのアイテムも購入できます。レンタサイクルやチャイナドレス体験も行われており、歴史と観光が融合するユニークな空間です。

徐福公園から約150mでJR新宮駅です。

交通:各地から新宮へ

- 公共交通の場合:

大阪方面からはJR特急「くろしお」で新宮駅まで約4時間。

名古屋方面からはJR特急「南紀」で約4時間。

新宮駅から熊野速玉大社までは徒歩約15分、神倉神社へは徒歩約10分。 - 自動車の場合:

大阪からは阪和自動車道~紀勢自動車道経由で約4時間半。

名古屋からは伊勢自動車道~熊野尾鷲道路~国道42号経由で約4時間。

どちらのルートも、熊野灘沿いの絶景ドライブが楽しめます。

1日目の宿泊:新宮市内で明日に備える

初日の宿泊は、翌日熊野本宮大社に向かうことを考えて、新宮市内(新宮駅周辺)がおすすめです。

【2日目】再生の聖地を歩く──熊野本宮大社と湯の峰温泉「つぼ湯」

1日目に新宮で熊野信仰の「原点(神話)」と「過去(速玉大社)」に触れた旅は、2日目、熊野川を遡るように内陸の聖地「熊野本宮大社」へと向かいます。ここは、熊野三山において「未来」の救済を担うとされる場所。まさに再生(よみがえり)の聖地として、古くから多くの巡礼者が訪れてきました。

この日は、熊野本宮大社への参拝から、古の巡礼道を辿る熊野古道「大日越(だいにちごえ)」ウォーク、そして世界遺産の湯垢離(ゆごり)の湯として知られる湯の峰温泉へ──。 熊野信仰の核心である「再生」のプロセスを、自らの足で歩いて体感する一日です。“祈り”と“癒し”がひとつにつながる熊野ならではの体験を通して、心身ともに新たに生まれ変わるような時間を過ごしましょう。

熊野本宮大社と大斎原(おおゆのはら)

全国に約3,000社ある熊野神社の総本宮、熊野本宮大社。

杉木立に囲まれた参道を進み、158段の石段を登ると、檜皮葺(ひわだぶき)の社殿群が静かに佇んでいます。主祭神・家津御子大神(けつみこのおおかみ)が祀られる神域で、荘厳な空気に包まれた境内は、まさに“再生”の聖地。深呼吸をしてその静寂に身を委ね、旅の安全と心のよみがえりを静かに祈願しましょう。

かつて熊野本宮大社の社殿は、熊野川と音無川が合流する中州「大斎原(おおゆのはら)」にありました。明治22年(1889年)の大洪水で被災し、現在の地に遷座しましたが、旧社地には日本一の大鳥居がそびえ立ち、神々しい雰囲気を醸し出しています。本宮参拝後にはぜひ立ち寄り、熊野の原点に静かに思いを馳せてみてください。

熊野古道・大日越を歩く(本宮 → 湯の峰)

本宮大社で参拝と昼食を終えたら、午後は熊野古道の一部「大日越(だいにちごえ)」を歩き、古(いにしえ)の巡礼者と同じ道を辿る体験に挑戦しましょう。 これは、熊野本宮大社と湯の峰温泉を結ぶ、熊野古道・中辺路(なかへち)の山越えルートです。

全長約3.4kmと距離は短いですが、標高差約240mの登りがあります。特に本宮側からの最初の上りが急なため、歩きやすい靴で臨みましょう。所要時間は約2時間程度を確保しておきましょう。熊野古道の雰囲気を気軽に味わえるコースです。

登り口は、本宮大社前から国道168号を新宮方面へ約750mほど進んだ山側の、テレビで取り上げられた有名なシュークリーム店「choux」の前にあります。鬱蒼とした森に包まれた山道を登ると、まず現れるのが月見ヶ丘神社。さらに10分ほど歩くと、名工・左甚五郎の伝説が残る鼻欠地蔵(はなかけじぞう)が迎えてくれます。その後、尾根を越えて下ると「湯峯王子」の鳥居が見え、眼下には温泉街の湯けむりが立ちのぼる美しい風景が広がります。

車利用の場合は、ゴール地点の「湯の峰温泉駐車場」にいったん車を停め、路線バスで「本宮大社前」まで戻り、歩いて湯の峰温泉に戻るのがおすすめ。公共交通利用の場合は、熊野交通バスの「本宮大社前」〜「湯の峰温泉」間を利用可能(所要約15分)ですので、大日越を歩いた後にバスで熊野本宮大社に戻ることもできます。

湯の峰温泉と世界遺産「つぼ湯」

熊野古道「大日越」を歩いた先に待っているのは、湯けむりが立ちのぼる「湯の峰温泉」です。ここは日本最古の温泉のひとつと伝えられ、古代より熊野詣の巡礼者が熊野本宮大社へ参拝する前に身を清めた“湯垢離(ゆごり)”の場。

湯の峰温泉の象徴が、世界遺産にも登録された「つぼ湯」。1日に七色に変化するといわれる神秘の湯です。川岸の小さな湯小屋に佇むこの浴場は、唯一の入浴できる世界遺産としても知られています。利用は1組30分の貸切制で、受付は共同浴場「湯の峰温泉公衆浴場」で行い、順番待ちの間は温泉街を散策したり、足湯に浸かったりして過ごせます。温泉街の中心には、約90℃の源泉が湧き出す「湯筒(ゆづつ)」があり、近辺で売っている卵や野菜を茹でて“温泉たまご”を作るのも旅の楽しみ。

熊野古道「大日越」を歩いてかいた汗を、世界遺産の「つぼ湯」で清める。これこそが、2日目の「再生の聖地を歩く」旅の完成形と言えるでしょう。熊野の自然と信仰が調和するこの温泉で、身体も心も新たな“よみがえり”を体感できるでしょう。

交通:新宮→熊野本宮大社

- 公共交通の場合:

熊野御坊南海バスの「川丈線」で新宮駅から本宮大社前バス停まで約1時間。

奈良交通の「八木新宮特急バス」で新宮駅から本宮大社前バス停まで約1時間20分(川湯温泉、湯の峰温泉経由)。 - 自動車の場合:

新宮市街から国道168号線で約34km(約45分)。

2日目の宿泊:本宮温泉郷で聖地の静寂に浸る

熊野本宮大社を参拝し、熊野古道を歩き、世界遺産の湯で身を清めた2日目。この日の宿泊は、聖地の中心である「本宮温泉郷(ほんぐうおんせんごう)」に泊まるのが、このプランの完成度を最大限に高める選択です。

湯の峰温泉は、こぢんまりとした情緒ある温泉街で、昔ながらの旅館や民宿が多く、素朴で心温まる滞在が魅力。世界遺産「つぼ湯」に徒歩で行ける宿もあり、夜や早朝にゆっくりと入浴したい人にもおすすめです。

一方、川湯温泉は、熊野本宮大社から車で約10分。川原を掘ると温泉が湧き出ることで知られ、冬季には巨大な露天風呂「仙人風呂」が登場します。自然の中でワイルドに温泉を楽しみたい人にぴったりです。

もう一つのおすすめは、豊かな森に囲まれた渡瀬温泉。日本最大級の露天風呂を誇る「わたらせ温泉 大露天風呂」や、アウトドア派に人気の「渡瀬緑の広場キャンプ場」など、多彩なスタイルで滞在できます。川沿いの静かな環境で、熊野古道歩きの疲れをゆっくり癒やすことができます。

どちらの温泉地も、熊野本宮大社という聖地の懐に抱かれた場所です。静寂の中で「再生」の旅の1日を締めくくり、翌日の新宮方面への移動にも便利です。

【3日目】滝と祈りの聖地──那智山・青岸渡寺・那智の滝・補陀落山寺を巡る

旅の3日目は、2日目に宿泊した本宮温泉郷を出発し、熊野三山の最後の一つ「熊野那智大社」を目指します。ここは、熊野三山において「現在」の救済を担うとされる、那智の滝を中心とした絶景の聖地。荘厳な滝の音に包まれながら、神仏習合の象徴的な景観(那智大社と青岸渡寺)に祈りを捧げます。

そして、那智山(山)の参拝を終えた後は、巡礼者たちが“海の彼方”を目指したもう一つの世界遺産「補陀落山寺(ふだらくさんじ)」を訪れます。 ここは、かつて僧たちが観音浄土「補陀落」を目指して海へ旅立った「補陀落渡海」の出発地です。那智の浜に立ち、果てしない太平洋を前にすれば、山の信仰と海の祈りがつながる熊野の深遠な世界観を感じ取ることができます。

「山」の聖地巡礼と、「海」への壮絶な「中世の祈り」──。熊野信仰の二つの側面を体感する、時空巡礼のクライマックスの一つです。

熊野那智大社、青岸渡寺、那智の滝

熊野三山の一つ熊野那智大社。熊野古道「大門坂(だいもんざか)」の苔むした石畳を登れば、古の巡礼者が歩んだそのままの風景が広がります。樹齢数百年の杉並木に包まれた参道は、神域へと続く祈りの道。

まずは、山の中腹・標高約330mに鎮座する熊野那智大社へ。「現世の救済」を司る神として信仰されてきました。主祭神は「熊野夫須美大神(=イザナミノミコト)」。生命の再生と浄化を象徴する神として、古来より多くの参拝者が“よみがえり”を願ってこの地を訪れています。朱塗りの社殿群が杉木立に映える光景は、まさに熊野の聖性を体現しています。

隣接する青岸渡寺は、西国三十三所第1番札所。神と仏が共に祀られる姿を今に伝える「神仏習合」の象徴で、寺院の境内から望む三重塔と那智の滝の組み合わせは、熊野を代表する絶景として全国的に知られています。

参拝を終えたら、石段を下って滝壺へ向かいます。滝そのものを御神体とする飛瀧神社では、本殿を持たず、滝に直接祈りを捧げる古代の自然崇拝の姿を今に伝えています。那智の滝は高さ133m・銚子口の幅13m・滝壺の深さ10mを誇り、一段の滝としては日本一の落差。社務所で参入料を納めて拝観舞台へ進むと、滝の水しぶきを肌で感じながら“延命長寿の水”をいただけます。

滝の上流には那智原生林が広がり、「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産にも登録。那智山全体が、自然そのものが神として崇められてきた熊野信仰の象徴といえるでしょう。

補陀落山寺

那智山(山の聖地)の参拝を終えたら、バスまたは車でふもとへ下り、JR那智駅の近くにある青岸渡寺の別院「補陀落山寺(ふだらくさんじ)」を訪れます。JR那智駅から約200m(徒歩約3分)とアクセスもしやすいです。

海に近いこの寺は、かつて「補陀落渡海(ふだらくとかい)」と呼ばれる過酷な修行が行われた場所として有名です。

南方の彼方にあるとされる理想郷「補陀落浄土」を目指して、那智浜から渡海した僧たちは、扉や窓のない小さな船に30日分の食料と灯油を積み、外から釘で打ち付けられた状態で沖合まで曳航され綱を切られました。補陀落渡海とは、生還するあてもない、命を賭した信仰の行だったのです。

補陀洛渡海は、平安時代から江戸時代にかけて行われ、最古の記録は868年(貞観10年)に熊野で慶龍上人が行ったとされるもので、その後、16世紀に入ると渡海はさらに盛んになりました。補陀落渡海は土佐(高知県)の室戸岬や足摺岬でも確認されていますが、最も多くの資料が残るのはこの熊野・補陀落山寺です。渡海者のほとんどは餓死あるいは水没死したと考えられています。寺の裏山には、渡海した上人たちの墓が今も静かに残っています。

出典:補陀洛山寺のウェブサイト https://www.fudarakusanji.or.jp/補陀落渡海について/

中でも知られるのが、上野国(現在の群馬県)出身の日秀(にっしゅう、1503年(文亀3年) - 1577年(天正5年))です。彼は、上野國(群馬県)出身で殺人を犯し出家し、高野山で修行します。その後、那智浜から補陀落渡海を行い、奇跡的に琉球(沖縄)の金武(きん、沖縄県国頭郡金武町)に漂着しました。日秀はこの地を「補陀落浄土」と信じ、金武の鍾乳洞を拠点として布教活動を行い、同地に金峯山観音寺・金武宮を建立。鍾乳洞は日秀洞と呼ばれています。金峯山観音寺は、1934年(昭和9年)に火災により焼失しましたが1942年(昭和17年)に再建されました。太平洋戦争の沖縄戦で多くを失った沖縄において、戦前に建てられ現在まで残る貴重な木造建築物です。

日秀は、琉球総鎮守である波上宮(なみのうえぐう)など、琉球で多くの神社仏閣を再興します。琉球にはもともと「海の彼方にニライカナイという理想郷がある」という信仰があり、補陀落浄土を信じる熊野信仰と深く共鳴しました。そのため、琉球国から特別な扱いを受けた琉球八社のうち金武宮を含む七社が熊野権現を祀っており、沖縄の神社の多くは熊野権現が御祭神であり、熊野と琉球の精神的なつながりが今も息づいています。

出典:那覇市観光協会 NAHANAVI https://www.naha-navi.or.jp/sightseeing/naminoue-shrine/

また、16世紀後半には金光坊(こんこぶ)という僧が補陀落渡海に挑みましたが、渡海船から脱出して近くの島に漂着したため、掟破りとして入水させられたと伝えられます。この事件は井上靖の小説『補陀落渡海記』の題材にもなり、彼が漂着した島は現在「金光坊島」と呼ばれています。金光坊の事件以降は、住職などが亡くなってから遺体を渡海船に載せて水葬する形式に変わったようです。

明治以降、補陀落渡海は行われなくなりましたが、最後の記録は1909年(明治42年)、高知県足摺岬の金剛福寺で天俊上人によって行われたものとされています。海の彼方に極楽浄土を見出そうとしたこの地を訪れると、熊野信仰の原点である「再生と祈り」の精神を静かに感じ取ることができるでしょう。

交通:熊野本宮大社→熊野那智大社

- 公共交通の場合:

「本宮大社前」バス停から「新宮駅」へ(約1時間半)。

JR「新宮駅」から「紀伊勝浦駅」へ(電車で約20分)。

「紀伊勝浦駅」から熊野御坊南海バス「那智山線」に乗車(約30分)し、「那智山」バス停などを目指します。 - 自動車の場合:

本宮温泉郷から国道168号線で新宮市へ(約50分)、そこから国道42号線で那智勝浦町へ(約30分)。トータルで約1時間半~2時間のドライブです。

3日目の宿泊:

那智山・那智の滝・補陀落山寺をめぐった後は、熊野観光の拠点として知られる那智勝浦温泉に宿泊するのがおすすめです。

ここは、太平洋を望む港町に広がるこの温泉地は、JR特急が停車する交通の要所であると同時に、日本有数の「生マグロ」の水揚げ港。 聖地巡礼で心を満たした後は、ぜひこの港町で「生」の恵みである絶品マグロをご堪能ください。那智の滝で感じた「生」のパワーとはまた違う、食という「生」のエネルギーが旅の疲れを癒やしてくれます。

また、「ホテル浦島」の洞窟温泉「忘帰洞(ぼうきどう)」に代表されるように、素晴らしい温泉宿が豊富なのも魅力。 海沿いに立つホテルや旅館からは、美しい夕日と潮騒を楽しむことができます。熊野の祈りと自然に触れた一日の締めくくりとして、那智勝浦温泉で心身ともに癒やされる夜をお過ごしください。

【4日目】果ての海と未来へ──くじらの博物館・Sora Miru・橋杭岩・紀伊大島・潮岬

3泊4日にわたる熊野の「時」を巡る旅も、いよいよ最終章です。

3日目に宿泊した「紀伊勝浦」を出発し、4日目は、紀伊半島の最南端エリア(串本・太地・潮岬・紀伊大島)をめぐります。ここでは、太古の海とともに生きてきた人々の知恵、そして未来へ挑む新しい風景に出会うことができます。

朝は、太地町の「くじらの博物館」で、クジラとともに歩んできた町の歴史と海洋文化を体感。その後、串本町の宇宙ふれあいホール「Sora Miru(ソラミル)」で、熊野の祈りからつながる“宇宙への夢”を感じます。

午後は、橋杭岩・紀伊大島・潮岬といった絶景スポットを巡りながら、本州最南端――太平洋の大海原へと続く道を進みます。

神話と祈りの地・熊野をめぐった旅の締めくくりにふさわしい、「海」と「未来」をテーマにした一日です。悠久の自然と人の営みが織りなす風景を、心ゆくまで堪能しましょう。

くじらの博物館(太地町)

旅の最終日は、日本の古式捕鯨発祥の地・太地町(たいじちょう)から始まります。

那智勝浦町に囲まれるように位置するこの小さな町は、古くから海とともに生き、捕鯨文化の原点として知られています。考古学的にも、日本列島では数千年前から捕鯨が行われていたことが明らかになっていますが、産業としての捕鯨が始まったのは1606年(慶長11年)、ここ太地が最初といわれています。

江戸時代には紀州藩の保護のもと捕鯨が盛んに行われ、太地は「鯨とともに生きる町」として栄えました。しかし、明治以降、アメリカによる西洋式捕鯨法を用いた乱獲の影響でクジラの数が激減するとともに、近海での古式捕鯨法では太刀打ちできず、太地の捕鯨産業は衰退していきます。

そんな太地の歴史と文化を今に伝えるのが、「太地町立くじらの博物館」です。

世界でも珍しいクジラ専門の博物館で、クジラの生態・捕鯨の歴史・人と海の関わりを多角的に学べる施設として人気を集めています。館内には、実物大のマッコウクジラ模型、古式捕鯨の道具、世界各地の鯨に関する資料など、約1000点が展示されています。太地の人々が自然と共生してきた歴史を臨場感たっぷりに体感できます。

屋外エリアでは、イルカやクジラのパフォーマンスが行われ、太地の入り江を背景に泳ぐ姿は感動的。また、エサやり体験やイルカとのふれあい体験も人気で、子ども連れにもおすすめです。ちなみに、クジラとイルカは生物学的には明確な区別はなく、主に体長が4m以上をクジラ、それ以下をイルカを呼ぶことが多いです。

博物館の周辺には、燈明灯台、狼煙場、鯨骨鳥居、くじら浜公園、くじら供養碑など、捕鯨にゆかりの深いスポットが点在しています。散策すれば、山岳信仰の熊野とは対照的な“海の聖地”の穏やかな空気を感じられるでしょう。また、太地町内にはクジラ料理を味わえる食事処も多く、くじら料理を通して文化を体感するのもおすすめです。

【アクセス】

紀伊勝浦温泉から約8km(約15分)。国道42号を南下し「道の駅たいじ」前の交差点を左折。無料駐車場あり。

公共交通機関の場合は、JR太地駅から町営じゅんかんバス「くじらの博物館前」停留所下車すぐです。

紀伊勝浦からは、紀の松島めぐり観光船で、勝浦観光桟橋→島めぐり→くじら浜公園桟橋という方法もあります。

Sora-Miru 宇宙ふれあいホール(串本町)

太地町で「くじら文化」に触れたあと、さらに南へ向かうと、旅は“未来”のフロンティアへと続きます。次に訪れるのは、和歌山県串本町に誕生した新名所「Sora-Miru 宇宙ふれあいホール」です。

串本町は、日本初の民間ロケット射場「スペースポート紀伊」が建設された場所。ここでは、スペースワン株式会社が開発した固体燃料を利用した小型ロケット「カイロス」により、人工衛星の商業打ち上げが行われています。スペースワンはキヤノン電子、IHIエアロスペース、清水建設、日本政策投資銀行が出資した企業で、清水建設が射場の建設を担当。赤道に近く、南と東が大海原に開けた地形をもつ串本町は、ロケット打ち上げに理想的な立地条件を備えています。ロケット打ち上げ時には、町内各地に見学会場が設けられ、多くの観覧客が訪れます。

この“宇宙への玄関口”の地に、2025年4月、旧古座分庁舎をリノベーションして誕生したのが「Sora-Miru 宇宙ふれあいホール」です。コンセプトは「宇宙をもっと身近に」。子どもから大人まで、誰もが楽しみながら宇宙を学べる体験型ミュージアムとして注目を集めています。

館内1階には、ロケットの構造や仕組みを紹介する「ロケットミュージアム」、宇宙や天文学関連の書籍を集めた「星空ライブラリー」があり、知的好奇心を刺激します。3階の「スペースシアター」では、8Kの高精細映像と迫力あるサウンドでロケット打ち上げの臨場感を体感可能。ミュージアムショップには、串本町公式グッズや人気漫画『宇宙兄弟』のオフィシャルグッズなど、ここでしか買えない限定アイテムが並びます。

“本州最南端から宇宙へ”――そんな夢を現実に感じられる場所、それが「Sora-Miru 宇宙ふれあいホール」です。

【アクセス】

自動車の場合は、くじらの博物館から国道42号線を南下し約20km(約30分)。無料駐車場あり。

公共交通機関の場合は、JR古座駅から約350m(徒歩約5分)。

当ブログでは、桜島を訪ねる旅のガイドとプランの記事で、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の内之浦宇宙空間観測所を紹介しています。

橋杭岩(はしぐいいわ)

串本町から紀伊大島に向かう海上に、約850メートルにわたって大小40余りの岩柱が一直線にそそり立つ「橋杭岩」。青く澄んだ熊野灘に突き出した奇岩群は、国の名勝・天然記念物に指定され、吉野熊野国立公園を代表する景勝地のひとつです。

約1,500万年前の火山活動によって生じた割れ目にマグマが貫入し、硬い石英安山岩が残ったことで形成されました。その後の風化と波の浸食により、柔らかい地層部分が削られ、堅牢な岩脈だけが海面上に姿を現したものです。地質学的にも非常に貴重で、「古座川弧状岩脈」の一部として「日本の地質百選」にも選ばれています。

岩は南北方向に規則的に並び、その姿がまるで海上に橋脚(橋杭)が立ち並ぶように見えることから、この名がつきました。干潮時には中ほどにある弁天島まで歩いて渡ることができます。

また、橋杭岩には、弘法大師(空海)と天邪鬼が「一夜で橋を架ける賭け」をしたが、天邪鬼の邪魔で未完に終わり杭だけが残った、という伝説も残されており、自然と信仰が重なり合う土地として古くから親しまれています。

【アクセス】

自動車の場合は、Sora-Miru 宇宙ふれあいホールから国道42号線を南下し約5km(約7分)。道の駅「くしもと橋杭岩」に無料駐車場あり。

公共交通機関の場合は、本州最南端の駅JR串本駅から約1.8km(徒歩約25分)です。

紀伊大島(きいおおしま)

本州最南端・潮岬の東に浮かぶ紀伊大島(きいおおしま)は、豊かな自然と深い歴史が息づく美しい島です。島の中央部には、新鮮な海の幸を味わえる食事処や展望カフェ、キャンプ場などが点在。海の透明度は紀伊半島随一といわれ、ダイビングや磯釣りなどのマリンアクティビティも盛んです。春から初夏にはツツジやスイセンが咲き誇り、ドライブやサイクリングにも最適な季節です。

串本の町から紀伊大島へは、1999年(平成11年)に開通した「くしもと大橋」で渡ります。この橋は、海中(橋杭岩の近く)をループしながら高度を稼ぐ386mのループ橋と美しい290mのアーチ橋を組み合わせた特徴的な構造で、自動車のCMにも使われたことがある絶景ドライブルートです。

紀伊大島は、日本の「近代史」を語るうえで欠かせない、国境を越えた絆の物語が残る場所です。1890年(明治23年)、オスマン帝国の第34代皇帝であるアブデュルハミト2世の命により日本に派遣された軍艦「エルトゥールル号」が帰途に台風に遭い、樫野埼(かしのざき)沖で座礁・沈没。乗組員約600名のうち587名が命を落とす大惨事となりました。

そのとき、大島の住民たちは自らの食料や衣服を惜しまず、夜を徹して救助にあたり、69名の命を救いました。この献身的な行動は、日本とトルコの友好関係の原点として今も語り継がれています。当時の史料や遺品、両国の交流の歩みを伝える「トルコ記念館」と「遭難慰霊碑」が建てられています。トルコ記念館には、エルトゥールル号の模型や乗員の遺品などが展示されています。現在でも、5年ごとに串本町と在日本トルコ大使館の共催による慰霊祭が行われています。訪れる人は、120年以上を経ても色あせない友情の物語に心を打たれることでしょう。

トルコ記念館から遭難慰霊碑を越えた先に立つ日本最古の石造り灯台である樫野埼灯台 (かしのざきとうだい)は、1870年(明治3年)に初点灯した日本最古の石造り灯台のひとつ。設計を手がけたのは、近代日本の灯台建設に大きく貢献した英国人技師リチャード・ヘンリー・ブラントンです。白亜の塔が熊野灘を望む姿はどこか異国情緒を感じさせ、海を見渡す遊歩道からは、天気の良い日に潮岬や太地町の海岸線まで見渡せます。

さらに、島の西部には「海金剛(うみこんごう)」と呼ばれる断崖絶壁の景勝地があります。熊野灘の荒波が刻んだ岩肌と青い海のコントラストは圧巻で、「21世紀に残したい日本の自然百選」にも選ばれています。木々のトンネルを抜けると突然現れるその絶景は、まさに“秘境”と呼ぶにふさわしい迫力です。

2015年(平成27年)には、日本とトルコの友好125周年記念として、両国合作映画「海難1890」が公開されました。エルトゥールル号遭難事件と、1985年のイラン・イラク戦争時にトルコ政府が日本人救出に尽力した出来事を描いた作品で、世代を超えて語り継がれる日土両国の友情の象徴となっています。

【アクセス】

自動車の場合は、道の駅「くしもと橋杭岩」から国道42号線を南下し県道40号線経由でトルコ記念館まで約13km(約20分)。トルコ記念館、樫野埼灯台手前に無料駐車場あり。

公共交通機関の場合は、串本町コミュニティバス「大島線」で串本駅から樫野埼灯口バス停まで約43分です。本数が少ないので、時刻表を確認しましょう。

串本タクシーが運行する「まぐトル」号が便利です。串本駅、潮岬観光タワー、樫野灯台口、海金剛などを巡ります。

本州最南端の潮岬(しおのみさき)

本州最南端の地・潮岬(しおのみさき)は、和歌山県東牟婁郡串本町に位置し、太平洋(フィリピン海)に面した紀伊半島の果てにあります。この地の象徴は、広大な芝生が広がる「望楼の芝」。かつて海軍の望楼(物見櫓)が置かれていたことから名づけられました。約10万㎡もの緑の大地の先に、緩やかな弧を描く水平線が広がり、まるで地球が丸いことを実感できるようなスケールの景色が目の前に広がります。潮岬はもともと本州からわずかに離れた島でした。長い年月をかけて波が運んだ砂が堆積し、砂州が形成されたことで本州と繋がり、現在の串本町が生まれました。

俳人・山口誓子が「太陽の 出でゞ 没るまで 青岬」と詠んだように、ここでは朝日から夕陽まで、刻々と変わる太平洋の青が旅人を魅了します。冬には、水平線から昇った太陽が再び水平線に沈む幻想的な光景が見られる日もあります。

また、毎年1月第3土曜日には「本州最南端の火祭り」が行われ、炎の揺らめきが潮風とともに夜空を焦がします。

隣接する潮岬観光タワーの展望台(海抜約100m)からは、芝生と紺碧の海を一望。晴れた日には遠く那智山まで見渡せます。ここでは「本州最南端訪問証明書」の発行も行われており、旅の記念にぴったり。館内のレストランでは、近大マグロを使った料理など、串本ならではの味覚も楽しめます。

そして岬の西側、約800m離れた場所に立つのが白亜の「潮岬灯台」。1873年(明治6年)の初点灯以来、150年以上にわたり沖行く船を照らし続けてきました。日本に16基しかない“のぼれる灯台”の一つで、「日本の灯台50選」にも選ばれています。また2018年(平成30年)には日本ロマンチスト協会の「恋する灯台」に認定されています。68段のらせん階段を登ると、眼下に広がるのは果てしない太平洋。灯火の中心は海面から約49メートルの高さにあり、光度は約69万カンデラ、光達距離は19海里(約35km)に達します。併設の灯台資料館では、明治から令和までの灯台技術の変遷や、貴重な第二等フレネル不動レンズなどが展示されています。

【アクセス】

自動車の場合は、道の駅「くしもと橋杭岩」から国道42号線を南下し串本市街から県道41号線を経由し約9km(約8分)。潮岬観光タワーに無料駐車場あり。

公共交通機関の場合は、串本町コミュニティバス「潮岬・出雲線」の潮岬まわりで串本駅から潮岬観光タワーバス停まで約17分です。本数が少ないので、時刻表を確認しましょう。

串本タクシーが運行する「まぐトル」号が便利です。串本駅、潮岬観光タワー、樫野灯台口、海金剛などを巡ります。

当ブログでは、恐山を訪ねる旅のガイドとプランの記事で、本州最北端の青森県の大間崎を紹介しています。よろしければ、そちらもどうぞ。

交通(帰路):「時」を巡る旅を終えて

4日間にわたる「時」を巡る旅、お疲れ様でした。 神話の原点(神倉山)から始まり、再生の聖地(本宮)、中世の祈り(補陀落)、近世の文化(くじら)、宇宙の未来(Sora-Miru)などを辿り、そしてついに、本州最南端・潮岬という物理的な「果て」に立ちました。雄大な太平洋を望みながら、潮風に包まれて過ごすこの時間は、まさに“旅の終着点”にふさわしいひとときです。

4日間にわたる紀伊半島の旅も、いよいよ帰途へ。

自動車の場合、紀勢自動車道を走ることになります。

- 大阪方面へ:串本から大阪市内まで約200km(約3時間)。

- 名古屋方面へ:串本から名古屋市内まで約250km(約4時間)。

公共交通機関の場合は、「串本駅」が拠点となります。

- 大阪方面へ:JR特急「くろしお」で大阪駅まで約3時間半。

- 名古屋方面へ:JR特急「くろしお」で紀伊勝浦駅に向かいJR特急「南紀」に乗り換えて名古屋駅まで約5時間。JR特急「くろしお」に乗って新大阪駅で新幹線に乗り換える方が早い場合があります。

熊野の深い「時」を巡った記憶を胸に、どうぞお気をつけて「現在」の日常へとお戻りください。

【旅をアップグレードする秘訣】ワンランク上の旅を実現する1枚

今回ご紹介したような旅行プランを、より快適で上質なものにするための『秘訣』として、旅行のプロの視点から厳選した一枚のカードをご紹介します。それが「セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」です。筆者のメインカードです。

このカードは、年会費33,000円、JALのマイルを直接貯めることができる「SAISON MILE CLUB」のサービス年会費が5,500円と安くはありません。

それでもなお、なぜこのカードが旅好きにおすすめなのか、その理由は以下の特典に集約されています。

- JALマイル最高水準の還元率: 日常の支払いでJALマイルが最大1.125%という高レートで貯まり、次の旅行がぐっと近づきます 。

- 空港ラウンジが使い放題:国内外1,600ヶ所以上の空港ラウンジが無料で利用できる「プライオリティ・パス」の最上位会員(通常年会費469米ドル)に無料で登録できます 。出発前のひとときを、喧騒から離れた落ち着いた空間で過ごせます。

- 手荷物無料宅配:海外旅行の際、空港と自宅間のスーツケース1個を無料で配送してもらえます 。旅の行きも帰りも、身軽に移動できる快適さは格別です。

- コンシェルジュ・サービス:プラチナ会員専用のコールセンターのスタッフに、旅行やレストラン予約手配依頼だけではなく、様々な困りごとの相談も可能です。

- その他多数の特典: 2名以上の利用で1名分のコース料理が無料になるレストラン優待や、充実した旅行保険も付帯します 。

このカードは、その価値の高さからポイントサイト等に広告が出ることは稀で、既存会員からの紹介で入会するのが最もお得な方法です。

カード会社の規約上、ブログに直接紹介用URLを掲載することが禁じられています 。そのため、ご興味のある方は、以下のバナーをクリックすると表示される専用フォームからご連絡いただければ、すぐに紹介用URLをメールでお送りします。

もちろん、お申し込みされる方の個人情報が私に伝わることは一切ありませんので、ご安心の上、お気軽にご連絡ください 。

旅の準備:アクセス・宿泊・食事 実用ガイド

熊野三山へのアクセス

熊野三山は、和歌山県に位置しています。熊野本宮大社は和歌山県田辺市、熊野速玉大社は和歌山県新宮市、熊野那智大社は和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にあります。

熊野三山エリアへの玄関口となるのは、東側は「新宮」「紀伊勝浦」、西側は「紀伊田辺」「白浜」です。

高速道路や新幹線が近くを通っていないため、どの交通手段を選んでも、主要都市から時間がかかることは避けられません。アクセスには少し工夫が必要です。ここでは、出発地別にアクセス方法を詳しくご紹介します。

自動車でのアクセス

三山が広範囲に点在しているため、現地での移動を考えると最も自由度が高く、おすすめの方法です。ただし、熊野三山の近くには高速道路のインターチェンジがなく、ICを降りてから国道(主に国道42号線)を長く走る必要があります。

名古屋方面からは、新名神高速道路・東名阪道・伊勢自動車道経由で紀勢自動車道に入り、終点の熊野大泊インターチェンジで下車。その先は国道42号線を南下します。熊野大泊ICから新宮駅までは約25km、車で40分ほどです。

大阪方面からは、阪和自動車道から紀勢自動車道に入り、すさみ南インターチェンジで下車。国道42号線を経由して新宮駅まで約68km、約90分です。

奈良方面からは、国道168号線を使うルートが一般的。京奈和自動車道の五條インターチェンジから新宮駅までは約123km、3時間ほどかかりますが、途中の十津川温泉など観光スポットも豊富です。

現地では、新宮駅または紀伊勝浦駅でレンタカーを借りるのが便利です。複数のレンタカー会社の料金を比較・予約できるエアトリを活用するとお得です。

鉄道でのアクセス

特急列車で「紀伊勝浦駅」または「新宮駅」を目指すのが基本ルートです。

熊野三山の最寄り駅は、熊野本宮大社・熊野速玉大社へは新宮駅が、熊野那智大社へは紀伊勝浦駅が、路線バスの拠点となります。熊野那智大社へは那智駅が最寄駅ですが、特急が停車せず路線バスも紀伊勝浦駅始発のため、店舗や宿泊施設も多い紀伊勝浦駅の方が便利です。

名古屋方面からは、名古屋駅から特急「南紀」が便利。四日市・津・松阪を経由し、新宮駅まで約3時間28分、紀伊勝浦駅まで約3時間46分です。

JR東海が発売する「南紀・熊野古道フリーきっぷ」は、往復特急指定席と現地のJR・バスが乗り放題になるお得な切符です。伊勢路コースと中辺路コースがあり、伊勢路コースは特急南紀の往復指定席券とJRフリー区間の乗り放題およびバスフリー区間の三重交通バス乗車券が、中辺路コースは特急南紀の往復指定席券とJRフリー区間の乗り放題およびバスフリー区間の熊野南海御坊バスの乗車券が、セットになったおトクな切符です。

大阪方面からは、京都・新大阪・天王寺から特急「くろしお」で新宮駅まで直通。天王寺駅から紀伊勝浦駅まで約3時間43分、新宮駅まで約4時間7分です。編成によっては人気の「パンダくろしお」が運行されており、カワイイ車両で旅のテンションも上がります。

また、近鉄大阪線で松阪へ出て、JR特急「南紀」に乗り換えるルートも、時間・費用ともに効率的な場合があります。

出展:JRおでかけネットのパンダくろしおのページ https://www.jr-odekake.net/railroad/kuroshio/pandakuroshio/

長距離バスでのアクセス

時間はかかりますが、最も安価にアクセスできる方法です。特に首都圏からは、寝ている間に移動できる夜行バスが便利です。

東京方面からは、新宮、勝浦温泉へは、三重交通株式会社と西武観光バス株式会社の共同運行による高速南紀東京大宮線が便利。大宮駅・池袋・新宿(バスタ新宿)・横浜(YCAT)などを経由し、新宮、勝浦温泉まで運行しています。バスタ新宿から新宮まで約9時間半です。

田辺、白浜へは、明光バス株式会社が、大宮、池袋、新宿(バスタ新宿)、YCATなどを経由し、田辺駅前、白浜バスセンター、南紀白浜空港までの路線を運行しています。バスタ新宿から白浜バスセンターまで約11時間です。

名古屋方面からは、三重交通の名古屋南紀高速線があり、名鉄バスセンターから約4時間で新宮へ到着します。

大阪方面からは、明光バスが、USJ、JR大阪駅、なんば(OCAT)から、紀伊田辺駅前、白浜バスセンター、南紀白浜空港、アドベンチャーワールドへ運行。JR大阪駅から白浜バスセンターまで約3時間半です。

奈良方面からは、日本一長い路線バスとして有名な奈良交通の八木新宮特急バスが本宮大社前バス停に停まります。八木新宮特急バスは、近鉄大阪線と橿原(かしはら)線の乗り継ぎ駅である大和八木駅(奈良県橿原市)と新宮駅(和歌山県新宮市)との間を結んでいます。全長169.9㎞を168ヶ所の停留所を経て約6時間半かけて走ります。大和八木駅~新宮駅を同一便で完全乗車すると乗車記念品がもらえます。

飛行機でのアクセス

熊野三山の最寄りの空港は南紀白浜空港(愛称:熊野白浜リゾート空港)(SHM) で、JALが東京(羽田)便を1日3往復運航しています。 ただし、空港から熊野三山エリアは離れており、空港リムジンバスで「新宮駅」まで約2時間20分、「本宮大社前」まで約1時間40分かかります。

また、関西国際空港(KIX)もアクセス拠点として便利。札幌・仙台・新潟・東京(成田・羽田)・福岡・那覇など全国主要都市と結ばれています。

航空券を探す際は、国内格安航空券・LCCの比較・予約なら【トラベリスト】で、格安航空券・LCCを一括比較し、出発日や時間帯を指定して最安値を検索・予約できます。

- 【プロの旅の知恵】航空券をお得にする「陸マイラー」という選択肢

旅行費用の中でも、飛行機代は特に大きな割合を占めますよね。

でも実は、普段の生活の中でマイルを貯めて、特典航空券を手に入れる「陸マイラー」という方法があるんです。

当ブログの【陸マイラーの始め方 初心者向け完全ガイド】では、国家資格を持つ旅行のプロである筆者が、初心者の方でも安心して年間5万マイル以上を貯めるための、安全で確実な方法を7つの記事で体系的に解説しています。

旅行をもっとお得に、もっと自由に楽しむ第一歩。この機会に、あなたも陸マイラーデビューしてみませんか?

熊野三山エリア内における交通

熊野三山(熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社)は、それぞれ地理的に大きく離れており、三社すべてを巡るには移動手段の選択が重要です。

熊野本宮大社と熊野速玉大社の間は約35km、熊野速玉大社と熊野那智大社の間は約22kmほど離れています。公共交通機関は限られるため、レンタカーを利用すると効率よく巡ることができますが、路線バスや観光舟も上手に組み合わせると、熊野らしい旅を楽しめます。

自動車での移動

エリア内の移動は自動車(レンタカー)が圧倒的に便利です。バスの時間を気にせず、自分のペースで効率的に巡ることができます。ただし、それぞれの道は山間部を通るため、カーブが多く運転には注意が必要です。時間に余裕を持ったスケジュールがおすすめです。

- 【本宮 ⇔ 速玉】:国道168号線を通るルートです。

- 【速玉 ⇔ 那智】:国道42号線と県道46号線を通るルートです。

公共交通機関での移動

熊野三山を公共交通機関で巡ることも十分可能ですが、バスの時刻表の事前確認が必須です。中心となるのは熊野南海御坊バスです。

鉄道は、熊野本宮大社と熊野速玉大社の間には鉄道路線がありませんが、熊野速玉大社(最寄駅:新宮駅)と熊野那智大社(最寄駅:那智駅または紀伊勝浦駅)の間にはJR紀勢本線が走っています。

- 【本宮 ⇔ 速玉】(新宮駅が拠点) この区間に鉄道はありません。移動はバスが基本です。熊野御坊南海バスの「川丈線(せんじょうせん)」が、「本宮大社前」バス停と「新宮駅」を結んでいます(川湯温泉や湯の峰温泉を経由する便もあり)。前述した日本一長い路線バスの奈良交通の八木新宮特急バスも通っています。

- 【速玉 ⇔ 那智】(紀伊勝浦駅が拠点) この区間は「電車+バス」の乗り継ぎが基本です。「新宮駅」からJR紀勢本線で「紀伊勝浦駅」へ移動します(特急で約18分、普通で約23分)。「紀伊勝浦駅」から熊野御坊南海バスの「那智山線」に乗り、「那智山」バス停へ移動します(約26分)。「新宮駅」(速玉大社)から「那智山」(那智大社)への直通バスはありません。那智駅は無人駅のため、バスやタクシーの便を考慮すると、特急が停車する紀伊勝浦駅を拠点とするのが便利です。

お得なフリーパス・乗車券

熊野を巡るなら、路線に応じたフリーパスや乗車券を上手に使うのがおすすめです。

- 熊野御坊南海バス「悠遊フリー乗車券」

1日券(3,000円)・2日券(3,500円)・3日券(4,000円)があり、有効期間内は乗り降り自由。

熊野三山・熊野古道を効率よく巡れるほか、一部施設で割引特典も受けられます。

- 龍神自動車「熊野本宮線4日間フリーチケット」

JR紀伊田辺駅〜中辺路〜熊野本宮大社〜発心門王子を結ぶ路線で使える4日間乗り放題チケット。

中辺路を中心に散策する場合に最適で、大人3,500円です。

- 明光バス

白浜空港〜JR紀伊田辺駅〜熊野本宮大社〜新宮駅を結ぶ路線を運行。

熊野古道の中辺路に沿って通り、南紀白浜空港から熊野本宮大社に直行できます。

世界遺産の参詣道「熊野川舟下り」体験

「本宮」から「速玉」への移動は、単なる移動ではなく「体験」にすることもできます。 熊野本宮大社と熊野速玉大社を結ぶ川の参詣道も世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録されています。川の参詣道は、川舟下りとして、一般財団法人熊野川町ふれあい公社が運営しています。

熊野本宮大社から、熊野川沿いに約19km下流にある乗船場所から出発し、熊野速玉大社近くの河原で下船する約90分の片道コースです。乗船場所は、熊野御坊南海バスの川丈線の道の駅熊野川バス停近くです。自動車の場合は、下船後に乗船場所まで送迎してもらえます。平安の参詣者と同じ視点で聖地を体感できる、特別なアクティビティです。

おすすめの宿泊エリア

熊野三山を巡る旅では、どこを宿泊拠点にするかによって旅のしやすさが左右され、満足度が大きく変わります。

宿泊拠点は、「アクセス重視」「温泉や雰囲気重視」「コスパ重視」など、旅のスタイルに応じたエリア選びが大切です。ここでは代表的な3つの宿泊エリア「湯の峰温泉」「勝浦温泉」「新宮市街」を紹介します。それぞれ立地や雰囲気、アクセスの良さに特徴があり、旅の目的や動線に合わせて選ぶことで、より快適で印象深い熊野旅を楽しむことができます。

熊野本宮温泉郷(湯の峰温泉・川湯温泉)|雰囲気・体験重視派におすすめ

熊野本宮大社周辺には「湯の峰温泉」と「川湯温泉」を中心とした本宮温泉郷があります。紀伊半島の隆起と火山活動によって生まれたこの地には、古くから豊富な温泉が湧き出ています。

「湯の峰温泉(ゆのみねおんせん)」は、約1800年前に熊野国造・大阿刀足尼が発見したと伝わる日本最古の温泉の一つ。熊野詣の湯垢離場(ゆごりば)として千年以上の歴史を持ち、参詣者が心身を清めてから熊野本宮大社へ向かった神聖な湯です。谷あいに湯けむりが立ちのぼる情景は、今も昔ながらの湯治場の趣を漂わせます。名物の「つぼ湯」は一日に七度も湯の色が変化するといわれ、入浴できる温泉としては世界で唯一、世界遺産に登録されています。

小栗判官と照手姫の伝説が残るなど、信仰と物語が息づく名湯です。川沿いには「湯筒(ゆづつ)」と呼ばれる源泉があり、観光客も温泉卵づくりを楽しめます。宿泊すれば“祈りの道”の一部を体感でき、熊野古道めぐりの拠点としても最適です。

「川湯温泉(かわゆおんせん)」の最大の特徴は、熊野川の支流・大塔川の川底から70℃以上の熱い源泉が湧き出していること。川の水と自然に混ざり合い、場所によって程よい湯加減の「天然露天風呂」が生まれます。

この温泉の魅力は、季節によって全く異なる楽しみ方ができる点です。 夏は川遊びで冷えた体を温めるため、川原を掘って自分だけの「My露天風呂」を作るのが醍醐味。一方、冬(12月~2月)には、川をせき止めて作られる巨大な露天風呂「仙人風呂」が登場します。幅40m奥行き15mを誇る「千人入れる」とも言われる圧倒的なスケールで、星空の下で入る開放感は格別です。なお、川湯温泉は河川そのものですので、季節を問わず水着着用が必須ルール(裸での入浴は法律に抵触する恐れがあります)です。必ずご持参ください。

いずれも熊野本宮大社へのアクセスが良く、聖地の静寂に包まれながら滞在したい人に最適です。鉄道駅がないため、車や路線バスの利用が基本。コンビニや飲食店が少ない分、自然と歴史に寄り添う時間を過ごせます。秘湯好き・歴史ファン・静寂な滞在を望む方におすすめです。

紀伊勝浦温泉|アクセス・グルメ重視派におすすめ

紀伊勝浦温泉(きいかつうらおんせん)は、JR特急が停車する「紀伊勝浦駅」を中心に広がる温泉地で、公共交通機関を利用する旅行者に最も便利な拠点です。熊野那智大社や那智の滝へのバスが駅前から発着しており、那智山観光の拠点として人気があります。

勝浦は日本有数のマグロ水揚げ港としても知られ、港町ならではの新鮮なマグロ料理を味わえる食事処が多数。なかでも、海を望む温泉宿が多く、「ホテル浦島」の洞窟風呂「忘帰洞(ぼうきどう)」は名物として全国的に知られています。温泉、海の幸、観光の三拍子がそろい、リゾート気分を満喫できるのが魅力。

熊野本宮大社へはJRとバスを乗り継いで約1時間半とやや距離がありますが、海辺での滞在を楽しみたい方や電車旅の方には理想的です。那智山観光を中心に、海景と温泉を堪能するなら、紀伊勝浦温泉が最適の宿泊地です。

新宮市内|バランス・利便性重視派におすすめ

新宮市内の宿泊エリアは、熊野三山を効率よく巡りたい旅行者に最適な拠点です。JR特急が停車する「新宮駅」を中心に発展しており、熊野速玉大社へは徒歩圏内。さらに、熊野本宮大社へ向かう熊野御坊南海バス「川丈線」の始発地でもあるため、公共交通を利用した旅に非常に便利です。

市内にはビジネスホテルから観光客向けの旅館まで宿泊施設が揃い、リーズナブルな価格帯も多め。熊野本宮や那智方面への中継地としても人気があります。温泉街のような風情は少ないものの、アクセスの良さと機能的な宿泊環境が魅力です。夕方には新宮城跡や熊野川沿いを散策し、翌朝スムーズに移動できるのも利点。効率重視の旅や電車・バス旅、レンタカー利用の拠点としておすすめのエリアです。

【プロの節約術】宿泊予約はポイントサイト経由で「ポイント三重取り」がお得!

旅の計画でホテルや旅館を予約する際、直接、予約サイト(楽天トラベルやじゃらんnetなど)から申し込むのは、実は非常にもったいないです。

ポイントサイトを経由する一手間を加えるだけで、

- 宿泊予約サイトのポイント

- クレジットカードの決済ポイント

- ポイントサイト独自のポイント

これら3つのポイントを同時に獲得(三重取り)できます。貯めたポイントサイトの独自ポイントは、現金や次の旅行のマイルにも交換可能です。

ポイントサイトには、旅行関係だけでなく、銀行や証券、コミックや音楽、ふるさと納税、電気・ガス、習い事など、様々な案件が掲載されています。ポイントサイトを経由することで、多くのポイントを貯めることができます。

ポイントサイトはもちろん合法です。デジタルマーケティング手法の一つとして、ポイ活などで広く利用されています。

おすすめのポイントサイトは、大手で実績のあるモッピーとハピタスです。まずはどちらか一方のサイトだけでも登録してみることをおすすめします。

- モッピー: 案件数が豊富で、キャンペーンも頻繁に開催されています。

- ハピタス: 高還元の案件が多いことで知られています。

- どちらも必要なのはメールアドレスだけ。

- どちらのポイントサイトも、当サイト経由で入会された方の情報は筆者には一切通知されません。ご安心ください。

- 以下のバナーから登録すると条件クリアで限定特典が受け取れますので、ぜひ活用ください。

これを食べたい!ご当地グルメ情報

紀伊勝浦の「生マグロ」:冷凍ではない本物の旨味

熊野を訪れるなら、絶対に外せないご当地グルメが「紀伊勝浦の生マグロ」です。勝浦漁港は生マグロの水揚げ量が日本一を誇り、全国でも珍しい冷凍していないマグロを味わえることで知られています。一度も凍らせていないマグロは、もっちりとした食感と濃厚な旨味が特徴。冷凍マグロとはまったく異なる、海の恵みそのままの味を堪能できます。

勝浦漁港にぎわい市場では、生マグロの解体ショーが毎日開催され、迫力満点の実演を間近で楽しむことができます。市場内にはマグロ料理専門店や和歌山の特産品を扱う土産店もあり、地ビール片手に港町の雰囲気を満喫でき、観光客にも地元の人にも親しまれています。紀伊勝浦駅から約300m(徒歩約5分)、無料駐車場も完備されアクセスも便利です。

出典:和歌山県那智勝浦町ウェブサイト https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/info/646

なお、水産庁の水産物流調査によると、産地水産物年間調査の2022年度(令和4年度)確報で、以下のとおり、和歌山県・勝浦漁港は、日本有数のマグロ水揚げ港。特に「生マグロ」の水揚げ量で全国トップクラスを誇ります。勝浦は、まさに“マグロの町”と呼ぶにふさわしい港です。那智・勝浦エリアに滞在するなら、ぜひ本場の生マグロを味わい、熊野の旅の思い出をさらに深めてみてください。

- 生のビンナガマグロ:5,591トンで日本一(2位は千葉県・勝浦漁港の3,773トン)。

- 生のキハダマグロ:1,485トンで日本一(2位は千葉県・銚子漁港の1,035トン)。

- 生のメバチマグロ:643トンで全国2位(1位は宮城県・塩釜漁港の782トン)。

- 生のクロマグロ:1位は宮城県・塩釜漁港(1,491トン)。

当ブログでは、鹽竈神社を訪ねる旅のガイドとプランの記事で、「三陸塩竈ひがしもの」としてブランド化した塩釜漁港のメバチマグロを取り上げています。よろしければ、そちらもどうぞ。

熊野地方の郷土料理「めはり寿司」

熊野地方を訪れたら、ぜひ味わいたい郷土料理が「めはり寿司」です。

塩漬けにした高菜の葉で俵型の酢飯を包んだソフトボール大の素朴なおにぎりで、元々は、山仕事や畑仕事の合間に食べるお弁当(ファストフード)として、熊野地方に古くから伝わってきました。名前の由来は「目を見張るほど美味しい」「大きく口を開けて食べる」といった説があります。

高菜の程よい塩気とシャキシャキ感、そして素朴なご飯の組み合わせが絶妙で、一口食べると郷土ならではの素朴な味わいが広がります。近年は食べやすい小型サイズや具材アレンジもあり、若い世代や観光客にも人気。熊野の歴史や文化を感じながら、地元の味を手軽に楽しめる一品です。

新宮市にある老舗「総本家めはりや 本店」では、1962年の創業以来、伝統の味を守り続けています。注文を受けてから一つひとつ丁寧に握られるめはり寿司は、地元産の高菜と米を使った香り高い逸品。JR新宮駅から約1.2km(徒歩約15分)で、熊野速玉大社からも約250m(徒歩約4分)と近く、店内飲食やテイクアウトも可能です。旅の合間に立ち寄り、熊野の味と歴史を感じてみてはいかがでしょうか。

出典:農林水産省ウェブサイト(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/mehari_zushi_wakayama.html)

おすすめのガイドブック

旅行には紙のガイドブックを!安心感&情報のまとまりが魅力

インターネットで検索すれば最新の旅行情報が得られますが、旅には紙のガイドブックを持って行くのがおすすめです。まとまった情報を手元に持っておける安心感があり、移動中やネット環境がない場所でもサッと確認できます。地図を広げながら計画を練る時間は旅の醍醐味の一つです。必要に応じて、最新情報はインターネットで補完するとさらに便利です。

国内旅行のガイドブックを発行している会社は、株式会社昭文社、株式会社JTBパブリッシング、株式会社地球の歩き方などが大手です。それぞれ特長がありますので、お好みの一冊を選んではいかがでしょうか。

昭文社(Shobunsha)

地図のプロフェッショナル・昭文社は、以下のガイドブックを発行。特に「まっぷる」シリーズは地図が見やすく、旅行プランが立てやすいと人気です。

- まっぷる(地図の見やすさに定評)

- ことりっぷ(週末の小さな贅沢旅を提案)

- COLOR+(テーマ別に楽しめるカラフルなガイドブック)

- 山と高原地図(登山向けの詳細地図)

- ツーリングマップル(バイク旅行者向け)

- ことりっぷ国内版は、「週末に行く小さな贅沢、自分だけの旅」がコンセプト。旅好きの女性が楽しめる2泊3日の旅行プランが特徴です。(公式サイトより)

JTBパブリッシング(JTB Publishing)

旅行代理店国内最大手の株式会社JTBグループの出版部門で、旅行情報に強みを持つ出版社。「るるぶ」シリーズは情報量が豊富で、初めての旅行先でも安心!

- るるぶ(「見る」「食べる」「遊ぶ」情報が充実)

- 楽楽(持ち歩きやすいコンパクト版)

- ココミル(大人向けの上質な旅を提案)

- ララチッタ(女子旅向け)

- JTB時刻表(鉄道旅行者の必携アイテム)

- るるぶの由来:「見る」「食べる」「遊ぶ」の最後の文字をつなげたネーミング。観光・グルメ・アクティビティがバランスよく掲載されているのが魅力です。

安心・快適な、おすすめネット環境

旅行中、こんな不安や不便を感じたことはありませんか?

- ホテルやカフェの無料Wi-Fiに接続するのがちょっと不安…

- 公共のネットワークで、個人情報やクレカ情報が盗まれたらどうしよう…

- 宿でゆっくり動画を見ようと思ったら、エリア制限や通信制限に悩まされた…

そんなときに頼れるのが【NordVPN(ノードVPN)】です。

NordVPNは、国内外を問わず、フリーWi-Fiの利用時に通信内容を暗号化してくれるVPNサービス。第三者からの盗み見や個人情報の漏洩を防ぎ、旅先でも安心してスマホやPCを使うことができます。

また、日本国内でも動画配信サービスやゲームの速度が安定しやすくなるなど、旅の快適さを損なわないネット環境を整えるのにも役立ちます。さらに、通信先を自由に切り替えられるため、海外サイトでの航空券やホテル検索の際、地域による価格差をチェック・回避できるという裏ワザにも使えます。

旅行をもっと安心・便利に楽しむなら、VPNは今や必須のツールです。

国内旅行でも使えるからこそ、これからの時代の「旅の基本装備」として、ぜひ導入を検討してみてください。

もちろん、筆者も使っています。旅先でのこの安心感は、一度使ってみると手放せなくなります。

以下のバナーから申し込めば、いまならNordVPNが最大70%オフ+最大10GBのSailyの無料eSIMデータが申し込めます。30日間返金保証付きで初心者も安心です。この機会にぜひどうぞ。

手順はとても簡単。

バナーをクリックすると、NordVPNの公式サイトに移動します。公式サイト画面右上の「NordVPNを購入」の赤いボタンをクリック。

以下の流れで、すぐに安全なネット環境を手に入れられます。

- プランを選択

プランは、安全で高速なVPNをリーズナブルに利用できるベーシックプラン、マルウェア対策とブラウジング保護など安心機能が充実のプラスプラン、1TBクラウドストレージもついてくるコンプリートプランから選べます。一番人気はプラスプラン。

期間も、利用目的に応じて、1ヶ月・1年・2年が選択可能。 - メールアドレスの入力

アカウント作成に使用するメールアドレスを入力します。 - お支払い情報の入力

クレジットカードやPayPal、仮想通貨など、お好きな方法でお支払い可能です。

30日間返金保証があるので、初めてでも安心です。 - アプリをダウンロードしてログイン

PC・スマホ・タブレットなど、複数のデバイスに対応。ログインすればすぐにVPN接続が可能です。

わずか数分で完了し、その日から旅先でも安心・安全なインターネット環境が手に入ります。

空港やホテル、カフェのフリーWi-Fiでも安心して通信できるのがVPNの最大の魅力。

旅先でクレジットカードや個人情報を守るためにも、今のうちに準備しておくのがおすすめです。

まずは公式サイトをチェックしてみてください。

【旅好きの方へ】あなたの旅を、もっと深く、もっと面白くしませんか?

ここまで読んでくださったあなたは、きっと旅が好きな方だと思います。

もし、旅先の歴史や文化をもっと深く理解したり、自分だけの完璧な旅行プランを立てることに喜びを感じるなら、国家資格「総合旅行業務取扱管理者」に挑戦してみるのもおすすめです。

旅行業界で働く人向けの「専門家向けの難しい試験では?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。筆者自身も、約3ヶ月の独学で一発合格しました。この資格の勉強を通して、法律や地理、実務知識が身につき、旅行者としても物事を多角的に見られるようになります。旅に役立つ知識も得られますよ。

以下の記事で、具体的な勉強法や合格のコツを詳しく解説しています。あなたの「好き」を「専門知識」に変えて、次の旅をもっと豊かなものにしませんか?

旅する際には、最新の情報を確認しましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。良い旅を!

本記事は、筆者自身の取材・経験・調査に基づいて執筆していますが、文章構成や表現の一部、およびリサーチの補助に生成AI(ChatGPTなど)を活用しています。最終的な内容の正確性と責任は、国家資格を有する筆者が確認・監修したうえで公開しています。